「南京事件」の総括

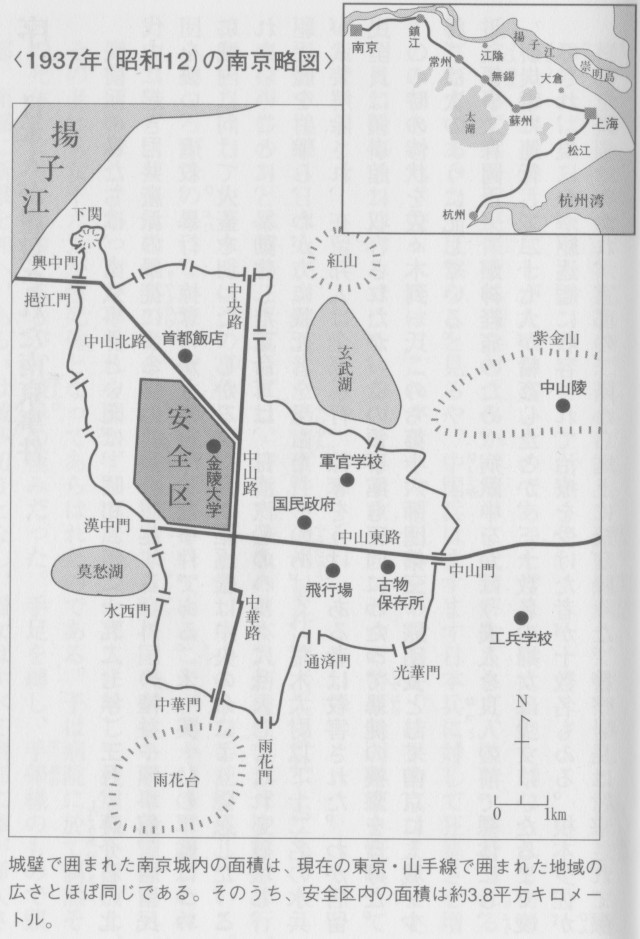

南京事件(なんきんじけん)というと、1937年(昭和12年)12月の南京戦において日本軍が中華民国の首都南京市を占領した際に、日本軍が中国軍の捕虜、敗残兵、便衣兵、そして南京城内や周辺地域の一般市民などに対して殺傷や暴行を行ったとされる事件が話題に上ります。

ところが、本書の序「日本人が虐殺された南京事件」にあるように別の南京事件もあった。

1937年12月の南京攻略に関しては、「通常の戦闘行為であり虐殺はない」とする見方から「数十万人を虐殺した」という説までありますが、真相は不明です。

私は、この「南京事件」単独で捉えるのではなく、それ以前の国民党政権などのプロパガンダ工作や米国の占領政策や「他の南京事件」との比較などから、大量虐殺などなく通常の戦闘行為の範囲と言えるものだったと考えます。

もっとも、本書を読んでいるからそう考えるのかもしれません。

田中正明さんは「虐殺否定十五の論拠

」を挙げ、戦闘に参加した兵士の証言を紹介しながら虐殺を否定しています。

そうそう、本書と共に「南京事件 証拠写真を検証する」も参考になります。

田中正明さんの『「南京事件」の総括』を紹介するために、以下に目次や目を留めた項目をコピペさせていただきます。

興味が湧いて、他も読んでみたいと思ったら、本書を手にしていただければと思います。

ちなみにYouTube動画「南京事件は4度あった」 小名木善行では、以下の4つの南京事件を紹介しています。

1 第一次南京事件(大正2(1913)年)

張勲軍が南京に乱入し、城内の民間人に対して虐殺、強姦、略奪を行った事件

2 第二次南京事件(昭和2(1927)年)

国民党の国民軍が騙し討ちのような形態で南京に入り込み、城内で虐殺、強姦、略奪を行った事件

3 第三次南京事件(昭和12(1937)年)

南京に陣取った国民党軍が、日本軍がやってくるからと城内で虐殺、強姦、略奪を行った事件

4 第四次南京事件(昭和24(1949)年)

中共軍が南京を制圧し、資本家らを襲い虐殺、強姦、略奪を行った事件

目次

まえがきに代えて 水間政憲

序 日本人が虐殺された南京事件 12

第一章 虐殺否定十五の論拠

はじめに 18 /「大虐殺」の定義 19 /第一の論拠 当時の南京の人口 21 /第二の論拠 難民帰還で人口は急速に増加 29 /第三の論拠 累々たる死体など見た者はいない 33 /第四の論拠 国際委員会の日軍犯罪統計 38 /第五の論拠 難民区は安泰、感謝の書簡 44 /(1)婦女子の殺害なし|(2)難民区からの感謝状 /第六の論拠 架空の捕虜大虐殺説 52 /(1)捕虜の釈放|(2)幕府山の一万四千人の捕虜 /第七の論拠 崇善堂11万埋葬のウソ 63 /(1)中国側の資料で暴露|(2)紅卍字会埋葬の疑問点 /第八の論拠 スミス博士の「戦争被害調査」 72 /第九の論拠 何應欽上将の軍事報告 78 /第十の論拠 中国共産党の記録にもない 85 /第十一の論拠 国際連盟も議題にせず 90 /第十二の論拠 米・英・仏からの抗議もなし 94 /第十三の論拠 米・英のマスコミ殆んど取り上げず 96 /(1)僅かにティンパーリーとダーディン|(2)南京事件に対する社説なし|(3)外人記者団の南京戦跡視察 /第十四の論拠 箝口令など布かれていない 108 / 第十五の論拠 目撃者のいない“大虐殺” 110 /(1) 120人のプレスマンは何を見たか|(2)南京入城者の証言|(3)作家・評論家の南京視察記|(4)筆者の視た南京

第二章 断末魔の南京

日本軍の編成 128 /中国軍の編成 131 /「南京安全区国際委員会」 135 /無政府状態に陥った南京 139 /降伏勧告 142 /中国軍による焼払いの狂宴 146

/中国兵による掠奪 148 /便衣兵は戦時国際法の違反 152 /便衣兵数千人が難民区に遁入 155 /後送された傷病兵と埋葬者 160

第三章 南京攻略戦

上海派遣軍の戦闘 166 /紫金山の戦い|下関の戦い|山田支隊の捕虜|光華門の戦い|第十軍の戦闘 171

/雨花台の戦い|レディバード号事件|城壁一番乗り|新河鎮の戦い|仙鶴門鎮の戦い|南京戦と将兵の心理 178 /城内の掃蕩作戦 181 /33・38連隊の作戦詳細

光華門の風景 185 /「地獄絵」など何処にもない 188 /中山門の風景 191 /難民区の掃蕩 195 /便衣兵の摘出 199 /「万人坑」とは何か 202 /歩兵第45連隊の戦闘 204 /3300の敵戦死体/江東門の戦い

第四章 南京事件と東京裁判

日本弱体化政策 216 /「平和」と「人道」に対する罪 220 /共同謀議という妄想 224 /西にアウシュヴィッツ・東にナンキン 226 /偽証罪のない裁判 229 /六つに分かれた判決 232 /判決文の支離滅裂 234 /裁いた者たちの悔恨 238 /東京裁判史観シンドローム 242

文庫版あとがき 246

解説 櫻井よしこ 248

まえがきに代えて

北陸の山村に、千年ものあいだ脈々と囲炉火の「元火」を絶やさず守り続けている農家があるという。時代が変わり、世代が交替し、様々な出来事がある中でここまで続いていることは凄いことである。

昭和20年8月、日本は戦争に敗れGHQ(連合国最高司令部)の占領下に置かれた。そこで矢継ぎ早にくり出された日本弱体化指令により、我が国の長い歴史は断絶させられる危機的状況にあった。

そんな中にあって田中正明氏は、一冊の本を出版すべく秘密裏で作装をすすめていた。そしてついに昭和27年4月28日、日本が主権を回復したその日「真理の裁き〈パールの日本無罪論〉」(太平洋出版社)を発刊したのである。

この作業は、GHQの政治宣伝に敢然と立ち向かうことであった。

ということは千年の囲炉火に似て、我が国の「元火」を守って下さったように思えてならない。

現在、我が国においてようやく歴史認識の問題が声高に叫ばれるようになったが、その根源をたどってみると必ずと言っていいほど、この本に行き着く。それほどこの本は重要な意味を持っている。

その後「パール博士の日本無罪論」として長年版を重ね、平成13年に小学館文庫より「パール判事の日本無罪論」として復刻され、十万部に迫ろうとしている。

田中氏は、戦前、日中両国民の固い協力を柱に全アジアの団結と解放を志す「大アジア協会の機関紙「大アジア主義」の編集長であった。同時に松井石根大アジア協会長の秘書も兼務していた。「大アジア協会」は孫文の思想を基調としている。

その松井会長が、東京裁判で「南京大虐殺」の責任者として起訴され処刑された。

このことの憤りが、田中氏言論活動の原点になっていた。しかし、それは単なる私憤ではなく「公憤」だったのである。なぜなら松井大将の名誉を回復することが、国民に刷り込まれたGHQの政治宣伝の呪縛を解く鍵になるからである。

最近、南京攻略戦70周年ということで、中国、アメリカ、ヨーロッパで「南京大虐殺」をテーマにした映画が多数製作されることが明らかになった。

それは、中国の「反日工作」がとうとう世界を巻き込んだ“反日包囲網”として、完成する状況なのである。

田中正明氏は、昨年(2006年)1月死去したが、「南京大虐殺」の虚構を明らかにした「南京事件の総括」(昭和62年)を著してくれていた。

この本は、南京攻略戦を研究するものにとって教科書的存在なのである。また、90年以降に出版された南京攻略戦に関係した本の論点は、すべて網羅されている。

田中氏は、1938年「大アジア主義」の編集長として、南京を取材している それゆえ、「南京事件の総括」は、戦争を知らない研究者が検証できない論点も明らかにしてくれている。

私は、80年代のおわり頃から、田中正明先生宅に招かれ「東京裁判」と「南京攻略戦」の実相を教示されることを至上の楽しみにしていた。

今回『「南京事件」の総括』が文庫化されることになり、編集に際して南京に直接関係のないところをはずし、写真や資料を加え、読みやすいように再構成した。

また、最新の情報等については、私が「編注」として入れておいたことを付記する。

平成19年6月吉日 水間政憲

序 日本人が虐殺された南京事件

戦前派の私たちは、南京事件といえば、昭和2年(1927年)3月、蒋介石の北伐中に起きた共産派の暴徒による排外暴動を想起する。外国の権益や領事館、居留民団を襲い、虐殺、暴行、掠奪のかぎりを尽した事件である。

米・英・仏の軍艦はついに城内に向けて火蓋を切った。しかるに、わが駆逐艦は中央の命により隠忍した。これをいいことに、暴動化した革命軍は、日清汽船のハルクに乱入してこれを破壊し、駆逐艦を射撃し、わが方に戦死者を出した。そのあげく、荒木大尉以下12名の水兵が武装解除され、在留邦人は全部暴行、掠奪をうけ、ある者は殺害された。わが居留民全員は領事館に収容されたが、この領事館も3回にわたって暴徒の襲撃をうけた。

この時の惨状を佐々木到一氏(のち第16師団第30旅団長として南京に入城・少将)は次のように記している。

「領事(森岡正平)が神経痛のため、病臥中をかばう夫人を良人(おっと)の前で裸体にし、薪炭車に連行して27人が輪姦したとか、三十数名の婦女は少女にいたるまで凌辱され、現にわが駆逐艦に収容されて治療を受けた者が十数名もゐる。根本少佐が臀部を銃剣で突かれ、官邸の二階から庭上に飛び降りた。警察署長は射撃されて瀕死の重傷を負った。抵抗を禁ぜられた水兵が切歯扼腕してこの惨状に目を被うていなければならなかった」

その惨状は筆舌に尽しがたいひどいものであった。日本車は発砲を禁じられて何の抵抗もせず、居留民保護に当るどころか、簡単に武装解除されて、監禁・暴行されるありさまであった。反撃なしと見るや、中国兵はますます日本兵に対して狂暴さを増すのみであった。佐々木氏は、これが日本の平和外交の現実か、結果的にはますます中国人に軽侮されるのみではないか、と日本政府のいわゆる幣原軟弱外交を慨嘆している。

ついでながら日本人が虐殺された済南(せいなん)事件と通州(つうしゅう)事件についてふれておく。

南京事件のあと、昭和3年5月には、済南で多数の日本人が虐殺され、凌辱、暴行、掠奪をうけた。佐々木氏はこの事件にも立会っており、次のような手記を残している。

「ところがこの日になって、重大事件が惹起されていゐことが明かにされた。これより先、居留民は総領事の命令を以て老幼婦女は青島に、残留する者は警備線内へ引揚げを命じてあったが、それを聞かずして居残った邦人に対して残虐の手を加え、その老壮男女16人が惨死体となってあらはれたのである。

予は病院に於て偶然その死体を実見したのであるが、酸鼻の極みだった。手足を縛し、手斧様のもので頭部、面部に斬撃を加へ、あるいは滅多切りとなし、婦女はすべて陰部に棒が挿入されてある。ある者は焼かれて半ば骸骨となっていた。焼け残りの白足袋で日本婦人たることがわかったような始末である。……」

まことに残忍の極みである。佐々木氏自身も、その直前に中国兵数名にとり囲まれ、鉄拳の暴行を浴び、激しい私刑を受けている。

このように続発する中国人の日本人に対する野蛮な犯罪にもかかわらず、時の日本政府は一切事なかれ主義をとり、ひたすら無為無策、平和外交(?)に終始した。佐々木氏はこれを敗北主義といって痛憤している。

この済南事件に対しても日本はほとんど抗議も行わず、泣きねいりであった。このような日本の軟弱外交は、中国の排日、抗日運動をいよいよつのらせ、侮日思想を一層高揚せしめた。そのあげくのはてが、昭和7年の第一次上海事件にまで発展するのである。

通州事件に触れる。

昭和12年(1937年)7月7日の盧溝橋事件をきっかけに、日本と中国は全面戦争へと発展するのであるが、そのシナリオは、前年の12月、蒋介石が張学良に監禁された西安事件以後中国共産党によって工作され、劉少奇の指揮する抗日救国学生隊によって演出されたことは、今では公然と中共みずからが認めているところである。

彼らは、夜間演習中の日本軍と宗哲元(そうてつげん)の29軍の双方に向って発砲し、事件をまき起したばかりでなく、日本政府の不拡大方針、現地解決の線に沿って、現地軍と宗哲元との間で話がまとまりかけるとこれをぶちこわし、次ぎ次ぎと事件を起こして拡大をはかった。

7月25日の郎坊(ろうぼう)事件・・・北京南方約50キロの郎坊で、北京~天津間の電話線が何者かによって切断され、修理におもむいた日本軍が発砲をうけ死傷者を出すという事件・・・が起きた。

翌26日には廣安門事件が起きた。日本軍が中国側に事前通告をした上で、北京在留邦人保護のため部隊を派遣したところ、日本軍の先頭の一部が廣安門を通って市内に入るや、中国軍は突如城門を閉鎖して、分断し、その双方に対して攻撃を仕掛け、多くの死傷者を出した事件である。

さらに3日おいた7月29日に起きたのが通州事件である。通州の日本人居留民約350人に対し、中国保安隊と暴民が襲いかかり、掠奪、暴行のあげく、婦人・子供をふくむ日本人二百余名が虐殺された事件である。

事件は真夜中に起きた。中国の保安隊はまず日本の特殊機関を襲い、応戦した細木中佐と甲斐少佐を銃殺し、喊声をあげて日本人街になだれこんだ。日本人住宅を襲い、掠奪・暴行をほしいままにして、婦女子をふくむ260人の日本人を城壁のところに連行し、そこで皆殺しにした。見るも無残な殺し方であった。

街の中央にある日本人旅館「近水棲(きんすいろう)」を襲った中国兵は、銃声を放って闖入(ちんにゅう)し、数十人の日本人客や女中を惨殺した。ある者は耳や鼻を削がれ、女性は陰部に丸太を突き刺され、乳房を削がれ、ある者は鉄線で数珠つなぎにされて池に放り込まれた。中国人の言う「屠城」による「屠殺」そのままであった(本篇は新勢力社編『日本人が虐殺された現代史』〈新人物往来社〉を参照した)。

南京事件の僅か五ヵ月前に、中国軍民によるこのような大量の日本居留民虐殺の暴虐事件があったことを記憶しておく必要があろう。

このほかに、昭和10年から11年にかけて中山水兵射殺事件、仙頭(すわとう)事件、萱生事件、長沙事件、成都事件、北海事件など一連の虐殺事件があり、満州の万宝山事件、中村大尉惨殺事件、上海陸戦隊の大山中尉、斎藤一等水兵の惨殺事件等、数多くの日本人虐殺事件があったことを銘記したい。必ずしも日本だけが一方的な「加害者」であり「犯罪者」ではないということである。

第五の論拠 難民区は安泰、感謝の書簡

(1)婦女子の殺害なし

南京在住の婦人・子供を含む非戦闘員は、すべて国際委員会の管理する安全区(難民区)内に居住していた。

日本車は南京占領の12月13日、この地区の掃蕩を歩兵第7連隊(金沢・伊佐一男大佐)に担当せしめた。第7連隊長伊佐大佐は、翌14日、この難民区の出入口十数個所に歩哨を立て、無用の者の出入を厳禁した。歩兵第36連隊長の脇坂次郎大佐が難民区内に立ち入ろうとしたが歩哨にとがめられて入ることができなかった――

ということを脇坂大佐は東京裁判で証言している(速記録309号22・11・6)。大佐でさえも入ることを拒否されたところをみると極めて厳重であったとみてよかろう。

松井軍司令官の厳命により、ここには一発の砲弾も打ち込まれておらず、空爆もなかった。放火もなく、従って一件の火災事故も起きていない。文字通りの安全区であった。一部の不心得者による、強姦・暴行・窃盗事件等が、国際委員会の公文書の中に記録されているが、婦人・子供の殺害事件等は全然起きていない。そういう記録もない。また、紅卍字会の埋葬死体一覧表の中にも、婦人・子供は皆無にちかい。ただ便衣兵の摘出に際して、良民が誤認されてまきぞえをくい、あるいは徴用、拉致等の厄に遭った若干の犠牲はあったものと思われる、が、概してこの地区は平穏であり、安泰であったことは、諸記録からみて疑う余地はない。

難民区が安泰ということは、当時の南京の全市民が安泰であったということである。なぜなら全市民は例外を除き全員ここに蝟集(いしゅう)していたからである。

国際委員会の委員長ジョン・H・D・ラーベ氏は、国際委員会を代表して次のような書翰を日本軍に送っている(法廷証323号=検察番号1744号抜萃で弁護人が朗読したもの、速記録210号)。

「拝啓 私どもは貴下の砲兵隊が安全地区を攻撃されなかったという美挙に対して、また同地区における中国民間人の援護に対する将来の計画につき、貴下と連絡をとり得るようになりましたことに対して感謝の意を表するものであります」

以下は金陵大学病院医師マッカラム氏の日記及び手記からの抜萃(法廷証第309号=検察番号246号)である。これを松井大将の弁護人伊藤清氏が東京裁判の弁護側立証段階で抜萃朗読しているので紹介したい(速記録210号)。

○(日本軍は)礼儀正しく、しかも尊敬して私どもを処遇してくれました。若干のたいへん愉快な日本人がありました。

○私は時々一日本兵が若干の支那人を助けたり、また遊ぶために、支那人の赤子を抱き上げているのを目撃しました。

○12月31日、今日私は民衆の群が該地帯から中山路を横断して集まるのを目撃しました。あとで彼らは、行政院調査部から日本軍の手によって配分された米を携帯して帰って来ました。今日は若干の幸福な人々がおりました。

○(1月3日)今日は病院職員の半数の登録をするのに成功しました。私は若干の日本兵によってなされた善行を報告せねばなりません。最近七、八名のたいへんに立派な日本兵が病院を訪問しました。私どもは彼らに病人に与える食物の欠乏を語りました。今日彼らは若干の牛肉を見つけて、100斤の豆をもって来ました。われわれは一箇月も病院で肉なんか食べなかったので、これらの贈物は大いに歓迎されました。彼らはわれわれに他にどんなものが欲しいかを尋ねました。

このようにラーベ氏は国際委員会を代表して感謝の手紙をしたためており、マッカラム氏は日本兵の善行を日記の中にしたためている。日本を憎悪していたマギー牧師でさえ「安全区は難民たちの“天国”だったかも知れない」(秦郁彦著「南京事件」84ページ)といい、スミス博士も調査報告書の中で「難民区内には火災もなく平穏であった」「住民のほとんどはここに集まっていた」と述べている。

当時同盟の特派員であった故前田雄二氏(元日本プレスセンター専務理事)は、内外ニュース社発行の『世界と日本』(59・4・5 413号)の中でこう述べている。

「いわゆる“南京大虐殺”というのは、二、三十万人という数は別にしても、主として住民婦女子を虐殺したというものだ。ところが殺されなければならない住民婦女子は(全部)『難民区』内にあって、日本の警備司令部によって保護されていた。

そして私の所属していた同盟通信社の旧支局はこの中にあり、入城4日目には私たち全員はこの支局に居を移し、ここに寝泊まりして取材活動をしていた。すなわち難民区内が私たちの生活圏で、すでに商店が店を開き、日常生活を回復していた、住民居住区の情報はちくいち私たちの耳目に入っていたのだ。こういう中で、万はおろか、千あるいは百をもって数えるほどの虐殺がおこなわれるなど、あり得るはずはなかった。

すなわち『捕虜の処刑、虐殺』はあったが、それは戦闘行為の枠内で論ぜられるべきものであって、非戦闘員の多量虐殺の事実はなかった。それがさも事実があったかのように伝えられ、教科書にまで記載されているということは、見すごしていいことではない。なぜ歴史がゆがめられたのか。それは、戦後の東京裁判史観によるものだろう」

この前田氏の証言は、100パーセント信頼してよかろう。当時反日的な報道をしていた『タイム』でさえ、「日本軍は“安全区”をちょっぴり可愛がった」と評しているほどである。

しかるに教科書には、「婦女子・子どもをふくむ一般市民だけで7~9万人を殺害し」(東京書籍)とか、「子どもや婦人をふくむおびただしい数の住民を殺害し」(教育出版)というように、どの教科書にも女性や子供を殺害したと書いてある。いったいその根拠は何なのか。日本に悪感情を持っていた第三国人でさえ、難民区内の平穏な生活や日本兵の親切な行為に感謝しているというのに、日本の教科書がどうしてこのように事実を曲げてまで捏造記述をのせ、自虐的教育を少国民に植えつけねばならないのか、私にはわからない。

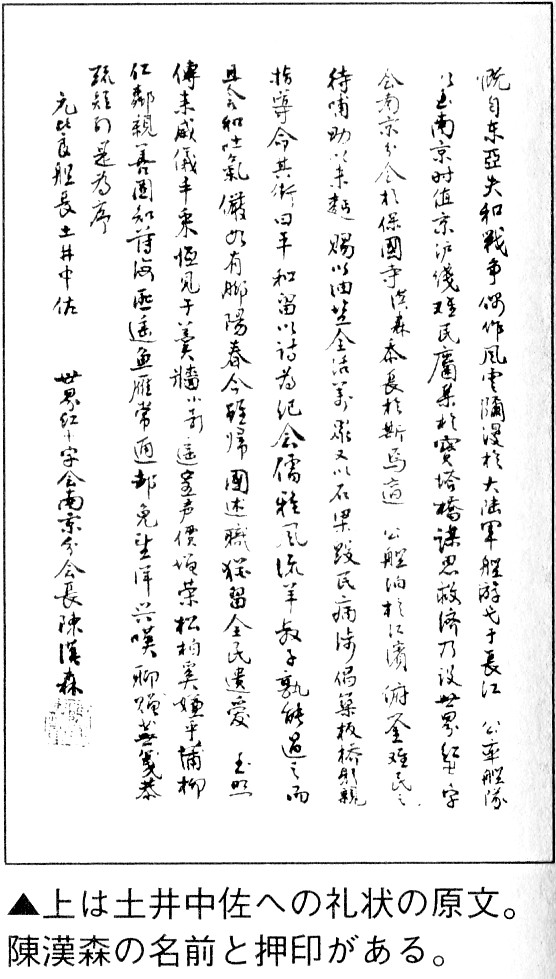

(2)難民区から感謝状

ことのついでにもう一つの難民区について紹介したい。

大量戦死者を出した激戦地下関から北ヘ1.8キロの所に宝塔橋街(ほうとうきょうがい)という町がある。

この街の保国寺(ほこくじ)には、6~7千人の難民が蝟集していた。13日には旗艦安宅(あたか)(司令官近藤英次郎(こんどうえいじろう)少将)を先頭に第11戦隊は劉子江(りゅうしこう)陣地からの猛射を反撃しつつ閉塞線を突破して、下関に向かった。保津(ほづ)、勢多(せた)を前衛とし、江風(かわかぜ)、涼風(すずかぜ)、比良(ひら)、安宅等主力がこれに続いた。江上、江岸は敗走する敵の舟艇や筏で充満していた。各艦はこれに猛攻撃を加えた。14日、砲艦比良は下関下流一浬(かいり)の中興碼頭(まとう)に停泊し、宝塔橋街の状況調査に任じた。ここは軍需倉庫の所在地で、引込線があり、兵器、糧食、被服等軍需消耗品が集積され、附近一帯は地下壕もあり、敗残兵が出没し、治安も乱れ危険きわまりない状態であった。比良の艦長土井申二(どいしんじ)中佐(千葉県松戸市在住)は自ら願い出て該地区の整備確保に任じた。

この町の中ごろに紅卍字会の前記の保国寺難民区があり、数千人の難民と約二万人の市民は不安に脅えていた。土井中佐はまず、下関との境の宝塔橋を改修し、あるだけの糧食や被服等を給与して民心の安定をはかった。町の名称も平和街と改名し、敗残兵の跳梁(ちょうりょう)から市民を守った。町は見る見る復興したが、食糧難が最大の頭痛の種であった。年末のこと、たまたま烏龍(うろう)山砲台の閉塞線で第一号掃海艇が触雷沈没し、これが救援に赴くべしとの命令に接し、比良はただちに現場に急行した。救援作業を終え、多数の死傷者を収容して上海へ急行した。

土井中佐は、上海停泊中に出雲を訪れ、艦隊司令部に出頭して、平和街難民の窮状を訴えた。土井中佐の熱意と誠実に動かされた司令部は、中佐の申し出通り食糧の救恤を認めた。比良はこれらの品を積んで中興碼頭に帰ってきた。13年正月元旦のことである。紅卍字会支部長陳漢林(ちんかんりん)総代表を通して難民区に贈られた品々は次のとおりである。

▽貯蔵牛豚肉10箱 ▽白砂糖大袋10袋 ▽乾魚類10箱 ▽大豆油10箱 ▽食塩10包 ▽乾餅 20箱

難民たちは爆竹をあげ、各戸に日の丸の旗をかかげて比良を歓迎した。難民だけでなく市民全員が歓呼して迎えた。街の入口には「南京下関平和街」の横断幕をはり、歓喜は街にみなぎった。

明くれば正月2日、代表らは正装して保国寺に整列し、土井中佐はじめ比良の乗組員全員を迎えた。陳代表から昨日の救恤品の受領証と感謝状とが贈られた(資料1参照)。

私がいいたいのは、光華門外で一番乗りを果たした脇坂部隊(歩兵第36連隊)が、13日夜、味方の戦死体はこれを荼毘にふし、敵の戦死体には卒塔婆をたて、花香をたむけて、これをねんごろに埋葬し、一晩中読経をあげて葬らったという。こうした脇坂次郎大佐といい、海軍の土井申二中佐といい、何も特殊な例外ではなくて、日本武士道の伝統をふまえた血も涙もある当時の武人の心境であったということだ。吉川猛(よしかわたけし)参謀は松井大将に、中国軍死者への取扱いがおろそかだ!といって、きついお叱りを受けたと語っている。

このような将兵や司令官がどうして、罪とがもない婦女や子供をむげに殺害するような命令を下すことがあろうか。

また、近くの煤炭港、和記公司でも数千、数万の大虐殺があったと中国側は宣伝しているが、土井艦長はそんな事実も、噂さえもきいていないとはっきり否定している。

中国側の宣伝がいかに大でたらめかこの一事でもわかろう。

<資料1 感謝状の日本語訳>

東アジアにおいて、戦火を交える時より、戦争の風雲が大陸に覆われており、軍艦が揚子江を遊弋している現今のご時世の中、閣下は艦隊を率いて南京に到着されました。

この時期に当たり、南京、上海の難民が大勢集まってまいりました。これら難民救済のために、世界紅卍字南京分会が保国寺に設立されて、私は恥ずかしながら、その責任者に任ぜられました。

閣下の軍艦は江浜府に停泊する際、閣下は民衆が飢えている状況を察され、小麦粉と食用油を賜り、大勢の民衆の命をお助けになりました。また、道路の整備と橋架けを命ぜられ、且つ自らご指導に当たられました。そして、その町名を平和と名づけられたと同時に、詩を詠じ、それを以って記念とされました。詩意は和やかで、まるで陽春を迎えたかのごとく感ぜられます。

現在、閣下は間もなく帰国され、職務報告をされるが、なおご自身の写真を私どもにお贈りになりました。お写真を壁に掲げて、いつも御威容を拝見致しますと同時に、近隣である日中両国の親善を祈願したいと存じております。もとより日中両国を隔てる海はそれほど広からず、魚や雁などはいつも往来しているにもかかわらず、残念ながら、私は海を越えて、お伺いすることができず、海を眺めて嘆くしかありません。そこで、この粗末な文を贈り、記念とさせていただきます。

元比良艦長土井中佐

世界紅卍字会南京分会長 陳漢森

第十五の論拠 目撃者のいない“大虐殺”

(1)120人のプレスマンは何を見たか

鎌倉市よりも狭い南京城内に、曰本の新聞記者やカメラマンが、約120人も占領と同時に入城して取材にあたっていながら、110頁で後述する「朝日」の今井正剛記者、「東京日日新聞」で向井・野田少尉の「百人斬り」のウソの記事を書いた一人である鈴木二郎記者の虚構(編注・188頁ページで詳述)を除くほかは、一人として婦女子の虐殺や一般市民および捕虜の大量虐殺などは見ていないのである。当時、「朝曰」「東曰」「読売」「曰経」など全国紙の各支局をはじめ、地方紙や通信社も、南京に特派員を派遣している。これらのプレスマンが異口同音に言うことは、「東京裁判で、南京にあのような大事件があったときいて驚いた」である。これは南京に入城した将兵たちもほとんど同様である(編注・朝曰新聞の取材班は約80名、毎曰新聞は約70名)。

当時、読売新聞の上海特派員だった原四郎氏(現在読売新聞社顧問)は「世界曰報」の記者にこう述べている(昭57・8・31)。

「わたしが南京で大虐殺があったらしいとの情報を得たのは、南京が陥落して三ヵ月後のこと。当時、軍による箝口令が敷かれていたわけではない。なぜ今ごろこんなニュースが、と不思議に思い、各支局に確認をとったが、はっきりしたことはつかめなかった。また中国軍の宣伝工作だろう、というのが大方の意見だった」

これと同じ意味のことを東京曰曰新聞特派員五島広作氏が書いている。氏は昭和41年4月に『南京作戦の真相=第六師団戦史』という著書を熊本曰曰新聞社から出版している。

「自分が南京戦を終えて上海に帰り、しばらくすると、南京に虐殺事件があったらしいといった噂を耳にした。おどろいて、上海に支局をもつ朝日や読売や同盟など各社に電話をいれてみた。どの社も全然知らぬ、聞いたことも見たこともないという。おそらく敵さんの例の宣伝工作だろうというのが話のオチであった」、

これが各紙特派員の当時のいつわらざる実情のようである。

畠中秀夫氏(阿羅健一氏)が、旬刊『世界と日本』に「聞き書き 昭和12年12月南京」(『南京事件日本人48人の証言』小学館文庫)と題して、南京に入城した著名人の聞き書きを書いている。

その中で死去する少し前の石川達三氏とのインタビューは特に興味深い。石川氏は前述のとおり小説『生きている兵隊』で発禁処分をうけ、執行猶余つきながら、実刑を科せられているのである。畠中氏はその石川氏と次のような問答をしている。

「私か南京に入ったのは入城式から二週間後です」

―― そのときどのような虐殺をご覧になられましたか。

「大殺戮の痕跡は一ぺんも見ておりません」

―― いわゆる「南京大虐殺」をどう思いますか。

「何万の死体の処理は、とても二、三週間では終らないと思います。あの話は私は今でも信じておりません」(同書14ページ)

自著が発禁になり、実刑まで受けた石川氏の言葉だけに重味がある。本多勝一氏は『南京への道』で、石川氏の『生きている兵隊』を引用して、南京大虐殺の有力な立証の材料に使っているが、石川氏に言わせるなら、迷惑千万な話だったわけだ。

畠中氏はもう一人異色の人物にインタビューしている。当時「朝日」の上海支局次長であった橋本登美三郎氏である。田中内閣のとき、自民党の幹事長や運輸大臣までつとめ、ロッキード事件に連座して控訴中の人物である。氏は「朝日」の記者15人ほどを引きつれて、南京に一番乗りしたことで有名である。氏は畠中氏にこう答えている。

「南京の事件ねえ。全然きいていない。もしあれば、記者のあいだで話に出るはずだ。記者は少しでも話題になりそうなことはたがいに話にするし……それが仕事だからね。噂としてもきいたこともない。朝日新聞では現地記者ばかり集めて座談会もやったが、あったのなら、露骨でないにしても、抵抗があったとか、そんな話が出るはずだ」

もう一人、「朝日」の大先輩でやはり南京特派員であった足立和雄氏は畠中氏にこう答えている。

「私は南京大虐殺なんて見ていません。あなた(畠中)がどういう立場の人か存じませんが、南京大虐殺の証言はできませんヨ」

きつくそう断わられたが、押問答の末、立場をはっきりし、お目にかかった。畠中氏はかねて疑問に思っていた“虐殺目撃者”として名のり出た「朝日」の記者、今井正剛氏について尋ねてみたそうである。足立氏は一言のもとに、今井氏をこう評したという。

「あれは自分で見て記事を書く人ではなかった。人からきいたことを脚色するのがうまかった」

婉曲に彼の『文藝春秋』で発表した二万人の虐殺を見たかのごとき作文など怪しいものである旨示唆したのである。はからずも同じ「朝日」の森山喬氏が筆者に語った今井評と一致する。森山氏も彼の虚言を立証している。なぜなら当時彼と一緒に南京で寝室を同じくして取材していたのに、そんな話はついぞ聞いたことがないというのである。

(2)南京入城者の証言

阿羅健一氏は、雑誌『正論』に61年5月号から「日本人の見た南京陥落」(編注・『南京事件日本人48人の証言』に掲載されている。)を連載している。南京戦に参加した新聞記者、カメラマン、将兵等を訪ね、占領後の南京の模様について克明にインタビューし、それをそのまま記録した連載ものである。紙幅の関係で詳述はさけるが、61年5月号から12月号にいたる8回の登場者とその所見は次の通りである。主に“虐殺”の有無について抄出した。番号はその回数である。

(一)最初の面接者は、上海派遣軍参謀大西一(おおにしはじめ)大尉。同大尉は二課の情報参謀で、最年少。引続き南京特務機関長に就任、約一年在勤。

「私は長参謀の下にいましたが、長参謀が命令(筆者注・やっちまえという虐殺命令のこと)を出したということは、見たことも聞いたこともありません(中略)。また、情報担当の長参謀が命令するというのもおかしな話です」

―― 第十六師団の中島(今朝吾)師団長の日記に「捕虜はせぬ方針なれば」とあり、これが捕虜虐殺の証拠といわれていますが。

「これは銃器を取り上げ、釈放せい、ということです。中国兵は全国各地から集っていますが、自分の国ですから歩いて帰れます」

―― 上海派遣軍の中で虐殺があったという話はありませんでしたか。

「話題になったことはない。第二課も南京に入ってからは、軍紀、風紀の取締りで城内を廻っていました。私も城内を廻った」

―― 何も見ていませんか。

一度強姦を見た」

(二)松井軍司令官付陸軍通訳官岡田尚(おかだたかし)氏。降伏勧告文を翻訳し、軍使に加わる。

「城内には死体はありませんでした。ですから一般市民に対しての残虐行為はなかったと思います」「火事があったとよくいわれますが、私は記憶ありません」「捕虜の話は聞いています。下関で捕虜を対岸にやろうとして(中略)その渡河の途中、混乱がおきて、射ったということは聞きました」

上海派遣軍特務部員岡田酉次(おかだゆうじ)少佐。

「あの南京攻略戦を見てますと、中国軍の中には女がいました。私も女の中国兵が倒れているのを見ています。また敗残兵といっても抵抗するものもいたし、便衣隊というものもいて、これらがやられるのを見ました。これらの屍があとで虐殺といわれたのではないでしょうか」

(三)東京日日新聞カメラマン佐藤振寿(さとうしんじゅ)氏。

―― 虐殺があったといわれますが。

「見ていません。虐殺があったといわれますが十六、七日頃になると、小さい通りだけでなく、大通りにも店が出ました。また、多くの中国人が日の丸の腕章をつけて日本兵のところに集っていましたから、とても残虐な殺しなどがあったとは信じられません」

―― 南京事件を聞いたのは。

「戦後です。アメリカ軍が来てからですから、昭和21年か22年頃だったと思います。NHKに『真相箱』という番組があって、そこで南京虐殺があったとの放送を聞いたのがはじめてだったと思います」

同盟通信映画部カメラマン浅井達三(あさいたつぞう)氏。

―― 同盟通信のなかで虐殺というようなことが話題にならなかったですか。

「なりませんでした。その頃、敗残兵や便衣隊がよくいて、それをやる(処刑)のが戦争だと思っていましたから」

(四)報知新聞従軍記者田口利介(たぐちとしすけ)氏。

―― 南京で虐殺があったといわれますが。

「当時聞いたこともなかったし、話題になったこともありません」

同盟通信無電技師細波孝(ほそなみたかし)氏。

「トーチカの中だけでなく、揚子江岸にも死体はありました。中には針金で縛って繋いでたのもありました」

―― 死体の数はどのくらいですか。

「さあ、どのくらいか。百人くらいでしょうか。湯山にいた捕虜をやったのでしょう」

(五)都新聞記者小池秋羊(こいけしゅうよう)氏。(13日入城)

「城内はどの家も空き家で、物音一つしない死の都市でした。犬・猫の姿一つ見受けられず、不思議な妖気が漂い、街路は激戦の跡とも見受けられない整然とした街並みで、びっくりしてしまいました」 ―― その他の難民区の様子はどうでした。

「敗残兵捜しの時は難民も動揺していましたが、一般に平静でした。

また食糧がなく飢餓状態で、食糧をくれと我々にすがりつく人もいました。私たちの宿舎には発見された米が何俵もありましたので、難民区のリーダーを宿舎に連れて行き、米や副食品などを大八車2台分やりました。難民区には六、七万人いたので、これだけでは九牛の一毛だったと思います」 ―― 南京では虐殺があったといわれますが、そういう死体を見ていますか。

「虐殺されたものか、戦死体かわかりませんが、中央ロータリーのそばにつくりかけのビルがあり、この地下に数体の死体がありました(中略)。それと、挹江門だったと思いますが軍のトラックでここに行った時、車に何度も轢かれてせんべいのようになっていた死体が一体ありました(中略)。下関にあるドック、それはグラウンド・スタンドのような円型の造船所ですが、そこに累々たる死体が投げ込まれているのも目撃しました」

―― ドックの死体はどのくらいですか。

「5体や10体じゃなかったと思います。何十体かあったと思います。これは戦死体だと思います」

―― その他に死体はありませんでしたか。

「ありませんでした」

―― 南京で虐殺の話を聞いたことはありませんか。

「ありません」

(注・なお小池氏は13日、中正路で火事を見たが、そのとき2台の自動車に分乗した外人記者が街を縦横に疾駆して、パチパチとカメラのシヤッターを切っていた、と重要な証言をしている)

読売新聞技師樋口哲雄(ひぐちてつお)氏。

「自転車を持っていたので、毎日あっちこっちに行きました」

―― その頃、日本軍による虐殺があったといわれていますが。

「どこで何かあったのか知りません」

―― 見たり聞いたりしませんか。

「全然わかりません。だいいちそういう形跡を見たことかありません。あったとよく言われますが、どこでどんなものがあったのか。中山陵など荒されていないし、きれいでした。やらなきゃこっちがやられるからやったのを虐殺といっているのだと思います」

(六)東京日日新聞カメラマン金沢喜雄(かなざわよしお)氏。

「戦後、この時、何万人かの虐殺があったといわれていますが、不思議でしょうがないのです。私は南京をやたら歩いていますが、虐殺を見たこともなければ聞いたこともありません」「ここ(南京)には1ヵ月ほどいましたが、戦後いわれているようなことは何も見ていなければ、聞いてもいません。ですから虐殺があったといわれていますが、ありえないことです。松井大将が絞首刑になったのも不思議でしようがないのです」

読売新聞上海特派員森博(もりひろし)氏。

「住民は敵意をもっていなかったし、日本兵を怖がってもいなかったと思います。逆に、便衣隊がいましたので日本兵の方が中国人を警戒していました」「捕虜を捕えたが、捕虜にやる食糧がないし、収容する所がない。放してもまた兵隊になる。それで困ってやったといっていました……下士官が単独でやったと思います。分隊長クラスの下士官です」

(七)第10軍参謀谷勇(たにいさむ)大佐。

「14日の11時30分ころでした。中華門から入ったが付近に死体は殆んど無かった。3時頃になり私は後方課長として占領地がどんな状態か視て置く必要を感じ、司令部衛兵一ケ分隊を伴い、乗用車で城内一帯を巡回した。下関に行った時、揚子江には軍艦も碇泊しており、艦長と会見した。この岸辺に相当数の死体があった。千人ほどあったか、正確に数えれば二千人か三千人位か。軍服を着たのが半分以上で、普通の住民服のもあった」

―― 戦死体とちがいますか。

「城内から逃げたのを第16師団が追い詰めて射ったものと思う。これが後日虐殺と称されているものではないか」

―― 挹江門にも死体があったといいますが、ご覧になりましたか。

「ものの本には挹江門にもだいぶ(死体が)あるように書いてあるようだ。14日午後通ったが、その時は無かったね」、こう云いながら又アルバムを開く。14日の挹江門の写真である。写真は三つの入口を待った挹江門全体が写っているが、周辺一帯に死休らしきものは見当らない。

「雨花台でもやったと書かれたものがあるが、そういう死体は全然無かった」

第10軍作戦参謀吉永朴(よしながすなお)少佐。

「13日早朝、中華門から入りました」

―― その時の南京の様子はどうでしたか。

「儲備銀行に行く途中、身分いやしからぬ中国人の家族に会いました。そこで私は自分の名刺に、歩哨線を自由に通過させよ、と書いて渡しました。当日(13日)家族が歩ける位ですから、城内が落ち着いていることがわかると思います」

「二、三日してから作戦上の任務で下関に行きました。揚子江の埠頭に相当数の中国軍人の死体がありました ―― 数千はあったと思います。第10軍は南京の南側からだけ攻めたのでなく、国崎部隊か浦口から攻めましたので、このときの死体と思います。」

(八)第10軍参謀金子倫介(かねこりんすけ)大尉。

「南京に入ったのは13日か14日だと思います。城内では一人の死体も見ませんし、一発の銃声も聞きませんでした 」

―― それでは、そのころ南京事件は聞いたことがなかったのですか。

「ええ聞いたことはありませんでした。戦後東京裁判できいてびっくりしました。何か隠しているとか、いいしぶっているとかいうことではなく、本当に南京では何も見ていません。南京では印象に残るようなことはなかったのでしょう」

報知新聞カメラマンニ村次郎(ふたむらじろう)氏。

―― 南京虐殺ということがいわれていますが。

「南京にいる間見たことかありません。戦後よく人から聞かれて、当時のことを思い出しますが、どういう虐殺なのか私が聞きたいくらいです。逆に人が書いたものを見たりしています。アウシュビッツのように殺す場所がある訳でもないですからね。私が虐殺の話を聞いたのは、東京裁判の時です」

(3)作家・評論家の南京視察記

南京に入城したのは約120人の新聞記者やカメラマンだけではない。大宅壮一、木村毅、杉山平助、野依秀市、あるいは西條八十、草野心平、林芙美子、石川達三(編注・画家小磯良平)といった高名な評論家や詩人、作家も陥落とほとんど同時に入城している。このほかにも、南京陥落後、13年の春から夏にかけて、南京を訪れた有名人は大勢いる。これらの人びとは、帰国するやいろいろな雑誌や新聞にレポートを書き、講演もしている。

例えば、杉山平助氏は朝日新聞に『南京』を連載している。木村氏は『毅江南の早春』を、林芙美子氏は『南京行』を、小林秀雄氏は『杭州より南京』を、詩人の草野心平氏と『実業の世界』の野依秀市社長が期せずして二人一緒に南京に入り、野依氏は同誌に『楽土激土』を書き、草野氏は『支那点々』を書いている。二人とも南京市の城壁の内外を車と足で歩いているが、その視察記はまことにきめ細やかな描写で、臨場感にあふれており、さすがだと思う。しかしそれらの視察記や紀行文の中には“大虐殺”を匂わすような文章はどこにも見当らない。

終戦になり、東京裁判がはじまって、軍の作戦や旧軍人に対する批判が高まった時でも、これらの作家や評論家や詩人のだれ一人として南京事件を告発したり、あげつらう者はいなかった。批判力旺盛な口八丁、手八丁といわれた大宅壮一氏でさえ、南京虐殺には終始否定的であった。

(4)筆者の視た南京

じつは筆者も、雑誌『大亜細亜主義』の従軍記者として、南京事件の翌年の13年8月、南京を約一ヵ月にわたって視察し、9月からはしまった漢口攻略戦に、林芙美子氏らとともに第6師団の北岸部隊に従軍し、11月、武漢一番乗りの部隊とともに入城した。

大亜細亜協会々長松井石根大将から、その後の南京一帯の治安の状況や民心の動向などよく視察してくるようにと言われ、何通かの紹介状も頂いた。従って一従軍記者ではあったが、南京特務機関長や報道部長の特別の便宜をうけ、南京城内外の古戦場や近郊の下関、雨花台、紫金山はもとより、湯水鎮、仙鶴門鎮、句容、浦口まで足を延ばし、くまなく視て回ることができた。私か宿泊したのは、鼓棲近くの兵站宿舎であるが、そこは難民区の入口にあたり、まだ歩哨も立っており、“良民証”の点検もおこなわれていた。難民区内は名物の泥棒市や露天商、マーケットが軒をならべており、活況を呈し、大方巷の一角など早朝から喧騒をきわめていた。当時すでに人口は50万ちかくにふくらみ、昔からの色街の秦淮街あたりは日本人経営の料亭や食堂の女性が夜の南京の街を浴衣姿で歩いている風景さえみられた。

東京裁判や国際委員会の報告等にも市街の三分の一以上が日本軍の放火で灰燼に帰したと告発しているが、これは全くの嘘で、下関を除けば、焼け跡は予想外に少なく、街は意外に整然としていたのにはむしろ驚いたほどである。

いうまでもなく、約半年ほど前、南京に“大虐殺”があったなどという噂も風聞もきくこともなく、ただ各地で、南京攻略戦当時の激戦の模様につき説明を受けたのみであった。雨花台のトーチカの中で、鎖に足をつないで、死ぬまで抗戦した中国兵の勇敢さと、その鎖を見た印象はいまだに消えない。

多くの従軍記者やカメラマン、作家、詩人などが口を揃えて言うごとく、「南京大虐殺」などということは、東京裁判がはじまるまで、見たことも聞いたこともない事件だったのである。

最後に、このことを証明するかのように、細川隆元氏が昭和61年8月10日、終戦記念日前の日曜日、TBSの『時事放談』で、「わしが朝日新聞の編集局長であった時だ。南京に特派した記者たちを集めて、南京に虐殺事件があったとかどうとか噂をきくが、ほんとはどうだ、と、一人一人にきいてみた。ぜんぜんそのようなことは見たことも聞いたこともありません ―― というはっきりした返事だった。……何万、何十万なんていう虐殺など絶対にない。絶対になかったとわしは思う」という意味の強い発言をしていたことを付記したい。(編住・蒋介石は、日記で国民党の軍紀の乱れを、「抗戦の果てに東南の豊かな地域が敗残兵の掠奪場と化してしまった。戦争前には思いもよらなかった事態だ(中略)撤兵時の掠奪強姦など軍紀逸脱のすさまじさにつき、世の軍事家が予防を考えるよう望むのみだ」(昭12年11月30日の月間総括欄)と記している(2007年5月25日産経新聞)。このような国民党軍が南京城内に雪崩れ込んでいたのである。)