日米開戦陸軍の勝算

私もどこかで「陸軍悪玉論」を聞かされあるいは読まされていたと思います。

日本軍全体が悪いとは思っていないにせよ「陸軍:悪・海軍:良」というようなイメージを持っていましたが、本書はそれが違うことを示してくれました。

一方で、「陸軍省戦争経済研究班」の「英米合作経済抗戦力調査(其一)」を基にして、国家的戦争戦略「対米英蘭蒋戦争終末促進に関する腹案」が大本営政府連絡会議で決定された(つまり両者の方向性は同じだった)にも拘らず、戦後は、「英米合作経済抗戦力調査(其一)」は日米開戦をすべきではないという趣旨だったのに陸軍がそれを無視して戦争に突き進んだ」という虚偽が、戦後レジームの中で利得や安泰を得た「陸軍省戦争経済研究班」の主要メンバー(有沢氏・秋丸氏)から語られるというありさまだったという。

そのこと(陸軍は有沢氏・秋丸氏たちの研究に基づく合理的判断のもとで日米開戦を決定したということ)は両氏にとってもアメリカにとっても都合の悪いことだった。

奥・闇は深いのですね・・・。

林千勝さんの「日米開戦陸軍の勝算」 を紹介するために、以下に目次や目を留めた項目をコピペさせていただきます。

興味が湧いて、他も読んでみたいと思ったら、本書を手にしていただければと思います。

まえがき

「敵を知り、己を知れば百戦殆からず」(孫子)

私もそう考えます。

こういう考えの私は、70年前のあの戦争の「開戦」の決断に関する真実を追求してきました。

その結果、驚くべき真実に出会ったのです。

私は、この真実を、読者の皆様にわかっていただくためにはどのようにお伝えするのが一番良いのか、しばらくの間、思い悩みました。

決断は、人間の精神活動の中で、あるいは組織行為の中で、最も高次のものです。ましてや、70年前のあの戦争の「開戦」の決断。言うまでもなく、あの戦争は「総力戦」です。「総力戦」とは、すべての国力を挙げて、より本質的に言えば、国民経済を挙げて戦う戦争のことです。その決断には、すべての国民の生命と生活がかかっていました。

そこで、私は、第一に「総力戦」の経済的側面を重視しなければならないとの観点から、戦争戦略の策定における客観的な数字データを読者の皆様にそのままお見せすることにしました。供するものは一次史料です。この一次史料には、当時、陸軍省内で実際に行なわれた戦争シミュレーションが含まれます。「開戦」の決断を後押しした戦争戦略の策定プロセスにおいて、枢要な位置を占めていたイギリス、アメリカの経済的な側面を重視した戦争シミュレーションです。

本書では、このシミュレーションを当時と同じ形で体験していただきます。このことにより、対米英戦開戦という空前の意思決定を行なった東條英機首相や杉山元参謀総長と、そこに至るまでの思考過程を共有することになります。同じ目線を持っていただきます。

要するに、読者の皆様による「開戦」の決断過程の追体験です。

本書は、そのことを通じて、70年前のあの総力戦の「開戦」の決断の真実を、客観的に理解していただくことを狙いとします。

シミュレーションは数字が多くなります。本書の、特に第一章を読み進むうちに、いささか面食らう方もいらっしやるかもしれません。しかし、どうか、本書の狙いをご了解の上、最後までお付き合いくださるようお願いいたします。

あの戦争の「開戦」の決断の真実を理解するためには、決断の過程を知らなければなりません。そして、真実を蘇らせようとする本書を読み終われば、きっと、あの戦争の「開戦」の決断について、「ああ、そういうことだったのか」とご納得いただけるものと信じています。

平成27年7月 林 千勝

太平洋戦争と大東亜戦争

太平洋戦争。

現在、あの戦争は太平洋戦争と呼ばれています。

70年前のあの戦争は、「愚かで無責任な当時の日本の指導者たちが、アメリカ合衆国に対して勝算のない無謀な戦争を仕掛けたもの」と理解されています。

指導者たちとは主に帝国陸軍軍人を指します。そして、「善良な私たち国民を地獄の苦しみへと引きずり込んだ挙句に、国土を焦土にして大敗を喫したもの」と語られてきました。強大な民主主義国家アメリカ合衆国はあのナチスドイツと同盟する軍国日本の侵略を抑えようとしたのであって、「アメリカ合衆国に対する日本の開戦は、大義無き暴走であった」と伝えられています。

しかしながら、あの戦争の真実は、このようなこととは完全に真逆であったのです。真実はアメリカ合衆国による日本への侵略であり、対する日本の防衛であったということを、はたして読者の皆様はご存じでしょうか。私たちの父祖には、遠くアメリカ合衆国を侵略しようという意思はまったくなかったのです。

他方、アメリカ合衆国は、領土拡大や帝国主義的な覇権主義を、神から与えられた「明白なる使命」と称して正当化し、インディアンたちの土地を手始めに西へ西へと侵略を進め、太平洋を渡ってハワイ、グアム、フィリピンを手中にしてきました。そして、アメリカ合衆国は、次なる狙いを東アジアの新興近代国家日本に定めていたのです。

このアメリカ合衆国の侵略に対する日本の防衛戦争が、戦後の日本において、勝者アメリカ合衆国の指令に従い、「太平洋戦争」と呼ばれるようになったのです。この日本の自衛の戦いは、アジアにおける欧米列強の植民地支配打倒をも目指したものでありました。昭和16年12月、日本政府は、東アジアの解放の意を込めて、この戦争に「大東亜(東アジア)戦争」と命名する閣議決定を行ないました。ですから、当

たり前の話ですが、父祖たちは「太平洋戦争」を戦ったのではなく「大東亜戦争」を戦ったのです。これらのことを、読者の皆様は、ご存じだったでしょうか。

大東亜戦争。

これより本書では、この戦争を「大東亜戦争」と呼んでいきます。

ふりかえってみて、人類史上、大東亜戦争ほど壮大なできごとが他にあったでしょうか。日本民族という悠久の歴史を持つ一つの民族が生き残りをかけた闘争であり、国家存亡をかけた巨大なプロジェクトであり、侵略者への挑戦であり、比類なき悲劇でした。人類史上、稀に見る壮絶なドラマだったのです。

頭上で核が作裂し、厖大な人命を失い、日本民族は、結局のところ大東亜戦争に敗れました。敗れましたが、しかし、日本民族は生き残りました。生き残って、戦後という時代を歩き始めました。

終戦直後、日本人の認識は、戦争と敗戦の悲惨さをもたらしたのはアメリカ合衆国であり、憎しみの対象は、殺戮者であり破壊者であるアメリカ合衆国でありました。アメリカ合衆国軍を主体とする占領軍が東京に入って来たとき、大義ある戦争を戦った当時の日本人たちの間には、戦争の贖罪意識はありませんでした。当然のことです。

そして、日本の敗北は、単に生産力や各種兵器の劣性と原爆のゆえである、との考えが行きわたっていました。東京裁判での東條英機元首相による陳述の後に、「彼は自分の立場を堂々と説得力をもって陳述した。その勇気を日本国民は称賛すべきだ」という気運が一部で高まりました。東條英機元首相が処刑されれば、日本国民が彼を殉国の志士と見なす可能性があったのです。

けれども、戦後のこれまで70年間、冒頭に述べましたように、日本人は、この大東亜戦争に「日本軍(陸軍)が、無謀な戦争へと暴走したもの」とのレッテルを貼ってきました。

読者の皆様は驚かれるかもしれませんが、このことは、実は、アメリカ合衆国政府が占領政策として企図した結果なのです。アメリカ合衆国は戦争の真実を伝える多くの書物を密かに没収し、報道メディア、郵便物、電話および電信などを対象とする検閲により完全な言論統制を行なった上で、日本国民を、ラジオ、新聞、映画そして教科書などで洗脳し、日本人の歴史の記憶を作り替えたのです。大東亜戦争の真実を消して、架空の図式を日本人の心に植えつけるプロパガンダを巧妙に実行したといえるでしょう。

これは、「ウォー・ギルト・インフォメーション・プログラム(戦争についての罪悪感を日本人の心に植えつけるための宣伝計画)」と、GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)内で呼ばれていました。言論の自由の圧殺は、もちろん、ポツダム宣言の条項に違反しています。したがって、表向きは、このようなことは行なわれていないことになっていました。

もし、民主主義を旗印とするアメリカ合衆国の国民が、自分たちの政府の日本におけるこのような所業を知ったのなら、自分たちの政府に対して大いに失望していたことでしょう。

アメリカ(以下、「アメリカ合衆国」を適宜、「アメリカ」、「米国」または「米」と表記します)はGHQを使い、このウォー・ギルト・インフォメーション・プログラムなどによって、日本とアメリカとの戦いを、実際には存在しなかった帝国陸軍を主体とする「軍国主義者」と「国民」との戦いという架空の図式にすり替えました。

「軍国主義者」と「国民」の対立という架空の図式を導入することによって、「国民」に対する「罪」を犯したのも、「現在および将来の日本の苦難と窮乏」をもたらしたのも、すべて「軍国主義者」であり、アメリカには責任がない、という理屈をつくったのです。都市への無差別爆撃も、広島や長崎への原爆投下も、「軍国主義者」が悪かったからであり、爆弾を落としたアメリカは悪くない、ということです。

「大東亜戦争」という名称も、検閲によって強制的に「太平洋戦争」と書き替えさせられました。日本人は、軍国主義政権ができることを許してしまったことへの贖罪意識さえも求められました。かつて日本人が大東亜戦争のために注いだおびただしいエネルギーは、二度と再びアメリカに向けられることはなく、もっぱら「軍国主義者」に向けられていったのです。

アメリカが企てたこのような記憶の喪失と洗脳、歴史の改変を基につくられた戦後の体制が、「戦後レジーム」と呼ばれているものです。日本人として恥ずべきことですが、アメリカがつくった先の架空の対立の図式を現実と錯覚した日本人が多数いたばかりか、何らかの理由で錯覚したふりをする日本人も多数現われたのです。情けないことに、「戦後レジーム」は、戦後70年間を通じて、風化するどころか、ますます強化されていきました。

この「戦後レジーム」からの脱却を、第一次安倍内閣当時、安倍晋三首相はよく口にしていました。しかし、終戦から70年になろうとしている時点でも、日本はなおしっかりと「戦後レジーム」の下にあります。

大東亜戦争の「開戦」の決断の真実も、このようにして日本人の記憶の彼方へと消え去ってしまっています。

しかしながら、大東亜戦争の「開戦」の決断は、実際、アメリカによって日本が最低限の国民生活さえ立ち行かなくなるまでに追い込まれに追い込まれた末での、自存自衛のための、やむをえざる決断だったのです。日本は、石油は9割、その他戦略物資も多くをアメリカからの輸入に頼る、きわめて脆弱でみじめな経済構造でした。この時点で日本はすでに、コミンテルン(共産主義インターナショナル)に操られて泥沼化していた支那事変の重荷で経済的に窮状に陥り、破綻は時間の問題という状況でした。

そのような中、ついに、昭和16年8月1日、アメリカが主導してイギリス、オランダも加わっての対日全面禁輸措置が日本にとどめを刺したのです。日本国および日本国民の生活を、完全に破綻させることを企図したアメリカ。そうであれば、当時のアメリカは文字通り「鬼畜」。アメリカは、わが国に、黒船の来航に怯えた時代の日本、臆病な言いなりの日本に戻れと恫喝し、同時に挑発していたのです。

経済封鎖により追い込まれに追い込まれた末でしたが、対米屈従の道、アメリカヘの隷属の道を選ばなかったわが国の「開戦」の決断は、国が、民族が、家族が、生き残るためのものであり、それゆえ、実際、きわめて合理的な判断の下に行なわれました。そうでなければ、国民は納得せず、国家は運営できず、陛下もご裁可なさらなかったでしょう。実際、「持久戦に成算無きものに対し戦争を始めるのは如何か」が昭和16年当時の陛下のお考えであられたのです。

この合理的な判断の主役は帝国陸軍でした。第一次世界大戦後、近代兵器の登場とともに、戦争は「総力戦」の時代を迎えていました。戦争は国民経済全体を巻き込み、同時に国民経済によって支えられるものとなっていたのです。戦場の兵士ばかりではなく、いやそれ以上に、兵器工場にいる厖大な工員群が「総力戦」を支え、必要物資の生産者たちが総力戦を成り立たせるのです。銃後の数千万人の勤労者が間接的に戦争に参加しているのです。

もはや、戦争と経済は一体であり、「総力戦」に勝つことは、経済上の戦争遂行能力、すなわち経済抗戦力抜きでは語れない時代となっていたのです。「生きるか死ぬか」の決断のためには、緻密な経済計算に基づく判断、合理性の透徹が必要だったのです。

帝国陸軍はこの認識に立って、「生きるか死ぬか」のぎりぎりの決断を下すために、経済抗戦力の測定とそれに基づく戦略の策定に、その知見を最大限に発揮したのです。帝国陸軍は、科学的な研究に基づく、合理的な戦争戦略を準備していたのです。そしてその戦争戦略は、米国・英国・オランダ・そして支那(中国)の蒋介石政権に対する「総力戦」に臨んでの唯一の国家的戦争戦略「対米英蘭蒋戦争終末促進に関する腹案」として、昭和16年11月15日に大本営政府連絡会議にて決定されました。

戦後これまで、この戦争戦略の存在自体が歴史の中に埋もれ、あまり知られていませんでした。いわんや、この戦争戦略がどのようなプロセスと裏付けをもって作成されてきたのかは、完全にベールに包まれていました。研究者にとっての最重要な基礎資料とされている防衛庁防衛研究所戦史室編纂『戦史叢書』全102巻でも一切触れられていません。

本書では、この戦争戦略がどのようなものであったかを皆様に紹介するとともに、この戦争戦略の源に焦点を当て、それを解明しながら、同時に、帝国陸軍が科学的であり合理的であったという事実を蘇らせようとするものです。本書の立場は、歴史の真実のみを正確に見定めようとするものであり、昭和の時代、わけても帝国陸軍を、歴史の真実を見つめることなしに頭ごなしに全面否定する感のある、いわゆる司馬遼太郎史観に対峙するものであります。

それでは、開戦のおよそ2年前、昭和14年秋に時間を戻し、大東亜戦争に向かっていく帝国陸軍の動きを、初めから具体的に見ていくことにしましょう。

帝国陸軍の科学性と合理性が、大東亜戦争の開戦を決めた

前章で見てきましたように、「陸軍省戦争経済研究班」は、国の抗戦力Pを、関数P=S(軍事供給力)/T(持久期間)で捉え、軍事供給力と持久期間のバランスに着目しました。

わが国の場合は、短い持久期間で最大軍事供給力、すなわち最大抗戦力を主として英国に対して集中発揮すべきであります。

そして、それによって英米といったん講和に持ち込み、次の戦いに備えて、自給自足可能で生産力を増強し得る広域経済圏の充実・発展をはかるのです。

これ以外にわが国に道はありません。あるいは、わが国はこの道へ進み得るのです。

これらのことを、「陸軍省戦争経済研究班」は、科学的・論理的に考察したのでした。米国の潜在力発揮までの期間や、わが国の持久期間を勘案すると、抗戦期間は最大限1年半から2年です。

昭和16年7月、杉山参謀総長ら陸軍首脳部への戦争経済研究班の最終報告は、現存する諸報告書その他諸文献を総合すると、「英米合作の本格的な戦争準備には1年余かかり、一方、日本は開戦後2ヶ年は貯備戦力と総動員にて国力を高め抗戦可能。此の間、輸入依存率が高く経済的に脆弱な英国を、インド洋(及び大西洋〔独逸が担当〕)における制海権の獲得、海上輸送遮断やアジア植民地攻撃によりまず屈服させ、それにより米国の継戦意思を失わせしめて戦争終結を図る。同時に、生産力確保のため、現在英、蘭等の植民地になっている南方圏(東南アジア)を自給自足圏として取り込み維持すべし」というものです。正に時間との戦いであり、日本は脇目も振らずに南方圏そしてインド洋やインドなどを抑えるべしです。

これに対して、杉山参謀総長は「調査・推論方法は概ね完璧」と総評しています。統帥の最高責任者としての言葉、「概ね完璧」は重い。帝国陸軍の合理的思考形態が、戦争戦略思想として、まさに「陸軍省戦争経済研究班」によって具現化されていたのです。「陸軍省戦争経済研究班」の結論は、帝国陸軍の科学性、合理性が指し示す方向そのものであったのです。

後述する日本軍のインド洋での作戦を含む西進思想は、ここから導き出されたものです。そして、ドイツの対英米戦略との密接な連関性、あるいはほぼ完全な一致がありました。対英米戦略を科学的に分析し、合理的に思考すれば、当然の帰結なのです。米国の侵略に対するわが国の防衛戦も、英米合作対日独枢軸という世界戦の図式、地球規模の戦略の図式を頭に描いて考察しなければならないのです。

再度強調しますが、この場合、インド洋こそは大英帝国の内海にして、米英にとっての軍事・経済の大動脈。すなわち、インドや豪州などから英本国への綿花・羊毛・亜鉛・鉛等鉱物資源などの原材料や小麦・茶、牛肉・乳製品・林檎などの食料の輸送、ペルシャ湾岸からの石油の輸送、エジプトやインドヘの兵員・武器の輸送、ソ連(イラン経由)や蒋政権(インド経由)への援助物資の輸送の大ルートであったのです。

「対米英蘭蒋戦争終末促進に関する腹案」の決定

この帝国陸軍の戦争戦略案は、昭和16年8月1日の米英蘭による対日全面禁輸発表という、いよいよ想定された最終局面の状況が出現したことを受けて、陸海軍戦争指導関係課長らによる正式討議に付されました。

当時、国策策定の実務上の中心的存在として、この正式討議に参画していた陸軍省軍務局軍務課高級課員石井秋穂(いしいあきほ)大佐という人物がいました。この石井秋穂大佐は、「陸軍省戦争経済研究班」と常に密に連携をとっていました。昭和16年4月17日大本営海軍部で決定した「対南方施策要綱」における「対英米国力上、武力南進はしたくてもできない。しかし、全面禁輸の場合は、自存自衛の為に武力行使」という趣旨の結論も、「陸軍省戦争経済研究班」の研究成果を基としています。

石井秋穂大佐は「陸軍省戦争経済研究班」を「秋丸中佐は金融的国力判断を大規模にやって何回も報告してくれた」、「各方面と連絡してよい作業をしておった」と、後に著わした『石井秋穂回想録』においても大いに評価しています。この『石井秋穂回想録』は、防衛省防衛研究所にて原本を閲覧できます。

この陸海軍戦争指導関係課長らによる正式討議において

①戦争目的(自存自衛)

②戦争の特質の認定

③総力戦指導の要則

④総力戦における攻略範囲の限定(不拡大)

⑤占領地の処理

⑥思想戦指導の眼目(米海軍主力を極東へ誘致)

⑦経済戦指導上の着想

⑧外交戦指導の準則

⑨戦争終末促進の方略

という内容の「対米英蘭戦争指導要綱」が策定され、昭和16年9月29日大本営陸海軍部にて正式決定となりました。重要な決定です。

この「対米英蘭戦争指導要綱」の各項目につきましても詳しく述べたいところですが、紙幅の都合上、本書では割愛し、別の機会に譲ります。

10月17日の東條内閣の発足後、この「対米英蘭戦争指導要綱」策定に参画していた石井秋穂大佐らが、「対米英蘭戦争指導要綱」の内容を、「⑨戦争終末促進の方略」を中心に継承・編集したものが、「対米英蘭蒋戦争終末促進に関する腹案」であります。前にも述べましたが「蒋」は蒋介石政権を意味します。以下では、「腹案」との略称でも呼ぶことにします。「腹案」という言葉は、「予め心の中に持っている考えや計画」を意味します。この「腹案」は、当時、陛下がまさにご要望された研究内容でありました。第一章の前半でも述べました通り、「持久戦に成算無きものに対し戦争を始めるのは如何か」が昭和16年当時の陛下のお考えであられたのです。

「対米英蘭蒋戦争終末促進に関する腹案」は、昭和16年11月15日大本営政府連絡会議にて、大日本帝国の戦争戦略、国家戦略として正式決定されました。

大東亜戦争という「総力戦」に臨んでの国家的戦争戦略の誕生です。

これに先立つ11月5日の御前会議にて、対米交渉期限を12月1日とする「国策遂行要領」が決定されていますが、もはや甲案・乙案での対米交渉妥結見込みは薄く、「開戦已む無し」が覚悟されている状況でした。

この間、残念ながら海軍は、西太平洋の制海権持久の保証なしと言いつつも、避戦を選択しないという曖昧かつ無責任な態度に終始していました。

一方、陸軍は、明確に責任を持って、対米隷従の道を選ばずに、国が、民族が、家族が、生き残るため、大きなリスクを認識しつつ、少しでも可能性ある合理的な負けない戦争戦略を展開しようと決意していたのです。

東條英機首相も、多大なリスクを理解しつつ、この国家戦略をもってわが国が戦い得ること、否、それ以外に進む道はないことをすでにしっかりと認識していました。このことは、後に東京裁判のために書かれた東條英機宣誓供述書により、確認することができます。

11月5日の御前会議決定「国策遂行要領」に基づいて、わが国は、11月中旬に開戦準備を本格化し、軍動員・増税・軍事予算・対独提携強化などを次々と進めました。そして最後に、11月26日の大本営政府連絡会議、続く12月1日の御前会議において開戦を正式に決定したのです。まさに、民族としての、国家としての、魂の決断です。民族の国家の死闘が始まったのです。

この日本の自衛の戦いは、アジアにおける欧米列強の植民地支配打倒をも目指したものでありました。昭和16年12月12日、日本政府は、東アジアの解放の意を込めて、この戦争に「大東亜(東アジア)戦争」と命名する閣議決定を行ないました。

だから大東亜戦争なのです。

おわかりいただけましたでしょうか。

「対米英蘭蒋戦争終末促進に関する腹案」を、「資料」として紹介します。

<「資料」等、以下略>

山本五十六の大罪

さて、山本五十六連合艦隊司令長官の名前をご存じない方はいないでしょう。山本五十六連合艦隊司令長官は、早くから空母機動部隊による奇襲攻撃の有効性に着目して真珠湾攻撃を成功させる一方、米国の力を正確に把握していた開明的な海軍将校との像が、多くの人々に受け入れられています。

そして、山本五十六連合艦隊司令長官の戦死が日本の戦争遂行に大きな打撃を与えた、というのが一般的な語られ方です。無謀で不合理な陸軍に対して、先進的で合理的な海軍というイメージの代表格が山本五十六連合艦隊司令長官です。映画でもおなじみです。

しかしながら、結論から申し上げますと、第二章で採り上げました合理的な大東亜戦争の戦争戦略、「腹案」の機軸を成す西進戦略を壊したのは、山本五十六連合艦隊司令長官だったのです。このような話は、信じられないことかもしれません。なにしろ、山本五十六連合艦隊司令長官を名将ではなく迷将であったと言っているのですから。しかし、事実なのです。

山本五十六連合艦隊司令長官の、大局観のない、かつ読みの甘い偏った発想が、結局、米国の軍事供給力を、想定を超えた短期間のうちに高度に発揮させてしまいました。わが国にとっての戦争戦略の時間軸を歪めてしまいました。大きな罪です。取り返しのつかない亡国の大罪です。

それでは、具体的に見ていきましょう。

山本五十六連合艦隊司令長官は、昭和16年1月7日付け及川(おいかわ)海相宛書簡「戦備に関する意見」にて「従来の遊撃作戦の図演等の結果は、帝国海軍は一回の大勝も得ていない。一旦開戦と決したる以上此の如き経過は断じて之を避けざるべからず。日米戦争に於て我の第一に遂行せざるべからざる要項は開戦劈頭敵主力艦隊を猛撃撃破して米国海軍及米国民をして救う可からざる程度に其の志気を沮喪せしむること是なり…。」と述べています。傍線は筆者が引いたものですが、この部分がとても重要です。

すなわち、山本五十六連合艦隊司令長官の救いようのない大きな認識の誤りを示しているのです。まったくの見当違いです。

ご存じの通り、真珠湾攻撃(奇襲)は真逆の結果を招いたのです。志気を沮喪せしむるどころか、米国民の戦意を猛烈に昂揚させました。対枢軸開戦と同時に始まる米国の戦争準備を劇的にスピードアップさせ、米国が猛烈な勢いで供給力(経済抗戦力)を最大化することを可能としたのです。

たとえば、第一章で見ましたように、「陸軍省戦争経済研究班」では、1943年(昭和18年)の造船能力を、米国が五百万総噸(トン)、英国が百万総噸、併せて六百万総噸と予測していましたが、米国の戦争準備の勢いに火が付いたことで、当時のドイツ海軍の調査情報によりますと、米国の造船能力は倍の一千万総噸、英国でも百五十万総噸、併せて一千百五十万総噸と一気に倍増し、最大化に向かってしまいました。

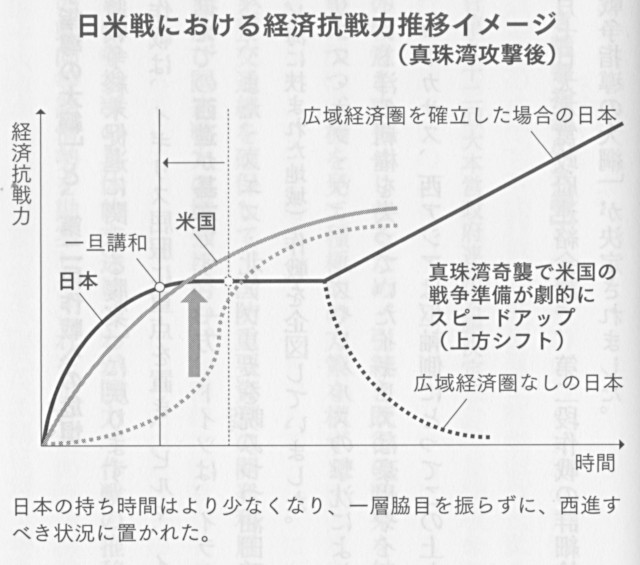

この議論を筆者が再びイメージ化して掲載しました。「日米戦における経済抗戦力推移イメージ……真珠湾攻撃後」と題する171ページの図をご覧ください。真珠湾への攻撃(奇襲)により、米国の経済抗戦力を示すグラフの太線が、見事に上方ヘシフトしています。日本がいったん講和に持ち込まなければならない時間軸上のリミッ

トは、より前倒しになり左方ヘシフトしました。

当初の想定の1年半から2年が、1年を切るくらいになってしまったのです。日本の持ち時間は少なくなり、一層、速やかに脇目を振らずに西進すべき状況に置かれたのです。時間軸が歪んだのです。

山本五十六連合艦隊司令長官は、真珠湾攻撃(奇襲)を、断固、わが国に実行させました。山本五十六連合艦隊司令長官は、自らの首をかけて、暴走したのです。大東亜戦争を瀬戸際へ追い詰めたのです。

後に、さらに大きな罪が加わっていきますが、「山本五十六連合艦隊司令長官が大東亜戦争を壊した」ことは、もはや歴史的な事実と言わざるをえません。

なお、日本は真珠湾を「奇襲」したつもりでしたが、残念ながらルーズベルト大統領は日本の企てを先刻承知で、あえて旧式戦艦等を無防備で真珠湾に停泊させ、日本軍の「奇襲」を待っていた、とする説が現在では有力です。ルーズベルト大統領は、大統領選挙当選時に戦争不参加を公約していました。戦争不参加の公約は世論の圧倒的な支持を得ていたのです。ルーズベルト大統領は、この公約を百八十度翻して、日本やドイツと開戦するための口実を求めていたのです。

山本五十六連合艦隊司令長官らに関して、潜水艦に対する認識不足も悔やまれます。彼らにとっての潜水艦は、主として戦艦や空母から成る艦隊周辺を航行して艦隊を守るものであったのです。

したがって、ドイツ並みに早くから、海上輸送破壊戦の主役を潜水艦と位置付けて重点化するという着意はなかったのです。ドイツ軍から見て、日本海軍は、この面でも非常にもどかしさを感じる同盟相手であったのです。

乾坤一擲ドゥーリトル空襲と、ミッドウェー海戦の大敗北

ところが、結論から申し上げますと、日本の西進を止めることを狙った米国の乾坤一擲の陽動作戦・ドゥーリトル空襲に、山本五十六連合艦隊司令長官は予定通り誘い出され、陸海軍をして東の太平洋に向かわせしめてしまったのです。そして、あのミッドウェー海戦の大敗北を招きました。

当時、日本海軍が潜水艦によるアメリカ西海岸への挑発的な攻撃を行なう一方、アメリカ艦船による日本本土攻撃は、日本軍の厳しい警戒下、きわめて危険で困難な状況でした。

そこでアメリカは、工夫を凝らした前代未聞の奇策を練りました。すなわち、陸軍の長距離爆撃機を日本から遠く離れた海域で海軍の空母から決死の発艦をさせて日本本土に向かわせ、日本本土の目標地点を空襲する。その後は、着艦は不可能なので、海を越えて中華民国の飛行場に着陸させ、搭乗員たちを重慶に向かわせるという作戦です。

この作戦を、アメリカ陸海軍は共同で大急ぎで準備しました。蒋介石とも連絡を取りながらの準備でした。空襲部隊の指揮官は、リンドバーグと並ぶアメリカの空の英雄、リンドバーグの大西洋横断飛行より5年早く1922年(大正11年)に24時間大陸横断飛行に成功して名を馳せたドゥーリトル陸軍中佐です。

チャーチルからルーズペルト宛の書簡とも符合する時期の昭和17年4月18日朝、犬吠埼より約千百キロメートルの地点で、空母エンタープライズに守られた空母ホーネットから、ドゥーリトル陸軍中佐が指揮するB-25、16機が東京方面等に向かい空襲を敢行しました。空襲部隊は、その後中華民国領土を目指して飛び、空母は真珠湾へ帰りました。アメリカは、太平洋の貴重な空母4隻のうち、実に2隻を本作戦に投入していたのです。アメリカにとって、絶対に失敗の許されない作戦だったのです。

この日本本土空襲での投下爆弾は30、投下焼夷弾は1465。日本国民はこの時米軍機からの無差別攻撃を受け、死者は子供を含む87名、重軽傷者466名、家屋350戸の被害を出しました。加えて、監視艇被害等で13隻、死者44人を出しています。

日本本土上空での米軍機の第一発見者は、偶然にも、内情視察のため宇都宮から水戸に陸軍機で移動中の東條英機首相でした。この時は、護衛機も付けない平時飛行でした。東條首相は度肝を抜かれ、ただちに内情視察を中止し、大慌てで水戸駅から汽車に乗り東京駅に向かい、すぐに陛下への報告に参内したのでした。

ドゥーリトル空襲は、最も効果的に日本の政治の中枢部に直撃弾を浴びせたのです。日本軍の面子は完全に丸潰れとなりました。特に海軍に与えた衝撃は甚大で、山本五十六連合艦隊司令長官のプライドは大きく傷つきました。

ドゥーリトル空襲により、今後の空襲を防ぐためにはミッドウェー島占領が必要だという山本五十六連合艦隊司令長官の説明に説得力が増してしまいました。山本五十六連合艦隊司令長官は、乾坤一擲のドゥーリトル空襲に込められたアメリカ側の意図にまったく思いを致そうとはしませんでした。このミッドウェー作戦については、後で述べますように、海軍内においてさえ作戦発動時期等について議論があり、ペンディング状態であったのですが、ドゥーリトル空襲によって、陸軍も含めて疑義を呈する議論が一気に収束してしまいました。

日本の「西進」を「東進」に転換させるというアメリカの巧妙な意図は、きわめて効果的な乾坤一擲の奇襲で見事に実現したのです。この時、日本の国家戦略である「腹案」の西進が吹っ飛んだのでした。

なお、当時の朝日新聞を見ると、ドゥーリトル空襲後も、日本軍のインド(洋)進出や、北アフリカ戦線の動向が一面を飾る国民的関心事でした。特に、インド独立への支持は、日本人の感情としては二十世紀初めから存在し、インド独立連盟の活動やインド国民軍の創設も日本が支援しました。

そして、陸軍は5月にはビルマに進出していました。国を挙げて西進政策を共有し、関心は西方にあったのです。マスコミや世論が、「腹案」の根本思想の変更、西ではなく一斉に東の太平洋に向かえ、と求めた形跡はありません。

ちなみに、この5月、英ソ相互援助条約が結ばれ、対ソ支援ルートとしてインドが明確化されました。当時、英米海上輸送の破壊のための潜水艦は、日本はインド洋に5隻、豪州近海に5隻を配備するのみでしたが、ドイツは大西洋を中心に225隻から375隻を配備して英米の船舶に猛攻撃をかけていました。日本海軍にとって迅速な西進がますます必要とされる状況となっていたのです。

一方、ミッドウェー島というのは、アメリカの太平洋正面の防衛・進攻根拠地であるハワイの前哨として戦略的な要地でありました。山本五十六連合艦隊司令長官以下連合艦隊は米空母部隊を撃滅してのミッドウェー島占領後は、10月のハワイ攻略まで同島を確保できると算段していました。安易です。米空母による日本本土空襲も当分不可能となるとの見解でした。

海軍軍令部はこの島の維持は困難としていました。先に述べましたように、このミッドウェー作戦については、海軍内においてさえ作戦発動時期等について議論があるのでペンディングとしていたのです。結局ドゥーリトル空襲が影響して、「腹案」を無視したミッドウェー作戦が6月4日に正式に実施となったのです。

結果は、ご存じの通り日本の大敗北です。

空母が壊滅的損害を被りました。アメリカ海軍の待ち伏せにより、米空母の喪失は1隻のみでしたが、日本は主力空母4隻と艦載機、搭乗員を一挙に喪失、ミッドウェー島攻略にも失敗し、山本五十六連合艦隊司令長官の連続決戦構想はここに破綻しました。

しかも、とんでもないことに海軍はこの大敗北と壊滅的損害を、陸軍側に長く知らせていなかったようです。もちろん、ミッドウェー作戦という暴挙の遂行のために西進戦略のタイミングは大きくずらされています。インドではガンディーが日本軍不利、結局日本は敗けると見てとって、一時の親日姿勢を後退させました。

再びのインド洋作戦、ガダルカナル攻防、そして「腹案」の破綻

ところが、です。再びのインド洋作戦、すなわち「腹案」への回帰のチャンスが、またもやわが国に巡ってくるのです。

昭和17年6月21日、ついに、ドイツ軍がリビアのトブルクにあるイギリス要塞を陥落させ、エジプトヘと突入しました。誰が見ても、枢軸側の画期的な勝機です。これを受けて、急速6月26日に日本海軍は、再編した連合艦隊を投入するインド洋作戦を決定。陸軍参謀本部作戦部もセイロン島の攻略を東條首相に進言しました。7月上旬には、永野軍令部総長はフィジー・サモア作戦中止とインド洋作戦を上奏しました。4月上旬以来、作戦は再びインド洋、「腹案」の西進に回帰したのです。

この再びのインド洋作戦は、海軍が、セイロン島からココス島(モルディブの南千六百キロメートル)、マダガスカル島に至るインド洋域を潜水艦と主力艦隊で制圧するという大規模なもので、8月上中旬ベンガル湾作戦、10月以降アラビア海作戦、マダガスカル南方作戦、インド南方洋上作戦、セイロン島攻略を企図していました。遅まきながら、海軍が「腹案」の西進に回帰しての、今度はわが国にとっての乾坤一擲のチャンスを迎えたのでした。

しかしながら、しかしながら、またしてもここで、山本五十六連合艦隊司令長官がこのチャンスを壊したのです。

連合艦隊に引きずられた海軍は、「腹案」をはるかに逸脱して米豪遮断の準備も進めていました。そして、何と、マリアナ諸島、カロリン諸島、ニューギニア西部以西の絶対的な国防圏から遠いラバウルに基地航空部隊を集中。5月上旬のツラギとニューギニア島南東岸にあるポートモレスビーを奇襲攻略するMO作戦やサンゴ海海戦を経て、さらにラバウルから千キロメートルも離れていて連合国側の勢力範囲にあるガダルカナルに進出し、7月から航空基地の建設を始めたのです。特に、山本五十六連合艦隊司令長官がガダルカナルに固執していたのです。

8月7日、このガダルカナルにアメリカ第一海兵団が突如上陸。日本は激烈な消耗戦を展開し、多くの搭乗員を含む陸海軍兵、航空機と艦艇、石油を失ったのです。まったく無意味な消耗戦。誰の目から見てもガダルカナル作戦は明らかな失敗であり、日本の国力から、その後この損失を回復することは不可能でした。

ここに、インド洋作戦を始めとする西進戦略はすぺて崩壊、日本の戦争戦略は完全に破綻したのでした。山本五十六連合艦隊司令長官らによる戦争戦略からの逸脱が、わが国をそもそも意図せざる太平洋戦争という地獄へと転落させ、大東亜戦争を遂行不能に陥れたということです。英霊たちの山本五十六連合艦隊司令長官に対する怨嵯の声が聞こえてきます。

この時点で、祖国は、大東亜戦争に敗れたのです。

日本がインド洋を遮断しなかったために、アメリカは大量の戦車と兵員を喜望峰回りのアフリカ東岸航路にてエジプトヘ送ることができました。

その結果、7月21日のエル・アラメインの戦いで、ドイツ軍によるスエズヘの前進は止められました。その後、独伊軍は11月にリビアヘ撤退し、昭和18年5月にはチェニジアの戦いで壊滅しました。ドイツ軍の日本海軍に対する怨嵯の声も聞こえてきます。

有沢広巳の不都合な真実

話を「陸軍省戦争経済研究班」(秋丸機関)に戻します。

陸軍省戦争経済研究班の実質上の研究リーダーであった有沢広巳は、昭和16年3月付で報告書「経済戦争の本義」を著わしました。そこで、有沢広巳は、「現代戦は莫大な資材戦であり、経済は国防・戦争遂行の担当者となり、もはや『経済一般』は存在しない。『国防経済』のみが存在し、経済は国家の下に有る」と説き、戦争経済研究班の依るべき根本思想として、経済の戦争への積極的・能動的立場、「国防経済思想」を提示しました。

ナチスが第一次大戦から教訓を得て確立した立場と同じです。それまでの経済学のアカデミズムでは、「戦争」と「経済」との関係は、「政治的関係」と位置付ける立場と、「社会経済的関係」と位置付ける立場とがありました。「政治的関係」とは、経済は戦争の原因であり、また武力戦は経済闘争の手段とみるもので、帝国主義をよく説明するものでした。「社会経済的関係」とは、平時の自由主義経済が正常状態であり、戦時の経済は一時的、病理的なものであるとするもので、戦争の経済への負の影響を考察するものです。このような二つの立場がある中、有沢広巳は、新しい立場から、「国防経済思想」すなわち「国防的経済関係」を説いたのです。これは、わが国のマルクス経済学者にとって、とても大きな思想的な跳躍です。

有沢広巳によるこの根本思想の提示を受けて、戦争経済研究班に結集したさまざまな立場の最高頭脳たる経済学者たちは、一挙に各国の抗戦力判断の研究を推し進めたのです。この有沢広巳の思想が、帝国陸軍の経済戦争遂行に能動的な影響を大いに与えたということです。

この「経済戦争の本義」および有沢広巳によるその直筆原稿(複写版)は、秋丸次朗によって帝国陸軍出身者の親睦組織である偕行社に寄贈されていました。筆者は、通い詰めていた防衛省防衛研究所の資料閲覧室に勤務するベテラン職員の方から、「陸軍省戦争経済研究班」に関する文献が靖國偕行文庫室に保管されていることを伺いました。さっそく靖國偕行文庫室を訪ね、そこで「経済戦争の本義」および有沢広巳による直筆原稿と出会うことができたのでした。文献は偕行社から靖國偕行文庫室に引き継がれたのです。しかし、そもそも、なぜ、秋丸次朗が「経済戦争の本義」および有沢広巳によるその直筆原稿を偕行社に寄贈したのかは不明です。なぜ、秋丸次朗が、これらを後世に残したのか、大きな謎なのです。

有沢広巳といえば、戦後は、吉田首相のブレーンとして、石炭と鉄鋼の生産を核とした経済復興、すなわち「傾斜生産方式」を企画、推進したことで有名です。この傾斜生産方式の発想は、「陸軍省戦争経済研究班」が、ソ連の経済学者レオンチェフの産業連関理論を応用して、わが国を始めとして一国の経済抗戦力の弱点の全関連的意義を調査分析して生まれたもの、との説が伝えられています。

有沢広巳はその後、わが国の原子力政策を主導したことでも知られています。また、親中派の代表的人物であり、「中国侵略の贖罪」として蔵書二万冊を対日諜報活動の本丸である中国社会科学院日本研究所へ寄贈し「有沢広巳文庫」を設立しました。「日本は中国に謝り続け、アメリカに感謝し続けなければならない」が、彼の持論です。東京大学名誉教授、法政大学総長、日本学士院長を務め、叙勲一等授瑞宝章、授旭日大綬章、叙正三位と、いわば戦後レジームの立役者です。

70歳になって、ナチスドイツに取って代わられたとされるワイマール共和国に入れ込み、ワイマール共和国の興亡について本を書きたいと言って執筆を始めました。80歳で『ワイマール共和国物語』を完成させて私家版として周囲に配布しました。ここでは、有沢広巳白身が、戦前からいかに反ファシズムであり、いかに民主主義を愛していたかが強調されています。

この有沢広巳を始め、戦後、進歩派で鳴らした学者たちにとっては、「陸軍省戦争経済研究班」で大東亜戦争の戦略立案に貢献したという事実は、絶対に明らかにされたくない過去、不都合な真実でした。彼らにとっては、恥部であり、弱点以外の何物でもないのです。

戦後出版された有沢広巳の回顧録は、事実を歪曲し、「秋丸機関が陸軍に戦争することを思いとどまらせることに努めたにもかかわらず、陸軍がそれを顧みずに開戦へと暴走した」と虚偽を記載し、「陸軍省戦争経済研究班」の真実のストーリーを完全に隠しています。

昭和31年(1956年)にエコノミスト誌に掲載されました有沢広巳の回顧録「支離滅裂の秋丸機関」の主要部分を次に資料として掲げます。有沢広巳が虚偽記載した部分に、筆者が傍線を施してあります。情けない歴史の改竄です。

<資料> 「支離滅裂の秋丸機関」有沢広巳

ぼくたちの英米班の暫定報告書は9月下旬にできあがった。日本が約50パーセントの国民消費の切り下げに対し、アメリカは15~20パーセントの切り下げで、その当時の連合国に対する物資補給を除いて、約三百五十億ドルの実質戦費をまかなうことができ、それは日本の7.5倍にあたること、そしてそれでもってアメリカの戦争経済の構造にはさしたる欠陥はみられないし、英米間の輸送の問題についても、アメリカの造船能力はUボートによる商船の撃沈トン数をはるかに上回るだけの増加が十分可能である……といった内容のものであった。それを数字を入れて図表の形で説明できるようにあらわした。秋丸中佐はわれわれの説明をきいて、たいへんよくできたと喜んでくれた。

9月末に秋丸中佐はこの中間報告を陸軍部内の会議で発表した。これには杉山参謀総長以下、陸軍省の各局課長が列席していたらしい。むろんぼくたちシヴィリアン(民間人)は出席できなかった。秋丸中佐は多少得意になって、報告会議にのぞんだようだったが、杉山元帥が最後に講評を行なったとき、中佐は愕然色を失った。

元帥は、本報告の調査およびその推論の方法はおおむね完璧で間然とするところがない。しかしその結論は国策に反する、したがって、本報告の謄写本は全部ただちにこれを焼却せよ、と述べたという。

会議から帰ってきた中佐は悄然としていたそうだ。そして班員にわたしてあった謄写本を全部回収して焼棄したので、むろん、ぼくのところにも残っていない。報告に使った数字も今でははっきりさせることができない。

秋丸次朗の不都合な真実

帝国陸軍が科学的・合理的であり高度で正確な認識を持っていたことは、日本を不当に侵略した米国にとって、不都合な真実です。戦後レジームにおけるレッテル「大東亜戦争は、日本軍(陸軍)が、無謀な戦争へと暴走したもの」が成り立たなくなるからです。このため、これまで述べてきました「陸軍省戦争経済研究班」の真実のストーリーは、戦後のGHO支配下で完全に歴史から抹殺されました。真実を物語る一切の文書が没収され、真実を物語る一切の記録が削除されました。

秋丸次朗を始め、生き残った軍人たちも、残念ながら、歴史の抹殺を図るこの新たな権力者たちの指示に従い、共犯者となってしまいました。秋丸機関主要OBたちは、秋丸次朗や有沢広巳を筆頭に、戦後、年一回、必ず会合を持ちました。ここで、歴史の真実の隠蔽について、入念な打ち合わせが行なわれたものと思われます。真実がけっして蘇ることがないように、ということです。

昭和54年(1979年)に書かれ、昭和63年(1988年)に発行された秋丸次朗の回顧録『朗風自伝』も、事実を完全に歪曲したものとなっています。「秋丸機関が陸軍に戦争することを思いとどまらせることに努めたにもかかわらず、陸軍がそれを顧みずに開戦へと暴走した」と虚偽を記載し、「陸軍省戦争経済研究班」の真実のストーリーを完全に隠しているのです。

少し長くなりますが、秋丸次朗の回顧録『朗風自伝』において中心的な位置を占めている「大東亜戦争秘話 開戦前後の体験記 ―― 秋丸機関の顛末を中心に ―― 」を次に掲載します。

これも、情けない限りです。

<以下略>

あとがき

本書における主人公の一人、「陸軍省戦争経済研究班」(秋丸機関)の実質的なリーダーとして大東亜戦争の戦略立案に大いに貢献した有沢広巳は、真珠湾攻撃、ミッドウェー海戦、そしてガダルカナル攻防と続いた山本五十六連合艦隊司令長官の暴挙に失望しきったと考えられます。苦労を重ねて組み立てた勝ちに行く戦略が、何と軍の内側から、しかもトップにより壊されていったからです。「大東亜戦争は、有沢広巳が創り、山本五十六が壊した」のです。

こう述べながらも、私は、確証がないゆえに日頃あまり口にしないのですが、いつも頭の片隅に引っかかっているある疑念についてお話ししないわけにはいきません。すなわち、有沢広巳の目的は、帝国陸軍が開戦に動くようにそそのかすこと、陛下にもご納得いただける開戦のためのりっぱな口実、建付けを帝国陸軍に与えることであったのではないだろうか、という疑念です。

はたして、有沢広巳は、昭和元年から3年までの間にベルリンにあって、大学にも在籍せず、何を見、何を考え、誰と会っていたのでしょうか。この2年半の間、日本人やドイツ人の左翼と盛んに交流しています。毎週土曜日の午後は、いつもドイツ社会民主党書記局の有力者との間でフリートーキングを行なっていたと言われています。ドイツ社会民主党大会へは招待されて出席しています。

そもそも、誰が有沢広巳をドイツに招いたのでしょうか。有沢広巳がドイツに行った本当の目的は何だったのでしょうか。

この疑念の図式では、スパイ説のある山本五十六と有沢広巳とは共犯者ということになっています。そして、「大東亜戦争は、有沢広巳がそそのかし、山本五十六が転ばせた」ということになります。仮に、日本に敵する神、日本の開戦と敗北、焦土化と植民地化を願う神がいたとしたら、有沢広巳と山本五十六の両名をセットで大いに祝福していたことでしょう。

この日本に敵する神は、コミンテルンを使って日本を支那事変へ引きずり込み、米国を使って日本を破壊し占領し、究極、アジア大陸を共産主義者の手に委ねたのです。この日本に敵する神は、帝国陸軍が、高度に科学的で合理的な体質であったことも熟知していたことになります。

前半生において研究者として全力で「総力戦」と向き合い、「陸軍省戦争経済研究班」においては大東亜戦争の戦略立案のために精力を傾けていた人間有沢広巳が、はたして、当時、何を心の内に秘めていたのでしょうか。愛国者であって純粋に国難打開に尽くしたのでしょうか。ただ、覚えを良くすることで治安維持法違反容疑の裁判を有利にしたかったのでしょうか。結果的に、裁判は、昭和19年(1944年)2月の二審にて無罪が確定しました。

それとも、日本を開戦と破滅に導こうとの売国奴の心を持ち合わせていたのでしょうか。いったい私たちは、当時の有沢広巳と、息遣いを共にしていいのでしょうか? 突き放すべきなのでしょうか? 私にもすぐには解き明かすことができません。

ただし、私は、秋丸次朗の回顧録『朗風自伝』に登場していた東條陸相(当時)は、このような文脈にそったある種の疑念・危惧を、早くから有沢広已に対して向けていたのではないか、との思いをずっと捨てきれずにいます。

そして、もう一つわからないことがあります。まったく正反対の観点です。それは、先に本書で述べましたが、「国防経済思想」を打ち出した「経済戦争の本義」および有沢広巳によるその直筆原稿を、なぜ、秋丸次朗がセットで偕行社に寄贈したのか。またそれ以上に、なぜ、有沢広巳が「陸軍省戦争経済研究班」の最終報告書「英米合作経済抗戦力調査(其一)」を遺品として後世に残したのかです。

これらは、「陸軍省戦争経済研究班」の全体像を解き明かす糸口となる証拠品です。これらが残されていなければ、すべての真実は永遠に蘇らなかったでしょう。逆に言えば、これらを残したことにより、いつか真実の扉の鍵が開くことは予定されていたのです。

単に彼らは、この世に自らが生きた証を残したかったのでしょうか。それとも、彼らの贖罪意識の表われであったのでしょうか。明確な意図を持って何かを次世代に託したのでしょうか。これらが混然一体となった動機だったのでしょうか。私にとっての大きな謎です。

さて、読者の皆様にお願いがございます。「日本経済抗戦力調査」は未発見であり、存在したことすら確認されていません。「日本経済抗戦力調査」につきまして、読者の皆様の周辺に何らかの情報がありましたら、ぜひとも出版社経由で私にお知らせください。この冊子は、「陸軍省戦争経済研究班」に関する、ひいては帝国陸軍、いや日本に関する私たちの真実の探求に、さらに大きな力を貸してくれることでしょう。

私には、真実を物語り、謎を解き明かしてくれる一次史料が、あるいはそれらに結びつくちょっとした糸口が、外にもまだまだ、どこかの資料室の保管庫の奥や、いずれかの古本屋さんの棚の片隅で、あるいはどなたかのお宅の物陰で、私たちに発見されるのを、今か今かと待っているような気がしてなりません。どうか、読者の皆様が、そのようなものを見つけましたら、すぐにお知らせいただきたく、お願い申し上げます。

最後になりましたが、これまでの私の調査・研究におきまして、防衛省防衛研究所、東京大学経済学部資料室ならびに靖國偕行文庫室の職員の方々から有益な情報や示唆を賜りましたことに、厚く御礼申し上げます。また、出版にあたりまして、角田取締役、水無瀬編集長を始め祥伝社の皆様に大変お世話になりましたことに、心より御礼申し上げます。そして何よりも、拙文原稿に適宜、懇切なご指導を賜りました西尾幹二先生に尽くせぬ感謝の意を捧げます。