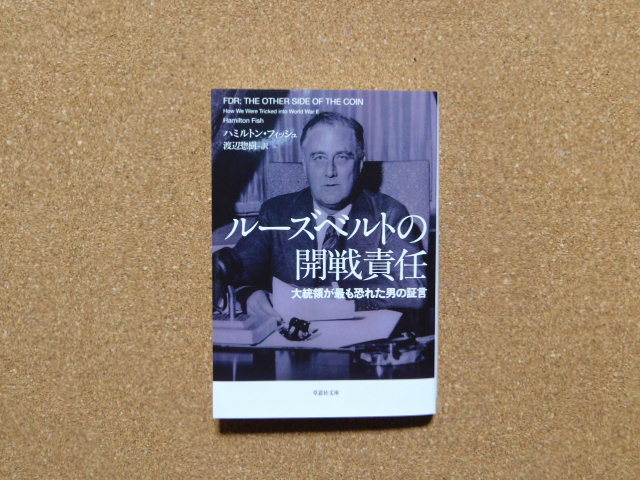

ルーズベルトの開戦責任:大統領が最も恐れた男の証言

「誰が第二次世界大戦を起こしたのかフーバー大統領『裏切られた自由』を読み解く(渡辺惣樹著)」に続いて本書を読みました。

日米戦争の原因はヨーロッパで始まった戦争(1939年9月)に起因している。そのヨーロッパの戦いの原因はドイツとポーランドの、バルト海に面した港町ダンツィヒの帰属をめぐる争いだった。

一方、フランクリン・ルーズベルトはニューディール政策の失敗による経済的打撃から回復したいがために参戦を考えていた。しかし、戦争準備は整ったが参戦に反対するアメリカ世論があり、叶わなかった。

アメリカが攻撃されればこれまでの「リメンバー・アラモ」「リメンバー・ルシタニア」「リメンバー・メイン」のように参戦できる。ルーズベルトはそうするためにドイツにちょっかいを出したがヒトラーは乗ってこなかったので、日本に攻撃させることにした。

「恥辱の日」演説でルーズベルトは「わが国と日本は平和状態にあり、同国政府および天皇と、太平洋方面における、和平維持に向けて交渉中であった。」と述べたが、事実は違っていた。

フィッシュが「あの戦いの始まりの真実は、ルーズベルトが日本を挑発したことにあったのである。彼は、日本に、最後通牒を突きつけていた。それは秘密裏に行なわれたものであった。真珠湾攻撃の十日前には、議会もアメリカ国民をも欺き、合衆国憲法にも違反する最後通牒が発せられていた。」と書いているように、日本はルーズベルトの策略に嵌ったのだった・・・。

そうやってルーズベルトが始めた戦争で日米の多くの命が奪われた。さらにヤルタ会談などを通じてソビエトの対日戦参戦を促し、中国をソビエトに引き渡し、東ヨーロッパなどの共産化を認めた。

結果的にアメリカの若者は世界の半分を共産化するために血を流したということになるという・・・。

ハミルトン・フィッシュ著、渡辺惣樹翻訳の「ルーズベルトの開戦責任:大統領が最も恐れた男の証言」 を紹介するために、以下に目次や目を留めた項目をコピペさせていただきます。

興味が湧いたら、是非本書を手にしていただければと思います。

目次

文庫版訳者まえがき 3

訳者まえがき 6

はじめに 23

第1章 大統領と個人崇拝 37

第2章 アメリカ参戦への画策 66

第3章 若者を外国の戦場に送ってはならない 88

第4章 容共派に囲い込まれたFDR 101

第5章 イギリスを戦争に駆り立てたFDR 113

第6章 イギリス第一主義者:ウィンストン・チャーチル 121

第7章 ルーズベルトの対仏軍事支援密約(1939年) 134

第8章 ルーズベルトのフランスヘの裏切り 141

第9章 ジョセフ・ケネディ駐英大使 153

第10章 リッベントロップ独外相との会談(1939年8月14日) 164

第11章 列国議会同盟会議(オスロ) 184

第12章 ダンツィヒ帰属問題 198

第13章 引き裂かれたポーランド 219

第14章 大西洋憲章の欺瞞 238

第15章 アメリカ参戦までの道のり:隠された対日最後通牒 247

第16章 真珠湾の悲劇 264

第17章 ダグラス・マッカーサー将軍 298

第18章 ウィンストン・チャーチルの評価 312

第19章 1944年におけるFDRの健康と精神状態の隠蔽 320

第20章 ヤルタの裏切り 339

第21章 ルーズベルトとパレスチナ 362

第22章 中国の共産化 375

第23章 議会権限を無視したFDRの宣戦布告 387

終 章 われわれは何を学ぶべきか 396

訳者あとがき 401

参考資料(1) ルーズベルト大統領「恥辱の日演説」の嘘 412

参考資料(2) ジェイムス・フォレスタル海軍長官「日記」(抜粋) 414

参考資料(3) カーチス・ドールとジョージ・アールのインタビュー=ドイツ高官とのドイツ降伏に関わる交渉について

参考文献 423

索引 427

訳者まえがき

日米戦争の原因を冷静に遡ればヨーロッパで始まった戦争(1939年9月)に起因していることは間違いない。そのヨーロッパの戦いの原因はドイツとポーランドの、バルト海に面した港町ダンツィヒの帰属をめぐる争いだった。もともとドイツの前身であるプロシア領であったダンツィヒは、ベルサイユ条約(1919年)によって独立したポーランドが外交権を得たことで「自由都市」となり、ドイツから分断されたが、そこに暮らす95パーセントの住民はドイツ系であった。

ヒトラーはポーランドに対してダンツィヒの返還を要求した。そしてドイツ領から飛び地になっているこの港町へのアクセス権(ポーランド回廊問題)を要求した。ウッドロー・ウィルソン米大統領が第一次世界大戦後のパリ講和会議で主張した民族自決原則からすれば、ヒトラーの要求に理があると考える政治家はイギリスにもアメリカにも多かった。機甲化されたドイツ陸軍とその航空戦力を考えたら、ポーランドはドイツとの外交的妥協を求めたほうが賢明である。多くの政治家はそう考えた。本書の著者であり、当時下院議員をつとめていたハミルトン・フィッシュもそうした政治家の一人であった。

ドイツにとって、ダンツィヒ帰属問題の解決は、過重な賠償をはじめ、敗戦国ドイツに対するベルサイユ条約の不正義からの回復運動の完成を意味した。これによってドイツ国民の恨みは解消できるはずであった。フィッシュらは、ヒトラーのナチス政権はダンツィヒ帰属問題を終結させ次第、その矛先をソビエトロシアに向けると考えていた。二つの全体主義国家は必ずや壮絶な戦いを始めるだろうとみていたのである。ヒトラーは、何度もダンツィヒ問題の外交的解決を図ろうとしていたし、同時に、英仏とは戦いたくないというメッセージを発していた。

ドイツは第一次世界大戦ではイギリスの海上封鎖に苦しんだ。食料不足で多くの国民が餓死し、それが社会主義者の跋扈の呼び水となり内部から崩壊した。ヒトラーが、第一次大戦の苦しみの記憶から、食料も石油資源も豊富な東(ウクライナ方面)を目指すだろうと多くの政治家は予想していた。だからこそ、彼らの外交常識からすれば、ポーランドはドイツと妥協し、場合によってはドイツに協力して共に東進するオプションもあるはずだった。ソビエトはポーランドにとって十分に危険な国であった。しかし、ポーランドはなぜか意固地にヒトラーの要求を拒否した。

ポーフンドの頑なな外交姿勢に業を煮やしたヒトラーが、犬猿の仲であったソビエトと独ソ不可侵条約(1939年)を締結したのは、ポーランドの強硬姿勢の背後にイギリスとフランスがいることを確信したからであった。ポーランドの独立維持は英仏の安全保障になんの関係もなかった。ダンツィヒをドイツ領に戻したとしても、英仏の安全が脅かされるはずもなかったのである。

ハミルトン・フィッシュは第一次世界大戦に参戦した。黒人部隊(第369連隊:通称ハーレム・ヘルファイターズ)に属する一中隊(K中隊)の指揮官として戦った。死を覚悟した激戦の中を運よく命拾いして帰国できた。それだけに、第一次大戦後に出来上がったベルサイユ体制の不正義に敏感であった。アメリカの伝統に反してヨーロッパのいざこざに介入した結果が、ベルサイユ体制であった。ベルサイユ会議での国境線引きはとても公平とはいえなかった。ヨーロッパ各地に憤懣の火種を撒き散らした。ダンツィヒ帰属問題はその典型であった。

アメリカ国民の多くが、ダンツィヒ帰属問題で、英仏がなぜドイツに宣戦布告したのか理解できなかった。英仏はポーランドに対して、その独立を守るためにもドイツとの妥協点を探るべきだとアドバイスすべきではなかったのか。アメリカ国民は、英仏がいったい何を目的にドイツに宣戦布告したのか皆目見当がつかなかった。

戦争目的のわからないヨーロッパの戦いに、参入したいと思う国民がいるはずもない。ヨーロッパでの戦端が開いても、アメリカは介入すべきではないと考えるものがほとんどだった。8割以上の国民だけでなく、与党民主党が圧倒的多数のワシントン議会でさえも75パーセント以上の議員が非干渉を主張していたのである。1940年の大統領選挙では、フランクリン・デラノ・ルーズベルト(FDR)ら大統領候補はヨーロッパ問題への非介入を公約とせざるを得なかった。ルーズベルトは投票日(11月5日)直前のボストンの演説で次のように訴えた。

私はこれまでも述べてきたように、そしてこれから何度でも繰り返すが、あなた方の子供たちは外国の地での戦争に送り込まれることはけっしてない(1940年10月30日)。

ヨーロッパの戦いに介入したいルーズベルトは参戦のための準備を進めていた。それについては『アメリカはいかにして日本を追い詰めたか』(ジェフリー・レコード著、拙訳、草思社)の「解説」で詳述したのでここでは詳しく触れないが、端的に言えばルーズベルトはニューディール政策の失敗による経済的打撃から回復したいがために参戦を考えていたのである。これをより深く論証するにはルーズベルトとニューヨーク金融資本家との関係を探らなければならない。すでにアメリカにはいくつかの優れた研究がある。それについては機会をあらためて紹介したいと考えている。いずれにせよ、アメリカが参戦する制度的準備は整っていた。しかし圧倒的な、ヨーロッパ問題非干渉を願う世論を前にルーズベルトは身動きがとれなかった。

1940年9月に発足したアメリカ第一主義委員会は、防衛力の強化には理解を示しながらも、アメリカ自身が攻撃されない限り、ヨーロッパの戦いにアメリカの若者を送ってはならないと主張し、全米各地に支部を設け、その会員数は80万を超えていた。アメリカ第一主義委員会のスポークスマンの役割を果たしていた飛行冒険家チャールズ・リンドバーグはマジソンスクエアガーデン(ニューヨータ)やソルジャーフィールド飛行場(シカゴ)で演説し、集まった数万人の聴衆を熱狂させていた。

われわれはこれまで英仏両国が支配するヨーロッパと付き合ってきた。ドイツが戦いに勝利すれば、今度は、ドイツの支配するヨーロッパと付き合えばよいだけの話である。

ルーズベルトは彼らの活動に苦虫を噛みつぶしていたのである。

こうしてアメリカ国内ではヨーロッパ問題非干渉の強い世論が形成されている中で、日本の真珠湾攻撃が起こる。1941年12月7日早朝(ハワイ時間)のことである。アメリカ国民は、ルーズベルト政権の対日外交などには関心はなかった。ヨーロッパでの現在進行形の戦いだけに目を向けていた。アメリカ国民にしてみれば後ろから鈍器で頭を殴られた感覚であった。日本の在米資産の凍結も、対日石油禁輸にも強い関心はなかった。ましてや、日米戦争の危機感を強めた近衛文麿首相がルーズベルトとの直接会談を望んでいたことも、最後通牒の性格を強く待ったハル・ノートが日本に手交されていたことも知りはしなかった。

ルーズベルト大統領が、日本に対して宣戦布告を議会に求めたのは真珠湾攻撃の翌日のことであった。その演説は次のようなものであった。

昨日すなわち1941年12月7日、わが国は大日本帝国の海軍空軍兵力によって突然の、かつ入念に計画された攻撃を受けた。12月7日はわが国の「恥辱の日」として記憶されることになろう。

わが国と日本は平和状態にあり、同国政府および天皇と、太平洋方面における、和平維持に向けて交渉中であった。

実際、日本の駐米大使らは、日本の航空隊がオアフ島攻撃を開始してから一時間後に、直近のわが国の提案に対する公式回答を国務長官に手交したのである。この回答には、これ以上の外交交渉の継続は無益であると述べられているが、戦争行為あるいは武力行使を示す言葉は含まれていなかった。

日本とハワイの距離に鑑みれば、この攻撃には何日もの、いや何週間もの周到な準備があったことは明白である。そのことはしっかり記憶されなければならない。この間に日本は、和平の継続を望むという姿勢を見せて、わが国を欺いたのである。昨日のハワイ諸島への攻撃で、わが海軍及び陸軍は甚大な損害を被った。残念であるが、多くの国民の命が失われた。加えて、ホノルルとサンフランシスコを結ぶ公海上でも、わが国の艦船が魚雷攻撃を受けたとの報告があがっている。

昨日、日本はマレーを攻撃した。昨晩香港を攻撃した。フィリピンを攻撃した。ウェーク島を攻撃した。そして今朝、ミッドウェイ島を攻撃した。日本は太平洋全域にわたって奇襲攻撃を実行したのである。昨日そして本日の日本の行動が何を意味するかは自明である。わが国民はすでに意思を固めた。(日本の攻撃が)わが国の生存と安全にどのような意味を持つか理解している。

私は陸海軍の最高司令官として、わが国の防衛のためにできることはすべて実

行に移すよう命じたところである。われわれは、わが国に対して行なわれた攻撃

の(卑怯な)性格をけっして忘れることはない。

(拍手)

日本の入念に準備されたわが国への侵略に対する戦いに、どれはどの月日が必

要であっても、正義の力をもって完全なる勝利を実現する。

(拍手)

われわれは全力で国を守り抜かなければならない。そして二度とこうした欺瞞に満ちた行為によってわが国の安全が脅かされてはならない。私は(日本の攻撃にいかに対処するかについて)どのような思いを国民とそして議会が持っているか、十分に理解していると信じる。(中略)

私は議会に対して、1941年12月7日日曜日の、挑発されていないにもかかわらず、わが国を卑劣にも攻撃した事実をもって、合衆国と大日本帝国は戦争状態に入ったことを、宣言するよう求める。

(拍手)

このルーズベルト演説に肯定的に応えたのが、ヨーロッパから帰国後下院議員に選出され、野党共和党の重鎮の一人になっていたハミルトン・フィッシュ議員であった。彼はアメリカ第一主義委員会の主張に賛同していた。その彼が、ルーズベルトに続いて次のように演説し、議会に対して、対日宣戦布告容認を訴え、ルーズベルト大統領支持を呼びかけたのである。

私は(日本に対する)宣戦布告を支持するためにこの演台に立たねばならないことを悲しく思う。そして日本に対して腹立たしい気持ちで一杯である。私はこの三年間にわたって、わが国の参戦にはつねに反対の立場をとってきた。戦場がヨーロッパであろうが、アジアであろうが、参戦には反対であった。

しかし、日本海軍と航空部隊は、不当で、悪辣で、恥知らずで、卑劣な攻撃を仕掛けてきた。日本との外交交渉は継続中であった。大統領は、日本の天皇に対してメッセージを発し、ぎりぎりの交渉が続いていた。日本の攻撃はその最中に行なわれたのである。このことによって対日宣戦布告は不可避となった、いや必要になったのである。

参戦の是非をめぐる議論のときは終わった。行動するときが来てしまった。

干渉主義者もそうでない者も、互いを非難することをやめるときが来た。今こそ一致団結して、大統領と、そして合衆国政府を支えなければならない。一丸となって戦争遂行に邁進しなければならない。日本の(信義を裏切る)不誠実なわが国への攻撃に対する回答はただ一つ。完全なる勝利だけである。われわれは血も涙も流さねばならないだろうし、戦費も莫大になろう。しかし、日本による一方的なわが国領土への攻撃に対しては戦争によって対処するしかなくなった。

私は再三再四、外国での戦争にわが国が参戦することに反対を表明してきた。しかし、わが国が攻撃された場合、あるいは合衆国議会がアメリカの伝統である憲法に則ったやり方で宣戦を布告するなら、大統領および合衆国政府を最後の最後まで支援しなければならない。

日本民族は、神が破壊せしもの(民族)に成り果てた。日本人は気が違ってしまったのである。一方的な軍事攻撃を仕掛けてきたが、これはまさに国家的自殺行為である。私は先の大戦で志願して戦った。このたびの戦いにも時機をみて志願するつもりである。そして今度も黒人部隊に入って戦いたいと考えている。

国を守るためにはどんな犠牲を伴っても致し方ない。気の触れた悪魔のような日本を完膚なきまでに叩き潰すためには、どのような犠牲であれ大きすぎることはない。

戦いの時は来た。手を携え、堂々とアメリカ人らしく戦いを始めよう。そしてこの戦争は、たんにわが国に向けられた侵略に対する防衛の戦いというだけではない。世界に、自由と民主主義を確立するための戦いであることを知らしめよう。勝利するまで、わが国はこの戦いをやめることはない。

国民に、そしてとくにわが共和党員や非干渉主義を信条とする者たちに訴える。今は信条や党派を超えて大統領を支えるときである。最高指揮官の大統領を支え、わが軍の勝利に向けて団結するときである。

わが国の外交はつねに正しくあれ。万一間違っていることがあろうとも、アメリカは祖国なのである。

こうして日米戦争が始まった。この4日後の12月11日にはヒトラーは国会で演説し、アメリカに宣戦布告した。ヨーロッパの戦いはアメリカとアジアを巻き込んだ世界大戦となったのである。フィッシュが対日戦争を容認したことでアメリカ第一主義委員会の活動は停止した。

ルーズベルトは1944年の選挙でも勝利(4選)すると、ドイツと日本の敗戦後の世界の枠組みをチャーチルとスターリンとの間で話し合った(ヤルタ会談:1945年2月)。それは世界の半分を共産化することを暗黙に認めたもので、自由主義諸国への裏切りであった。チャーチルは参加していたものの、ルーズベルトを手玉に取るスターリンに何の抵抗もできなかった。戦争の始まりがポーランドの自由と独立の保特にあったことなどもはやどうでもよいことだった。そして、その会談のわずか二ヵ月後にルーズベルトは世を去ったのである。

ルーズベルトにとって、その立場を変えてまで対日宣戦布告を容認したフィッシュには恩があるはずだった。しかし、かねてからフィッシュがルーズベルトの進める経済政策(ニューディール政策)を批判し、ルーズベルトの恫喝的政治手法を嫌っていたこともあって、ルーズベルトは彼を政治の世界から葬ることを決めた。1944年の下院議員選挙で、フィッシュの選挙区の区割(ニューヨーク州)を変更させ、フィッシュの選挙が不利になるよう、ニューヨーク州に圧力をかけた。典型的なゲリマンダーの手法であった。その結果フィッシュは敗れた。

ルーズベルトの死後、彼の対日外交の詳細と日本の外交暗号解読の実態が次第に明らかになり、ハル・ノートの存在が露見すると、フィッシュは臍(ほぞ)を噬(か)んだ。窮鼠(日本)に猫を噛ませた(真珠湾攻撃)のはルーズベルトだったことに気づいたのである。彼は、対日宣戦布告を容認する演説を行なったことを深く愧(は)じた。彼は、ルーズベル

トに政治利用され、そして、議席を失ったのである。

ルーズベルト外交の陰湿さが戦後の研究で明らかになると、フィッシュのルーズペルトヘの怒りは日に日に増していった。しかし、彼は自重した。母国アメリカが世界各地で共産主義勢力と対峙している現実を前にして、既に世を去っていたとはいえ、自国の元大統領の外交の失敗を糾弾することはできなかった。

長い沈黙の末、彼がようやくその怒りを公にしたのがこの書である。上梓された1976年は、真珠湾攻撃からすでに35年が過ぎ、ルーズベルトの死からも31年が経っていた。フィッシュ自身も既に87歳の高齢であった。世を去る前に本当のことを書き残したい。その強い思いで本書を出版したのである。

読者におかれては、あの戦いで命を失ったアメリカの若者の父や母の視点も忘れずに、本書を読んでいただきたい。著者が語っているように、「天使も涙する」ほどの手口でアメリカを参戦に導いた元大統領の政治手法にあきれてしまうに違いない。そして同時に、本書に記される内容がアメリカの為政者にとって、どれほど都合が悪いかも理解できるに違いない。

本書はルーズベルト外交を疑うことをしない歴史家からは「歴史修正主義」の書と蔑(さげす)まれている。「歴史修正主義」という言葉はプロパガンダ用語である。ルーズベルトの政治は正しかったとする「ルーズベルト神話」に挑戦する本書に、「歴史修正主義」というレッテルを貼ることは無意味である。歴史修正の是非は、あくまで真実を探ろうとする真摯な心を持つ者だけに許される判断である。

フランクリン・ルーズペルトが最も嫌い、そして最も恐れた男の語る歴史から何が読み取れるのか。それについては「訳者あとがき」で語りたいと考えている。

はじめに

私は25年間、共和党の下院議員であった。1933年から43年まで外交問題委員会、1940年から45年までは議院運営委員会の主要メンバーであった。

1937年から1945年の間、ワシントン議会における外交問題の議論に深く関わった。私と同じような立場にいたメンバーのほとんどはもう亡くなっている(訳注:1976年時点)。1941年12月8日に対日戦争布告容認スピーチをした最初の議会メンバーである。議会のスピーチをラジオで国民が聞いたのはこの時がはじめてであった。私のスピーチを、二千万人を超える国民が聞いた。スピーチは、あの有名なフランクリン・ルーズペルト大統領の「恥辱の日」演説(訳注:大統領が議会に対日宣戦布告を求めた演説)を容認し、支持するものであった。

私は今では、あのルーズベルトの演説は間違いだったとはっきり言える。あの演説のあとに起きた歴史をみればそれは自明である。アメリカ国民だけでなく本当のことを知りたいと願う全ての人々に、隠し事のない真実が語られなければならない時に来ていると思う。あの戦いの始まりの真実は、ルーズベルトが日本を挑発したことにあったのである。彼は、日本に、最後通牒を突きつけていた。それは秘密裏に行なわれたものであった。真珠湾攻撃の十日前には、議会もアメリカ国民をも欺き、合衆国憲法にも違反する最後通牒が発せられていた。

今現在においても、12月7日になると、新聞メディアは必ず日本を非難する。和平交渉が継続している最中に、日本はアメリカを攻撃し、戦争を引き起こした。そういう論説が新聞紙面に躍る。しかしこの主張は史実と全く異なる。クラレ・ブース・ルース女史(元下院議員、コネチカット州)も主張しているように、ル-ズベルト大統領はわれわれを欺いて、(日本を利用して)裏口から対ドイツ戦争を始めたのである。

英国チャーチル政権の戦時生産大臣(MInister of Production)であったオリバー・リトルトンはロンドンを訪れた米国商工会議所のメンバーに次のように語っている(1944年)。

「日本は挑発され真珠湾攻撃に追い込まれた。アメリカが戦争に追い込まれたなどという主張は歴史の茶番(a travesty on history)である」

天皇裕仁に対して戦争責任があると非難するのは全く間違っている。天皇は外交交渉による解決を望んでいた。中国及びベトナムからの撤退という、それまでは考えられなかった妥協案まで提示していた。

米日の戦いは誰も望んでいなかったし、両国は戦う必要はなかった。その事実を隠す権利は誰にもない。特に歴史家がそのようなことをしてはならない。両国の兵士は勇敢に戦った。彼らは祖国のために命を犠牲にするという崇高な戦いで命を落としたのである。しかし歴史の真実が語られなければ、そうした犠牲は無為になってしまう。これからの世代が二度と同じような落とし穴に嵌るようなことはなんとしても避けなければならない。

あの事件(真珠湾事件)から既に35年の歳月が過ぎた。それにもかかわらず、わが国がいかにしてあの戦争に参加することになったのかについての真実を隠そうとするものがいる。その行為は歴史の否定であり冒瀆である。ラテン語のことわざにもあるように「真実は常に偉大であり、最後には必ず勝利する」(magna est veritas, etpraevalebit)のである。戦争ほど悲惨なものはない(だからこそ真実が語られなければならないのである)。

ウィンストン・チャーチルが(アメリカの参戦を喜ぶ)演説をしたのは、裏口からのわが国の参戦が決まってから二ヵ月後のことであった。彼は次のように述べた(1942年2月15日)。

「私はアメリカの底知れないパワーと彼らの持つ資源をいつも念頭にして外交を考えていた。この戦いがどちらに転ぼうが、彼らはいま大英帝国の側にいる。われわれの力に及ぶ戦力を持つ国は世界にもはやない。この状態こそが私が夢見てきたものだ。これを実現するために努力してきた。そして遂にそれが実現したのである」

ルーズベルトとチャーチルの二人がアメリカをこの戦争に巻き込んだ張本人である。(破廉恥にも)チャーチルは後にこの戦争は不必要な戦争であったとも言っている。これには驚くばかりである。チャーチルが喜んでいるのは、軍事力だけではなくアメリカの巨大な資金援助がイギリスになされたからだ。1941年11月26日、日本に対して最後通牒(ハル・ノート)が発せられた。これはアメリカ財務省がその金庫の扉を開放したに等しかった。この後四年間にわたって、350億ドルもの資金が大英帝国の生存のために費消されたのである。チャーチルそして大英帝国にとっての夢が実現した。しかしわれわれアメリカ人にとっては、国家財政の負担が増えただけであった。その結果、年間10億ドル以上の税金を余計に支払わされるはめになったのである。

武器貸与法(Lend-Lease Acts)による支出増は、イギリス支援に使われた資金のほんの一部に過ぎない。先の大戦はわが国に3,550億ドルの出費を強いた。現在わが国の抱える負債のほとんどがこの時のものである。死に至る病を抱えたルーズベルトはあのヤルタの会談で東ヨーロッパと満洲をスターリンに献上した。その結果共産主義は世界規模での脅威となった。スターリンとの戦いに、われわれはすでに一兆ドルを超える資金を費やしてしまっている。

ルーズベルト(民主党)はハリー・ウッドリング陸軍長官を解任(訳注:1940年6月)した。チャールズ・エジソンも解任した。陸軍長官にはヘンリー・スチムソンを、海軍長官にはフランク・ノックスを起用している。この二人は共和党内でのいけいけの干渉主義者であった。(野党である共和党の)二人を閣内に起用することで、対独、対日戦争の開始のためにはどんな苦労も惜しまない体制をルーズベルトは作り上げた。この二人以上の干渉主義者はいなかったと言ってよいほどの人選であった。

この二人と同じ考えを持っていたのが、ルーズベルト、ハル(国務長官)、モーゲンソー(財務長官)、イッキーズ(内務長官)であった。もちろん参戦に肯定的だったのは彼らだけではない。フランシス・パーキンス(労働長官)、ジェシー・ジョーンズ(商務長官)、ヘンリー・ウォーレス(副大統領)、ハリー・ホプキンス(大統領顧問)も同じような考えであった。ルーズベルト政権には、非干渉主義の政治家はただの一人もいなかった。彼らはご都合主義的に口では平和を強調していた。しかし実際はルーズベルトと一緒になって参戦を画策していたのである。

ルーズベルト政権は戦争内閣と言ってもよいが、この政権をメディアが後押ししていた。東部の有力新聞であるニューヨーク・タイムズ、ニューヨーク・ヘラルド・トリビューン、ワシントン・ポスト、ボルチモア・サン、ボストン・ヘラルド、ボストン・グローブ。すべてが参戦に肯定的であった。こうしたメディアは国際金融資本家、軍事産業を含む巨大企業の支援を受けていた。そうした人物や企業の数は必ずしも多くはないが資金力があった。パブリシティー、プロパガンダをコントロールする力があった。

彼らは、ドイツとの戦争が始められるなら南米大陸の南のはてのパタゴニアででも戦争を起こしかねない連中であった。その中にはマーシャル将軍もいた。彼は後に、上院の調査委員会でファーガソン議員から証言を求められている。将軍は1941年11月25日(訳注:ハル・ノートが議論された日)のホワイトハウスでの会議に出席していたことを認めている。そしてそこでの議論は、どうやったら日本に最初の一発を撃たせるように仕向けるかであったことを証言した。これはスチムソン長官が日記に著していた内容に合致していた。

1941年8月にルーズペルト大統領はチャーチルと会談している。それはイギリスの東アジアにおける利権をいかに守るかの協議であった。何が話し合われたかは秘密にされていた。しかし1942年1月27日のチャーチルの英国議会証言で明らかになっている。

「ルーズベルト大統領と、アメリカが攻撃されない場合でもアメリカが東アジアで参戦できるか否かを打ち合わせた。アメリカの参戦はわれわれの勝利を確実なものにする。その打ち合わせをしたことで私の心は幾分落ち着いた」

歴史の真実を知らせたくない者は少なからずいる。真実が明らかになれば、戦争を煽ってきた者にとっては、彼らが訴えてきた戦争の歴史の意義を変えてしまう恐れが出てくる。しかし、歴史の真実を隠し続ける権利は誰にもない。真実とは何かをはっきりとさせること。それこそが世界の平和と安寧の保持につながるのである。

ルーズベルト大統領の干渉主義を支持し参戦を煽ってきた連中は、元大統領を批判することは倫理的に許されないと主張するだろう。しかしセオドア・ルーズペルト大統領の言葉を思い出すべきである。彼こそはわが国の歴史の中でも最も偉大な大統領の一人であった。セオドア・ルーズベルトは第一次大戦の最中に次のように発言していた。

「大統領を批判するなという意見は卑屈であり、かつ反愛国的でさえある。国民に対する裏切り行為である。真実だけが語られるべきである。回想録や日記の類いの中でも真実が語られていかなければならない」

あの大ナポレオンも同じようなことを述べている。「対立する意見の中で多くの事件が起きている。そんな中では、真実を見極めることは簡単ではない。それでも、回想録、日記、そして政府の記録、そうしたものを基に真実が語られる。それが歴史である」

私は、この書の発表を、フランクリン・ルーズベルト大統領、ウィンストン・チャーチル首相、ヘンリー・モーゲンソー財務長官、ダグラス・マッカーサー将軍の死後にすることに決めていた。彼らを個人的にも知っているし、この書の発表は政治的な影響も少なくないからである。彼らは先の大戦の重要人物であり、かつ賛否両論のある人々だからである。

私はこのような人物の評判を貶めようとする意図は持っていない。私は、歴史は真実に立脚すべきだとの信条に立っているだけである。それは、言ってみれば、表側だけしか見せていないコインの裏側もしっかり見なければならない、と主張することなのである。コインの裏側を見ることは、先の大戦中あるいは戦後すぐの時点では不可能であった。そのころはまだ戦争プロパガンダの余韻が充満していた。そうした時代には真実を知ることは心地よいものではない。しかし今は違う。長きにわたって隠されていた事実が政府資料の中からしみ出してきている。これまで国民の目に触れることのなかった資料が発表され始めたのである。

実は当時の民主党員でさえ、ルーズベルト大統領は参戦のためにできることはほとんど全て議会に同意させていたと認めている。大統領がしなかった(できなかった)ことは、(対独・対日)宣戦布告だけであった。1940年9月の時点で、民主党のウォルター・ジョージ上院議貝でさえ次のように述べていた。

「議員諸君。自己欺瞞はもう止めようではないか。国民を欺くことももう止めよう。国民は、政府が平和でなく戦争に向かう政策をとっていることを知っている。戦争の準備をしていることを知っている」

ルーズベルト大統領がジョージ議員を排斥しようとしたのはこの発言が理由だろう。もちろん大統領が排斥しようとしたのはジョージ上院議員だけではなかった。彼のパージのリストには10人の名があった。その中にヒューイ・ロングの名前もあった。

今年(1976年)はアメリカ建国二百年となる記念の年である。ジョージ・ワシントン大統領はアメリカ国民に次のようなメッセージを残している。

「人気のある政治家の悪巧みに抵抗しようとすると、大抵の場合、(異議を申し立てる者は)疑われ嫌われる。彼ら政治家には国民の支持が必要だ。(したがって悪巧みの)実現のためには、国民の本当の利益を隠す。そうやって国民からの信頼を騙し取るのである。外国からの干渉を受け悪事を働く者もいる。国民はそうした政治家に油断することがあってはならない」

これはワシントンの離任の時の言葉である。真の愛国者に向けられた言葉である。以下に列挙する人物はみな強烈な愛国者であった。

<37名の名が記されているが割愛>

などである。そして当然私もその中の一人である。

建国二百年に当たって、私たちはもう一度、政府は国民の同意があって初めて存在することを再確認しなければならない。自由と独立の精神の中にわが合衆国は存在する。だからこそ世界で最も自由な国、世界で最も素晴らしい国たり得るのである。大ナポレオンはローマ王になったナポレオンニ世に、歴史こそが彼の哲学であると遺言した。歴史に学べ。そう言い残していた。われわれにもその言葉が重くのしかかっている。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/17bd50a2.aa6e6766.17bd50a3.7bb5fea9/?me_id=1207018&item_id=12487378&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fguruguru2%2Fcabinet%2Fb%2F2%2F664%2F9784794222664.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fguruguru2%2Fcabinet%2Fb%2F2%2F664%2F9784794222664.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/15f5d5fb.7fc6448e.15f5d5fc.9c977784/?me_id=1262790&item_id=11478823&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fguruguru-ds%2Fcabinet%2Fb%2F0%2F622%2F9784794220622.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fguruguru-ds%2Fcabinet%2Fb%2F0%2F622%2F9784794220622.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)