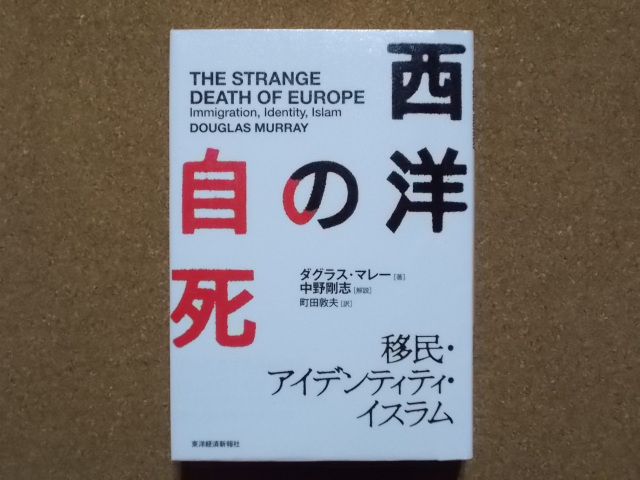

西洋の自死 移民・アイデンティティ・イスラム

本書は言論人も引き合いに出すことがあります。

西洋の移民問題が報じられる一方で、日本も労働者という名の移民を受け入れようとしていますから、本書が話題になるのは当然だと思います。

ニュースなどで報じられる西洋の移民問題は、他のニュースがそうであるように

その全体像が示されているわけではないと思います。せいぜい中東やアフリカなどから西洋に難民が押し寄せているとか、西洋の都市で自爆テロがあったというような形で報じられるだけです。

他方で、旅番組などでは伝統的な西洋の姿を映し出し、旅心をくすぐっています。でもそのような風景は過去のものになりつつあるようです。

本書によって移民問題の詳細を知ることが出来ました。

歴史的経緯、欧州人の思考パターン、国民と政治家たちの態度、移民は嫌だと言えない雰囲気、移民によって引き起こされる犯罪・事件など・・・、広範囲で詳細な取材によって「西洋の自死」が顕わにされました。

行きつく先は「第19章人口学的予想が示す欧州の未来像」の一節に「それはもはや欧州ではない」と衝撃的なタイトルがつけられているような状況なのだそうです。

英国では第二次世界大戦後の復興期に労働者不足を補うために移民を選択しました。

経済活動のために、より豊かな生活を求めて積極的に移民を受け入れたのだそうです。

始まりはゆっくりでしたが、1960年代後半には英国民は移民の数があまりも多すぎると感じていた。一方で人種関係法が制定され、肌の色や人種、民族、出身国に基づいて差別を行うことは禁じられた。

移民は増え続け1970~80年代になると移民コミュニティの規模が大きくなり、移民のコントロールは難しくなる。

移民に警鐘を鳴らし反対する声は「多文化主義」のスローガンに押しつぶされ、声を上げる英国民や論者は「人種差別主義者」として攻撃された。

そのように保守派を攻撃したのは政治家であり、いわゆる博愛主義者やグローバリストであったというのです。

さて日本はと言えば、西洋の現実を見ながら、あるいは見ようともせず、結局自死に向かっているような気がします。それを望む人もいるでしょうが、私はそうならないように願う側、つまりグローバリストではなくナショナリスト・保守派です。

安倍政権にはこの点でがっかりしましたが、我が国も人手不足を理由に移民受け入れに大きく踏み出した感があります。

英国も最初は労働者不足を補うために移民を選択したのでしたが、日本はどうなっていくのでしょうか・・・。

本書を通じて西洋の現実を目の当たりにすると、目先の経済的なことに囚われて取り返しのつかないことにならないように注意しなければならないと強く思います。

ミュージカル映画「サウンドオブミュージック」をご覧になった方もいらっしゃると思います。

トラップ大佐が歌った「エーデルワイス」が思い出されます。

日本は日本のままであって欲しいですね。

Edelweiss, edelweiss, every morning you greet me.

エーデルワイス、エーデルワイス 毎朝、私を迎えてくれる。

Small and white, clean and bright, you look happy to meet me.

小さくて白く、清くて輝いていて 私に会えたあなたは幸せそう。

Blossom of snow, may you bloom and grow, bloom and growforever.

雪の花よ、花を咲かせて、育ってくれ いつまでも、花を咲かせ育ってくれ。

Edelweiss,edelweiss, bless my homeland forever.

エーデルワイス、エーデルワイス 永遠に私の祖国をお守りください。

ダグラス・マレーさんの「西洋の自死 移民・アイデンティティ・イスラム」 を紹介するために、以下に目次や目を留めた項目をコピペさせていただきます。

興味が湧いて、他も読んでみたいと思ったら、是非とも本書を手にしていただければと思います。

目次

[解説]日本の「自死」を予言する書 中野剛志

日本の「自死」

4

/移民受け入れ正当化の論理 6

/リベラリズムによる全体主義 8 /

欧州人の精神的・哲学的な「疲れ」と「罪悪感」 9

イントロダクション

「自死」の過程にある西洋文明 12

/文明ぐるみの実存的な疲弊 14

/欧州人のアイデンティティとは何か 17

/罪悪感を抱える疲弊し死にかけた文化 20

第1章 移民受け入れ論議の始まり

少数派になった「白人の英国人」 36

移民労働者を迎えることの意味 39

「血の川」演説 41

その通りには白人女性は1人しか住んでいない 44

強まる「多文化主義」スローガン 45

大きく開かれた国境 47

予測もコントロールもできない 49

第2章 いかにして我々は移民にとりつかれたのか

根を張り始めた外国人労働者 54

/懸念を表明する人々を攻撃する政治家 56

/コンセンサスからはみ出すことの代償 59

/「人種差別主義者」と批判されることを恐れて 62

/終わりのない多様性への賛美 64

/常に行われる過去の改変 65

/冷静で意図的な国家的破壊行為 67

/「ただ甘んじて受け入れろ」 70

第3章 移民大量受け入れ正当化の「言い訳」

移民大量受け入れ正当化の論理 76

/「経済成長に必要だ」という正当化 77

/「高齢化社会では受け入れるしかない」という正当化 85

/「多様性は良いものだ」という道徳・文化的な正当化 94

/「グローバル化が進む以上、移民は止められない」という正当化 103

第4章 欧州に居残る方法

ランペドゥーサ島で起こったこと 110

/「しずく」を「洪水」に変えた「アラブの春] 114

/移民の誘因になった「マーレ・ノストルム」「トリトン」作戦 117

/送還しない方が法を守り抜くより楽という現実 121

/移民ルートの模索は続く 124

第5章 水葬の墓場と化した地中海

地中海に沈む船 130

/「大胆王メルケル」のメッセージ 133

/一枚の写真が反対論を封じる 137

/島々にあふれる人 140

/どこにも行き場がない移民キャンプの「ビジター」 143

/「僕らはアフガニスタン人だ。あらゆるものを見てきたよ」 148

第6章 「多文化主義」の失敗

メルケルたちが認めた「多文化主義」の失敗 156

/欧州の「自己放棄」時代 162

/「多文化主義」から「多信仰主義」の時代へ 166

/欧州の過去を書き換える 170

/カミュの「大置換」とカール・マルテル 176

/物議と非難を招いたディストピア的な未来像 185

第7章 「多信仰主義」の時代ヘ

労働力不足と人口置き換えの議論 196

/『悪魔の詩』とスーザン・ソンタグ 203

/信仰と「コミュニテイ政治」 208

第8章 栄誉なき預言者たち

警報を感じとっていた人々 212

/宗教への懐疑に極めてナーバスになったスピノザの母国 217

/イスラム教徒によってよみがえる反ユダヤ主義 222

/オリアーナ・ファラーチの怒り 225

第9章 「早期警戒警報」を鳴らした者たちへの攻撃

飛び火する「カートゥーン・クライシス」 234

/繰り返されたテロ 238

/ホロコースト以降初の西欧から米国への「難民」 241

第10章 西洋の道徳的麻薬と化した罪悪感

罪と恥の意識と道徳的自己陶酔 248

/第二次世界大戦の償い 251

/歴史的罪悪感に苦しむ欧州人 255

/「高潔な野人」神話 259

/アメリカの「建国に伴う罪」 261

/イスラエルの「建国に伴う罪」 265

/二重基準とマゾヒストの勝利 268

第11章 見せかけの送還と国民のガス抜き

国境と国民国家は戦争の原因なのか? 278

/ハンガリーがつくった壁 283

/フランスの政治家たちの思惑 289

第12章 過激化するコミュニティと欧州の「狂気」

テロの原因を求める人々 298

/隠されてきた犯罪 300

/移民は良いものをもたらすのか? 308

/金を払って自分たちを襲わせた史上初めての社会 312

第13章 精神的・哲学的な疲れ

「欧州疲労」と実存的な疲れ 320

/基盤となる物語を失った欧州 324

/信仰に代わる「欧州の価値」はあるのか 328

/20世紀欧州の知的・政治的な汚染 333

/「脱構築」によって荒廃した思想と哲学 340

/「価値判断は誤りである」という価値判断 344

/東欧は西欧のような罪悪感を抱えていない 349

第14章 エリートと大衆の乖離

テロ事件の背後に潜むもの 356

/乖離するエリート政治家と大衆 361

/批判の矛先は自国民へ 364

/政治の失態と大衆の失態 370

第15章 バックラッシュとしての「第二の問題」攻撃

「人道主義の超大国」スウェーデンの罪悪感 376

/性的被害を隠蔽するメディア 381

/黒字国から赤字国へ 384

/彼らは本当に「極右」なのか 387

第16章 「世俗後の時代」の実存的ニヒリズム

例外だった啓蒙思想の欧州社会 396

/大きな反動を招く全欧州と米国の動向 402

/イスラム教を「発見」する若者たち 404

/啓蒙思想の申し子たちか信じた「進歩」 409

/安直な脱構築ゲームに没頭している現代の芸術 415

/「虚無主義者」ミシェル・ウエルペックの本はなぜベストセラーなのか 422

/訴訟の標的にされ、アイルランドに移住したウェルペック 424

/問題作『服従』の問いの深さと広がり 430

第17章 西洋の終わり

押しつけられた慈悲心 434

/シナゴーグに通うのを避けるユダヤ人 439

第18章 ありえたかもしれない欧州

「保守主義者」エドマンド・バークが示した可能性 448

/インクルージョン(包含)とエクスクルージョン(除外) 453

/意味が失われてしまったファシズムヘの警告 457

/宗教と哲学の間の大きな溝 463

第19章 人口学的予想が示す欧州の未来像

それはもはや欧州ではない 470

/同じイスラム教徒からの酷評 477

/人種問題をてこにした政治 480

/「特に大きな事件もなく」 482

あとがき(ペーパーバック版)

「ドント・ルック・バック・イン・アンガー」 489

/政治的な戦場としての国境 496

/誰もが認めないが、誰もが知っていること 501

/2050年、イスラム教徒人口が3倍に 508

[解説]日本の「自死」を予言する書

本書は、英国のジャーナリストであるダグラス・マレーの問題作にしてベストセラー、The Strange Death of Europe : Immigration, Identity, Islamの邦訳である。その書き出しからして衝撃的だ。

「欧州は自死を遂げつつある。少なくとも欧州の指導者たちは、自死することを決意した」

そして、恐るべきことに、この書き出しが単なる煽り文句ではなく、否定しがたい事実であることが、読むほどに明らかになってゆくのである。

欧州が自死を遂げつつあるというのは、欧州の文化が変容し、近い将来には、かつて西洋的と見なされてきた文化や価値観が失われてしまうであろうということである。つまり、我々がイメージする欧州というものが、この世からなくなってしまうというのである。

なぜ、そうなってしまうのか。それは、欧州が大量の移民を積極的かつ急激に受け入れてきたことによってである。

本書には、移民の受け入れによって、欧州の社会や文化が壊死しつつある姿が克明に描かれている。一つの偉大な文化が絶滅しつつあるその様には、身の毛がよだつ思いがするであろう。しかも恐ろしいことに、この欧州の文化的絶滅は、欧州の指導者たちの決断が招いた事態なのである。

もっとも、この移民の受け入れによる文化的な自死という戦慄すべき事態は、対岸の火事などではない。これは、日本の問題でもある。

日本の「自死」 P4

日本は、移民に対しては閉ざされた国であると考えられてきた。しかし、経済協力開発機構(OECD)加盟35力国の外国人移住者統計(2015年)によれば、日本は2015年に約39万人の移民を受け入れており、すでに世界第4位の地位を得ているのである。

さらに、2018年6月、日本政府は、2019年4月から一定の業種で外国人の単純労働者を受け入れることを決定した。その受け入れ人数は、2025年までに50万入超を想定しているという。そして、11月2日には、新たな在留資格を創設する出入国管理法改正案が閣議決定された。

ついに日本政府は、本格的な移民の受け入れへと、大きく舵を切ったのである。しかも、国民的な議論がほとんどなされぬままに、である。

皮肉なことに、本書が日本で発売されるのは、本格的な移民受け入れのための出入国管理法の改正案が臨時国会で成立した直後、すなわち、日本の指導者たちが欧州の後を追って自死を決意した直後ということになる(いずれも時期は予定)。

はなはだ遺憾ではあるが、我々日本人は、本書を「日本の自死」として読み換えなければならなくなったのである。

本書が日本人にとって必読である理由がもう一つある。それは、移民やアイデンティティという政治的に極めてセンシティブな問題を考えるにあたり、本書の著者マレーに匹敵するような優れた書き手が、残念ながら日本にはいないということである。

マレーは、保守系雑誌『スペクテイター』のアソシエート・エディターを務めていることからも分かるように、保守派のジャーナリストである。しかし、彼の筆致は、日本におけるいわゆる「保守系」の論壇誌に登場する論者たちとは、まったくもって比較にならない。

最近も、『新潮45』という雑誌にLGBTに関する下品な駄文を発表し、同誌を廃刊に追い込んだ自称「保守」の評論家がいた。陋劣な偏見への固執を「保守」と勘違いし、しかもそれを臆面もなく曝け出したために、顰蹙を買ったのである。昨今の日本では、この評論家と同様に「保守」を自称する連中が書籍やSNSを通じて、ヘイトスピーチまがいの言説を垂れ流すようになっている。

さらにややこしいことに、保守系の論者たちがこぞって支持する安倍晋三政権こそが、本格的な移民の受け入れを決定し、日本人のアイデンティティを脅かしているのである。これに対して、彼らは何の批判もしようとしない。こうなっては、日本において「保守」と呼ばれる論者に何を期待しても無駄である。

いずれにしても、すでに移民国家への道を歩み始めてしまった以上、今後、日本においても、本書に描かれているような問題が顕在化するであろう。その時、おそらく、この問題を巡る論争は決着のつかない不毛な対立となり、議論はまったく深まることなく、ただ徒に社会が分断されていくであろう。

移民受け入れ正当化の論理 P6

具体的には、こうである。

一方には、移民の流入により賃金の低下や失業を余儀なくされたり、移民の多い貧しい地域に居住せざるを得ないために治安の悪化やアイデンティティの危機に晒されたりする中低所得者層がいる。

他方には、移民という低賃金労働力の恩恵を享受しながら、自らは移民の少ない豊かで安全な地域に居住し、グローバルに活動する富裕者層や、多文化主義を理想とする知識人がいる。彼らエリート層は、移民国家化は避けられない時代の流れであると説き、それを受け入れられない人々を軽蔑する。そして、移民の受け入れに批判的な政治家や知識人に対しては、「極右」「人種差別主義者」「排外主義者」といった熔印を押して公の場から追放する。

その結果、政治や言論の場において、移民の受け入れによって苦しむ国民の声は一切代弁されず、中低所得者層の困窮は放置されたままとなる。

これは、単なる悲観的なディストピアの未来像ではない。マレーが詳細に報告するように、すでに欧州で実際に起きていることなのである。

英国の世論調査によれば、英国民の過半数が移民の受け入れに否定的である。しかし、公の場においては、一般国民の声は一切反映されず、移民の受け入れを当然視し、歓迎しさえする言説であふれている。移民の受け入れは既定路線として粛々と進んでいく。

欧州において、移民の受け入れは、次のような論理によって正当化された(第3章)。

「移民は経済成長に必要だ」「高齢化社会では移民を受け入れるしかない」「移民は文化を多様で豊かなものとする」「どっちにしても、グローバル化の時代では、移民の流入は止められないのだ」

これらの主張はいずれも、日本の移民推進論者たちにも踏襲されている。もっとも、マレーが鮮やかに論証するように、どの主張も論拠を欠いている。ところが欧州のエリートたちは、この主張のうちの一つが破綻すると、別の主張で置き換えつつ、移民の受け入れの正当化を続けてきたのである。

こうした一見もっともらしい浅はかな主張の後押しを受けて、おびただしい数の移民が欧州に流入した。その結果、欧州各地で文化的な風景が失われ、いくつかの町や都市は、まるで中東やアフリカのようになっていった。それだけではない。治安は明らかに悪化し、テロが頻発するようになったのである。

リベラリズムによる全体主義 P8

もっと深刻なのは、西洋的な価値観が侵害されたことであろう。

エリートたちは、宗教的・文化的多様性に対する寛容という、西洋的なリベラルな価値観を掲げて、移民の受け入れを正当化してきた。しかし、皮肉なことに、こうして受け入れられたイスラム系の移民の中には、非イスラム教徒あるいは女性やLGBTに対する差別意識を改めようとはしない者たちも少なくなかった。このため、移民による強姦、女子割礼、少女の人身売買といった蛮行が欧州で頻発するようになってしまったのである。

ところが、ここからが読者を最も驚愕させる点なのだが、欧州の政府機関やマスメディアは、移民による犯罪の事実を極力隠蔽しようとしたのである。それどころか、犯罪の被害者すらもが、加害者である移民を告発することをためらった。というのも、そうすることによって、人種差別主義者の熔印を押されることを恐れたからである。

そして実際に、移民による犯罪を告発した被害者に対して人種差別主義者の汚名が着せられたり、あるいは告発した被害者の方が良心の呵責を覚えたりといった、倒錯としか言いようのない現象が頻発したのである。

この異常事態は、もはや「全体主義的」と形容せざるを得ない。寛容を旨とするリベラリズムがねじれて、非リベラルな文化に対しても寛容になり、ついには、人権、法の支配、言論の自由といったリベラリズムの中核的価値観を侵害するに至ったのである。まさに、「リベラリズムの自死」と言ってよい。

この「リベラリズムの自死」あるいは「リベラリズムによる全体主義」と言うべき異様な雰囲気の中で、保守派のマレーは本書を世に問うた。移民の受け入れを徹底的に批判し、それを欧州の「自死」であると堂々断罪してみせたのである。これは、ジャーナリストとしての政治生命を賭したレジスタンスと言っても過言ではない。

それだけに、本書の構成力、論証力そして文体は見事と言うほかない。日本の自称「保守」は、マレーの爪の垢を煎じて飲むといいだろう。

少数派になった「白人の英国人」 P36

欧州で進行しつつある変化の規模と速度を理解するには、ほんの数年ほど時代をさかのぼり、現在の移民危機が発生する以前の、「正常な」移民が行われていた時期に立ち返ってみることが有効だ。また最近の混乱からは多少なりとも距離があった頃の国家について考察することも無駄ではあるまい。

2012年に英国内のイングランドとウェールズにおける最新の国勢調査の結果が発表された(調査の実施は前年)。そこには前回の国勢調査以降の10年間で、英国がどれほど変わったのかが示されていた。ここで2002年当時のある人物が、その国勢調査から見出した事実を基に、次の10年間を予測したと仮定しよう。その人物が次のように語ったとしたらどうか。「今後10年以内にこの国の首都では白人の英国人が少数派となり、イスラム教徒の人口が倍増するだろう」

こうした言説が果たしてどのように受けとめられただろうか。「心配性」「人騒がせ」といった言葉が間違いなく向けられ、果ては「人種差別主義者」や当時は新語だった「イスラモフォビア(イスラム嫌い)」のそしりを受けていた可能性も高い。いずれにせよ、そうした予測が温かく迎えられなかったことは確実だろう。疑う向きはその典型例を一つだけ思い起こしてみるとよい。2002年に『タイムズ』紙のある記者が将来の移民の動向に関して上記よりはかなりトーンを抑えた予想を書いたところ、デビッド・プランケット内相(当時)から「ファシズムすれすれ」だと糾弾されたのだ。

だがどれほど批判されたにしても、2002年にそのような分析を行った人々は完全かつ全面的に正しかった。2011年に実施され、2012年末に結果が公表された次の国勢調査によって、上記ばかりか、それを遥かに超える事実までが明らかになったのだ。イングランドとウェールズの居住者中、国外で生まれた人々の数は、直近の10年間で300万人近く増えていた。またロンドンの住民の中で、自らを「白人の英国人」と回答した人々はわずか44.9%だった。さらにイングランドとウェールズに住む人々のうちの300万人近くは、英語を主たる言語とする成人が1人もいない家庭に属していた。

これらは歴史的に見ても、一国の人種構成として極めて大きな変化ではある。英国ではしかし、宗教から見た人口構成に関しても同じように特筆すべき変化が起きていた。たとえば同年の国勢調査では、キリスト教を除くほとんどすべての宗教で信者数が増えていることが明らかになっている。昔ながらの英国の国民的宗教だけが唯一、急激に衰退しているのだ。

前回の国勢調査以降、自分はキリスト教徒であると回答した住民の割合は72%から59%に低下した。イングランドとウェールズに往むキリスト教徒の実数は400万人以上も減少し、3700万人から3300万人へと落ち込んだ。

キリスト教の信者数が激減する ―― そして今後も減り続けるだろうと予想される ―― 一方で、イスラム教の信者数は、移民の大量流入の影響もあって2倍近くに増えていた。2001年から2011年の間に、イングランドとウェールズに住むイスラム教徒の数は150万人から270万人に増加している。しかもこれは公式な数値に過ぎず、不法移民も含めればその数はもっとずっと多くなるはずだ。英国に不法入国した ―― つまりは国勢調査に回答する可能性の低い ―― 人々は、少なくとも100万人はいると考えられる。また、最も急速にイスラム教徒数が増えた二つの自治区(10年間で20%以上の増加)は、そもそも英国きってのイスラム人口を抱えていたところだった(ロンドンのタワーハムレッツ区とニューハム区)。両区が属しているのは国勢調査に回答しない住民が英国内でも最も多い地域で、およそ5世帯に1世帯が未回答だ。これらすべてが示唆しているのは、ただでさえ目をむくような国勢調査の結果すら、実際の数字を大幅に下回っているだろうということである。それでもなお、そこから見えてきたものは衝撃的だった。

だが、1年かけても分析しきれないほどの内容だったにもかかわらず、国勢調査の話題は ―― 一過性のニュースが総じてそうであるように ―― 2日もすると忘れられた。問題は、これが一過性の話題などではなかったことだ。それは英国の直近の過去と、直面する現在を説明するものであり、また避けがたい未来を垣間見せるものでもあった。

その国勢調査結果を分析すれば、どうにも動かしようのない一つの結論が見えてくる。すなわち大量移民は英国をまったく違うものに変えつつあるということだ(実際、すでに変えた)。2011年の英国は、もはや何世紀にもわたって続いてきた英国とはまるで異なる場所になっていたのだ。しかし、たとえばロンドンの33区中23区で今や「白人の英国人」が少数派になっているといった事実に対しては、国勢調査結果それ自体と同様に前向きな反応が寄せられた。英国の国家統計局(ONS)のあるスポークスマンは、この調査結果を大いなる「多様性」の表れだと歓迎している。

一方、政界とメディアの反応は、驚いたことにたった一つのトーンに凝縮されていた。主要な政党の政治家は皆、同年の国勢調査結果に対し、等しく祝福を送ったものだ。それは何年も前から変わらぬ風潮だった。2007年には当時のロンドン市長のケン・リビングストンが、ロンドンで働く人々の35%が外国生まれであるという事実を誇らしげに語っている。残る問題は、そこに最適な限度があるのかという点だった。ここ何年もの間、英国の変化に対して期待と楽観以外の感情を示すのは不適切であるかのような雰囲気があった。それを下支えするために、これは別に目新しい現象ではないのだという弁明がなされてきた。

根を張り始めた外国人労働者 P54

細かな差異はあるにせよ、この数十年の間に西欧のあらゆる国でほとんど同じことが起こってきた。第二次世界大戦後、それぞれの国が外国人労働者の入国を許し、後には奨励するようになったのだ。1950年代から60年代にかけて西ドイツ、スウェーデン、オランダ、ベルギーなどの国々が、労働力の需給ギャップを埋めるためにこぞって「ゲストワーカー」のスキームを導入した。ドイツ語で言うなら「ガストアルバイター」だ。このスキームを利用して、欧州各国に同じような国々から人々が渡航した。

ドイツでは主としてトルコから労働者が流入した。1961年に両国間で関係する合意が結ばれたあと、数が大きく膨れあがったのだ。オランダとベルギーにはトルコからだけでなく、かつて植民地にしていた北アフリカなどの国々からもやって来た。こうした労働者の流人は、部分的には人手不足(とりわけ工業セクターの未熟練労働者のそれ)を補うためのものではあったが、他方では植民地解放の結果でもあった。

19世紀にフランスは北アフリカに進出し、その一部を植民地化した。英国はインド亜大陸を手に入れた。植民地が解放されたあと、それらの元市民(アルジェリア人ならフランス市民ということになる)は、程度の差こそあれ、何らかの借りを返してもらえると感じたのだ。あるいは少なくともゲストワーカーのスキームにおいて優先権を与えられるだろうと。

「帝国の逆襲」という言葉には、そうした旧植民地の人々が逆進出してくるのは20世紀においては避けられないことであり、また公正でさえあったかもしれないという考え方が表れている。もちろん彼らは征服者ではなく、市民としてやって来たわけではあるが。

欧州の各国政府は英国政府とまったく同じ思い違いに苦しんだ。その最たるものは、初期のゲストワーカーが仕事の終了とともに帰国し、彼らの存在が一時的な現象に終わるものと思い込んだことだ。

欧州中の政府が驚いたことに、そうした労働者の大半は入国した国に根を下ろすことになった。そして家族を呼びよせようとした。家族には支援が必要であり、子どもたちは学校に行く必要があった。いったんそうした根が張られれば、引き抜かれる可能性は薄くなる。それにたとえ望郷の念が強くとも、いったん西洋の生活水準を享受した外国人労働者たちは、出身国に帰るより滞在し続けるケースの方が多かった。

それまでにも欧州は必要に応じて国境を開放していたが、どうも自分たちが ―― 国力の衰えた状況にあってさえ ―― 世界の多くの国々から見れば大いに魅力的であることを少しもわかっていなかったようだ。

ゲストワーカーの取り決めが終了しても(たとえばドイツとトルコの合意は1973年に終了)依然として移民は続いた。当初はゲストワーカーだった労働者は、渡航した国の一部になった。市民権を得た者もいれば、二重国籍を取得した者もいる。このプロセスの始まりから50年を経ずして、ドイツには少なくとも400万人のトルコ出身者がいた(2010年時点)。

一部の国々、特にフランスはこれとは微妙に異なるアプローチをとった。たとえばフランスが、アルジェリアからの移民に門戸を開放した際には、シャルル・ド・ゴールが1958年6月4日にアルジェリアで表明した、次のような考え方にならった。「アルジェリアの全土にはただ1種類の居住者しかいない。同じ権利と同じ義務を持つ、完全なるフランス人がいるのみだ」

それでも北アフリカからフランスヘの移民が本格化し始めると、そのド・ゴールさえもが内々にこう漏らしている。人種の異なる人々がフランス国内の「ごく少数派」にとどまる限りにおいてのみ、フランスは彼らに門戸を開けるのだと。ド・ゴールの親しい友人たちによれば、フランスが背景の異なる何百万人もの移民を同化させられるかどうかについて、彼自身は何の確信も持っていなかったという。

懸念を表明する人々を攻撃する政治家 P56

だが欧州各国は、いくつかの差異はあったにせよ、戦後の移民問題に関してよく似た体験をした。短期的な政策を通じて、考えうる限りで最も長期に及ぶ波紋を広げてしまったのだ。どの国も気がつけば遅れを取り返すことに汲々としていた。その場に応じて主要な政策決定を行わなければならなかった結果である。

どの国でも議論は10年単位で同じように変遷していった。1950年代の予測が間違いだったと判明したように、その後の数十年の予測も間違いだったのだ。来ると予想された人数と実際に来た人数の間には、どの国でも常に開きがあった。政府の統計が語る物語と、欧州の大衆の目に映る物語は別物だった。

市民の懸念に応える形で、左右両派の政府や主要政党が移民の制限を主張した。時にはこの問題に対する強硬さを互いに競い合う様相にもなった。だが歳月を経るにつれて、これは単なる選挙用のポーズなのかもしれないと思われ始めた。大衆の意見と政治的現実とのギャップは、意志の欠如や大衆への無頓着とは別の要因から生じているように見えてきたのだ。何も手が打たれなかったのは、おそらく実権を持つ人々の誰ひとりとして何か手が打てるとは信じていなかったからだった。それが政治の真実であるならば、決してロにされるはずがない。そんな土台に立脚したら、誰も当選できなくなっただろう。そのため欧州の全土で、政治家たちが達成できるはずもないとわかっていることを話したり、約束したりする伝統が生み出されたのだ。

おそらくはそれが理由なのだろう、政治家たちは進展する現実への対応策として、まずは懸念を表明する人々に攻撃の矛先を向けるようになった。たとえその懸念が一般大衆の意見を反映していたとしてもだ。政治家とメディアは懸念を解消するかわりに、市民に非難を投げ返した。単に「人種差別だ、偏狭だ」とそしるだけではなく、様々な逃げを打って行動を回避したのだ。これらの行動は、英国の2011年の国勢調査のあとにも確認できた。国民に対して「ただこれを乗り越えるべき」だと要求したのもその一環だった。

当時ロンドン市長だった保守党のボリス・ジョンソンは、国勢調査の結果を受けて「移民問題をくよくよ考えるのはやめて、統合の種をまこう」と題するコラムを執筆し、その中でこう述べている。「ダムの決壊を嘆くのはよそう。それは起こってしまったのだ。同化のプロセスをできるだけ陽気なものにする以外に、今できることは何もない」

左派系のシンクタンク「ブリティツシュ・フューチャー」のサンダー・カトワラは、似たようなトーンで国勢調査に反応した。「こうなることを望むか望まないかという問いは、言外に選択肢があること、『多様性など持たずにおこう』と言えることを示唆している」と。しかしそれは不可能だと、彼は強調する。「これが我々なのだ。なるべくしてこうなった」

もしかしたら2人とも正しく、現状を検分した政治家なら誰もが言うようなことを言っただけなのかもしれない。しかし彼らの指摘にはどこか冷ややかなトーンがある。とりわけ「ただ乗り越えること」を望まない人々、社会の変容を嫌い、それを求めることなどなかった人々がどこかにいるかもしれないという感覚が、まるで抜け落ちている。

ジョンソンもカトワラもとんと気がついていないようだが、すべての主要政党が長年にわたって大衆の意見とはまるで食い違う決定を下してきたことに、一定の怒りを抱えている人々も存在するのだ。少なくとも2人は、自分たちの言説に深刻な政治的権利の剥奪に類するものが存在することを、考えてもみなかったようである。私がこんなことを言うのは、単に彼らの言葉が現在進行中の物語を無理矢理終わらせるようなものであったからばかりではない。その語調が、多数派の有権者というより、何かの報復を求める少数派に向けるようなものだったからだ。

移民大量受け入れ正当化の論理 P76

20世紀後半から21世紀前半を通じて、欧州の各国政府は国民の承認を得ることなく大量移民政策を進めた。だがそのような大きな社会変革を、問題を軽減するための議論を重ねることなく、その社会の意思に反して強制することはできない。欧州人がこの間に聞かされた主張は、道徳的なものから技術的なものまで多岐にわたる。それらはまた必要性や政治の風向きに応じても変化した。しばしば持ち出されたのは、たとえば次のような主張だ。「大規模な移民は我々の国々の経済を利する」「“高齢化する社会”では移民を増やすことが必要だ」「いずれにせよ移民は我々の社会をより文化的で、興味深いものにする」「たとえ上記がすべて誤りでも、グローバル化か進む限り、大量移民は止められない」

こうした弁明は互いに絡み合い、置き換え可能になっていきがちだ。そのため一つが破綻しても、常に別のものが取って代わる。経済的な議論から始まるケースがしばしばだが、道徳的な議論から始まることもある。仮に大量移民があなたをより豊かな人間にしなかったとしても、その時にはより良い人間にするだろうと。あるいは大量移民が貴国をより良い国にしなかったとしても、少なくともより豊かな国にするだろうと。

時を経るうちに、これらの議論のそれぞれを論拠に自らの正しさを証明しようとする人々が分派を作っていった。どのケースでも理由付けは何らかのできごとが起きたあとになされる。そのため、いずれにせよ発生していたであろうできごとの正当化が図られたという印象が残る。

飛び火する「カートゥーン・クライシス」 P234

他にも警報は欧州各地で響き渡っていた。2000年代前半にオランダとノルウェーに滞在したゲイの米国人作家ブルース・バウアーは、アムステルダムをはじめとする欧州きってのリベラルな都市で、知り合いのゲイの男性がイスラム教徒に殴られる事例が増えていることに不安を募らせ始めた。バウアーが1990年代に母国を離れた一因は、ゲイの権利擁護運動に強く反対するキリスト教の聖職者が影響力を増したように思えたためだった。

欧州に渡ったバウアーは、慣れ親しんだキリスト教とは別の宗教に、異なるタイプの聖職者がいることに気づき始める。彼らは単に同性愛者の結婚は許されるべきではないと考えていただけではなく、同性愛者は高層ビルから投げ落とされるべきだと考えていた。ピム・フォルトゥインと同様、バウアーも疑問を持ち始めた。なぜ自らのリベラルさを誇りとする社会が、ゲイを守ることよりも、イスラム教徒を怒らせないことに腐心しているように見えるのだろうかと。

イスラム教の同性愛嫌悪については、大手のメディアはもちろん、ゲイ専門のメディアでも、従来ほとんど伝えられることがなかった。それがわずかに公になり始めていた。ただ、カトリックやその他のキリスト教会を強く非難してきたゲイの権利擁護運動のグループも、より先鋭的なこの問題からは距離を置きたがり、それどころか事実を指摘したバウアーのような人々を攻撃したがっているようにさえ見えた。

バウアーが2冊の本と数多くの記事で光を当てようとしたのは、リベラルなはずの社会が、単に移民コミュニティのことだからという理由で、彼らの頑迷さに口を閉ざしてしまうことの奇妙さだ。バウアーが示すとおり、ゲイとイスラム教徒にはどちらにも被害者としてのストーリーが存在するように見えたが、そのストーリーの中で前者は後者からも被害を受けていた。

早期警戒警報を鳴らした者のご多分に漏れず、バウアーも少なからぬ中傷を受けた。それもしばしば、彼の警告を気に留めるべきリベラルなゲイ専門のメディアなどによってだ。彼もまた「伝令は撃ち殺されないまでも、別の手段で口を塞がれる」という事実の一例だった。だが21世紀の最初の10年間を通じ、神への冒涜や言論の自由についての早期警戒警報は、ついに最前線にも響きわたるようになった。

大部数のデンマーク祇『ユランズ・ポステン』にイスラム教の預言者の戯画が掲載されたことは、その時代の一つの発火点を示すものだった。この「カートゥーン・クライシス(戯画危機)」もまた、16年前のラシュディ事件と同様、大量移民によってもたらされる問題が欧州人を驚かせ続けるのだということの例証だった。もし1990年代のデンマーク人が、次の10年間にこの国が最も注目されることになる話題は「カートゥーン・クライシス」(人々は次第にこの言葉を真顔で口にするようになっていった)だろうなどと言おうものなら、聞き手はその人物の正気を疑ったことだろう。

だがその「危機」は2005年に幕を開けた。きっかけは『ユランズ・ポステン』のある幹部が、デンマークの児童書出版社の悩みを知ったことだった。世界の宗教を取りあげた児童書シリーズを刊行中だったその出版社は、シリーズ中のある一巻に挿絵を描こうとする漫画家を見つけられずにいた。

『ユランズ』紙はこの自由な社会にそんなタブーが存在するものなのかと驚愕し、タブーを破ることが可能かを試した。

タブーを破れることは示せたが、その代償は大きかった。イスラム教国での暴動や大使館焼き討ちを招いただけでなく、欧州各地でイスラム教徒による抗議活動が起こった。ロンドンのデンマーク大使館の外では、デモ隊が「自由など地獄へ落ちろ」「7/7が来るぞ(訳注:この年の7月7日にロンドン同時爆破テロが起こっていた)」「イスラム教を侮辱する者たちの首をはねろ」などのメッセージを掲げた。

デンマークの漫画家クルト・ヴェスタゴーも何度か命を狙われ、2010年の元日にはアフリカの過激派組織「アル・シャバブ」で訓練を受けたイスラム教徒に自宅に侵入されている。斧を携えた賊は、彼の斬首を狙っていた。自宅にセーフルーム(侵入者から身を隠し、閉じこもるための部屋)を設置していなかったら、ヴェスタゴーは助からなかっただろう。

これがすぐに欧州の新たな標準になった。デンマークの事件後、欧州各地で「カートゥーン・クライシス」が勃発し始めた。

2006年、ノルウェーのキリスト教系新聞『マガジネット』がデンマーク紙の戯画を転載し、読者に事の次第を伝えることにした。ノルウェーの首相イェンス・ストルテンペルグは、同紙の編集責任者のヴェービョーン・セルベックを批判し、さらに訴追するとの脅しをかけた。ダマスカスのノルウェー大使館が焼き討ちされると、首相はセルベックにも連帯責任があると主張している。他の政治家や文化人も同紙の「挑発」と敬意の欠如をこぞって非難した。セルベックは身を隠し、警察の保護を受けるしかなかった。

翌年、「カートゥーン・クライシス」はスウェーデンに飛び火した。アーティストのラース・ヴィルクスが預言者ムハンマドの絵を描き、身を隠さなければならなくなったのだ。『ユランズ・ポステン』に寄稿した漫画家たちと同様、彼もその後の数年間に何度か命を狙われている。

2011年にはフランスの風刺雑誌『シャルリー・エブド』(『ユランズ』紙の戯画を転載した数少ない出版物の一つ)のパリの社屋が火炎瓶で攻撃された。

2013年にはイスラム教の批判者として知られるデンマークのジャーナリスト兼歴史家のラース・ヘデゴーが、銃を持って訪ねてきた男に頭を2度撃たれた。70歳のヘデゴーが死なずに済んだのは、暗殺者の銃が2発めに弾詰まりを起こしたためだった。ヘデゴーがどうにか相手を殴りつけると、暗殺者は走り去り、トルコに身を隠した。

これらは2005年以降に発生した襲撃事件のほんの一例だ。その後もさらに多くの事件が続いている。2015年1月7日には暗殺者が『シャルリー・エブド』のパリの本社に踏み込み、政府から派遣された警備要員を殺したうえで、職場にいた編集チームの大半を殺戮した。同誌の編集者たちはイスラム教の預言者の戯画を掲載したことで長年、命を狙われていただけではなく、フランスのイスラム教団体から法廷闘争に引きずり出されてもいた。

シャルリー・エブド事件の翌月の2月15日には、前述のラース・ヴィルクスを支援するためにコペンハーゲンで聞かれていた会合が、デンマーク生まれの22歳の銃撃犯に襲撃された。前月のパリでの攻撃と同様に、大量殺人は漫画家のオフィスで始まり、ユダヤ教の関連施設で終わっている。パリではユダヤ教徒の食品を扱うスーパーマーケットで、コペンハーゲンではシナゴーグで。

罪と恥の意識と道徳的自己陶酔 P248

2015年9月の初めに3歳のシリア人少年、アイラン・クルディの遺体がトルコの浜辺に打ち上げられた時、欧州での反応はほぼ一致していた。いくつかの新聞が見出しに掲げたとおり、「欧州の恥」と見られたのだ。クルディ一家はカナダにいる親族のもとに向かおうとしていたものの、ビザの申請を却下されていた。そのことが知れわたると、少年の死は北米の問題になった。カナダの担当閣僚は事態に対処するため、翌月の総選挙に向けた自身の選挙運動を一時休止した。スティーブン・ハーパー政権の政敵たちは、この「3歳児の命を救い損ねた失政」に大いに乗じた。ハーバー政権は続く選挙で敗北を喫している。

この漠然とした罪と恥の意識は欧州と北米の全域に広かった。クルディ一家やその後に続くすべての家族のために何をなしえたかという実際的な疑問は、すべて脇に押しやられた。ほとばしる罪悪感がいくつかの重要な事実を見失わせる。中でも注目すべきは、クルディ一家が特に危険のない国(トルコ)から船出したという事実だった。父親は働き口も得ていたその国を出て、家族を欧州に連れて行くことを選んだのだ。幼い息子の遺体は欧州の海岸ではなく、トルコの海岸に打ち上げられた。悲劇を悼むトルコのメディアもいくつかあったが、西洋の政治家やメディアが浸り込んでいるような自省や自責の念とは、現地はまったく無縁だった。

アラブやイスラム世界の一部はこの悲劇を心にとどめたが、西洋と違って、それが何らかの政策課題に結びつくことはなかった。実際、この悲劇は欧州と中東の反応のみならず、欧州と中東の難民に対する意識の違いを大きく浮き彫りにした。レバノンやヨルダンやトルコは隣接するシリアやイラクでの戦争が生み出した難民を大勢受け入れ、それと引き替えに国際社会から少なからぬ財政支援を与えられている。だがそうした人道上の危機に対する中東全般の態度は ―― ましてアフリカや極東での数多くの人道的・経済的危機に対する態度は ―― 欧州の政府やメディアのそれとは対極なのだ。欧州各国が3歳児の溺死に良心を痛める一方、その少年を生み出したアラブ世界や、より広範な「ウンマ(イスラム共同体)」は、驚くほど平静を保ったままだった。

たとえばクウェート、バーレーン、カタール、アラブ首長国連邦(UAE)、サウジアラビア、オマー

ンからなるペルシャ湾岸6カ国は、2016年までにただの1人もシリア難民を受け入れていない。エリトリア、ナイジェリア、バングラデシュ、パキスタンからの難民に対する態度も、それと同じくらい寛大さを欠いていた。

アイラン・クルディが命を落とす数カ月前に、クウェートの高官のファハド・アル=シャラミがニュース専門チャンネル「フランス24」のインタビューに応じ、なぜ湾岸諸国がシリア難民さえ受け入れようとしないのかを説明している。「クウェートと湾岸諸国は物価が高く、難民向きではない。労働者向きだ。交通機関の運賃も高い。クウェートの生活費は高額だが、レバノンやトルコの生活費はおそらくもっと安いだろう。だから(そうした国に滞在させるべく)難民に金を払う方がずっと楽なのだ。結局のところ、人は異なる環境、異なる場所から来た他者を受け入れることはできない。彼らは心理的な問題やトラウマに苦しんでいる人々だ」。その彼らを単純に湾岸の社会に置くことはできないと、彼は釈明した。

このような態度は驚くに値しない。アル=シャラミは膨大な数の難民を受け入れた時に起こる問題から、自分たちの社会を守ろうとしていただけなのだ。奇妙なのは湾岸諸国や他の社会が壊れやすく、欧州は無限に柔軟であるという見解に、欧州が無条件に同意していることだ。アイラン・クルディの死をトルコやオマーンのせいにする者は、欧州には誰もいなかった。

スペインのマリアーノ・ラホイ首相は地中海で別の移民船が沈んだのを受け、「この悲劇的な状況を止めることができなければ、欧州の威信が損なわれかねない」と述べている。しかしアラブやアフリカの威信がかかっていると主張する人々はほとんどいなかった。

実際、難民危機のうちのシリアに関わる部分だけを見ても、直接内戦に関与していたイラン、サウジアラビア、カタール、ロシアなどの国々に、紛争による人的コストの責任を負わせようとする人々は皆無に近かった。イランに難民受け入れを求める声が欧州の広い範囲で聞かれることもなければ、カタールに然るべき割合の難民を受け入れるよう迫る動きも見られなかった。

このような失敗の底流には数多くの政治的・戦略的な思惑かある。だが同時に、それらすべてに勝る道徳的自己陶酔も存在する。この道徳的自己陶酔は難民危機に件って発生したものではなかった。むしろ現代の欧州のあらゆる面に潜在している主題の一つなのだ。その正体は独自かつ持続的な、最終的には致命的なものにもなりかねない自責の感覚、もしくは自責への妄念である。

第二次世界大戦の償い P251

2015年4月、また1隻の移民船が地中海で沈んだのを受け、スウェーデン出身の欧州議会議員セシリア・ヴィクストレムは、移民に欧州への「合法的かつ安全」なルートを与えようという運動を一段とステップアップさせた。そうすることを怠れば、将来の世代からホロコーストになぞらえられるだろうと主張したのだ。

「私の子どもや孫たちは、なぜ何千人も死んでいることがわかっていながら、ISISやエリトリアでの暴力から逃れた人々を助けるためにより多くのことがなされなかったのかと尋ねると思います。人々は『わかっていたなら、なぜ何とかしなかったのか?』と、戦後にしたのと同じ質問をすることでしょう。私たちは、スウェーデンの鉄道を使ってユダヤ人をナチスの死のキャンプに送ることを許してしまいました。今日の世界には、第二次世界大戦中や戦後を上回る数の難民がいます。今この瞬間にも世界は燃えており、私たちはそれに対処する必要があるのです」

ドイツの政治家たちはこれほどはっきり物を言う必要はなかった。2015年8月31日のあの重大発表の中で、アングラ・メルケルが「世界はドイツを希望と機会の国と見ています。常にそうだったわけではありませんでした」と語った時、聴衆は皆、それが何を指すのかを正確にわかっていたからだ。

その言葉は彼らの心に響き、意味あるものだと感じさせた。

8月後半のあの重要な日々に、ドイツ東部の町ハイデナウでは難民センターの外で抗議活動が続き、移民関連施設が放火された。町を訪ねたメルケル首相は、群衆から激しいブーイングと野次を浴びせられた。

一方、その光景に嫌悪感を抱き、ドイツの別の面を見せようと進んで行動する国民もいた。9月に入ると、何十万人もの移民が南欧からセルビア、ハンガリー、オーストリアを経て、ドイツに入国した。

すると一部の国民は、首相の門戸開放が生んだ課題にさっそく取り組んだ。国境で、あるいはミュンヘンやフランクフルトの鉄道駅で、集まった何百人ものドイツ人が、到着する移民を温かく迎えたのだ。

その映像は世界を駆けめぐった。そこには単に到着した移民に手を貸そうとするのみならず、移民たちのために歓迎パーティー然としたものを開いているドイツ入の集団がいた。少なくとも一つの大陸を踏破してきた移民たちは、ある者は呆然としながら、またある者は喜び勇んでドイツ人たちの間に足を踏みいれ、喝采と歓呼に包まれた。歓迎団は「ようこそ」「難民を愛してる」などと書かれた風船や横断幕を振った。

列車が駅に入り、移民たちが下車し、群衆に分け入ると、地元の住民は口笛やハイタッチで迎えた。居並ぶボランティアが食べ物や贈り物を手渡す。中には子ども向けのお菓子やテディベアもある。

それは単にドイツ人が好んで実行していると話す「ヴィルコメンスクルトゥーア(歓迎文化)」の表現ではなかった。移民たちはただ歓迎されていただけではなく、祝福されていたのだ。まるで優勝して町に帰ってきた地元のサッカーチームか、戦地から凱旋した英雄たちのように。歓迎を受けた移民たちの中には一緒になって高揚し、“儀仗隊”の間を抜けながら両手を突きあげたり、拳で空を叩いたりする者たちもいた。

この精神に感化されたのはドイツ人だけではなかった。欧州各地から集まった人々がこの活動に参加し、至るところで歴史上のできごととよく似た行動を行った。英国出身の2人組の学生は、車でオーストリアとハンガリーの国境まで赴き、移民たちをミュンヘンヘと移送した。メディアのインタビューを受け、片方の学生はこう話した。

「僕らがここに来たのは、1940年代の思潮を思わせる光景をテレビで見たからです。ここで行われていることは地下鉄道(ユダヤ人の逃亡を助けた秘密組織)のような歴史上のできごとを強くしのばせました。当時だったら何をしたかと自分に問いたい。そして手を貸しただろうと答えたい。だから今日、僕らはここにいるんです」

歴史上のできごととの相似が見られたのはドイツ周辺に限った話ではなかった。欧州全域で第二次世界大戦時とよく似たできごとが起こっていた。デンマークでは、すでに移民たちが検問のないエーレスンド橋を列車で渡り、スウェーデンヘと移動していた。入国審査は不要だったので、パスポートは必要なかった。しかしそれだけでは不十分だと感じた人々もいた。

大戦中にナチスがデンマーク国内のユダヤ人の移送を命じた時、デンマークのレジスタンスは勇敢にも同国にいた8000人強のユダヤ人のほぼ全員を、夜陰に紛れ、海路で中立国スウェーデンに逃がしたことで知られている。そこで2015年9月、24歳の政治家アニカ・ホルム・ニールセンは自分のヨットに移民たちを乗せ、コペンハーゲンからスウェーデンのマルメまでの8キロほどの距離を運んだ。ドイツから北上してきたアブドゥルという男性も、コペンハーゲンの中央駅で彼女と出会い、波立つ海を運ばれている。1943年のレジスタンスになぞらえずにはいられない行動だ。ニールセン自身はこれが「象徴的」な行為であったことを否定し、単に「一番安全なこと」に思えたのだと主張する。

アブドゥルが他のみんなと同じように単純にマルメ行きの列車に乗っていれば、彼のスウェーデンヘの旅はもっと安全で、早く、快適だったことだろう。だが、それはさておき2015年9月のこうした“ジェスチャー”は、ドイツの鉄道駅で歓迎パーティーを催した人々が率直に語った物語とよくなじんだ。つまり、これは1930~40年代に起こったことに対するある意味での償いだったのである。

ほとんどヒステリックと言ってもいいような群衆の行動からは、単なる安心感だけでなく、恍惚感がうかがえた。その場にはドイツから出ていく人々ではなく、入ってくる人々がいた。ドイツはもはや、命の危険を感じて人々が逃げ去っていく国ではなく、戦争や迫害にさらされた人々が逃げ込んでくる国になったのだ。

もちろん、そこにはいくつかの非常に深刻な問題があった。2015年の移民をナチス統治下のユダヤ人になぞらえるのは、いくつかの点て無理があった。第一に、ヒトラーから逃れたユダヤ人たちは、他のどの国でもいいからとにかく住みたいと願っていた。一方、2015年の移民はドイツに着く前にたくさんの国々を ―― 欧州の国も含めて ―― 通過していた。

第二に、大勢のシリア移民らが命を守るために逃げてきていたのは確かだが、経済移民を含むすべての移民を1930年代のユダヤ人と同一視したのでは、ヒトラーのドイツから追放された人々の苦しみを軽く見ることになるだろう。そればかりか、欧州には来たがる人々をすべて受け入れるほかに選択肢はないということになる。そうしなければナチスになってしまうのだから。

新たな移民を歓迎するためにそれぞれの国の街頭や駅に集まった人々は、それを知っていようがいまいが、遥かに大きな歴史的プロセスに参加していた。こうした情緒的な行為にさえも、戦後の他の移民論議と同様、必要とあらば理性のバラストが付加された。テレビニュースのインタビューを受けた人々の一部は、人口減と労働力不足が進むドイツにとって、数十万人の移民を受け入れるのは「理にかなったこと」だと説明した。

だが、そうした解釈は二次的なものだったように思える。それらはすでに下されていた決断を支持するための説明に過ぎなかった。一部の国民及び彼らが選んだ政治家たちが最初に直観したのは、より意味深なことだった。それは多くの欧州人がその背に感じている歴史的重荷の、最も新しくてよく目立つ表現に過ぎなかった。

歴史的罪悪感に苦しむ欧州人 P255

原罪を背負 原罪を背負って生まれてきたと感じているのは現代の欧州人だけではないかもしれない。しかし欧州人は明らかにそのことで最も苦しんでいるように見える。今日の欧州人は ―― 他人がそのことを持ち出すずっと前から ―― 自分たちが特定の歴史的罪悪感を背負うべきだと感じている。そこには戦争、とりわけホロコーストの罪悪感だけでなく、過去にかかわるあらゆる領域の罪悪感が含まれる。たとえば消えやらぬ植民地主義や人種差別主義の罪悪感などだ。それらすべてが一体となって大変な重荷となっているわけだが、もはやそれぱ欧州人が単独で背負うことを求められるものではなくなった。ここ数十年、一群の目立って均質的な国々もまた、現代の欧州を苦しめてきた「歴史からの恐喝」を引き受けているからだ。目を引くのは、同じ罪に苦しむそれらの他大陸の国々が、すべて欧州の手で創建され

ているということである。そのために欧州の汚点が世界中にばらまかれているという印象になってしまう。

現代の欧州人にとって、植民地主義は中程度の罪の一つに過ぎない。だがオーストラリア人にとって、植民地主義は建国以来の原罪になっている。欧州諸国のように富を求めて他国を略奪したから非難されているのではない。自国を略奪しているから、そして今もその国土で植民地主義的なプロジェクトを進めているから非難されているのである。

オーストラリアの植民地主義は自国で始まったと言われる。今日のオーストラリアの学童は、「現在の美点がどうあろうと、この国は大量虐殺と盗みのうえに建国された」と教えられるのだ。その元々の植民者が欧州の白人だったという事実のために、彼らの行為は「黒っぽい肌の人々が別の黒っぽい肌の人々の土地を奪った」という(やはり聞き慣れた)話とは比べ物にならないほどの悪行になっている。

あるグループが別のグループを征服し、勝者が敗者を虐げた。そんな話は地球上のたいていの国にあるものだ。だがオーストラリアでは、この数十年の間にアボリジニらの「最初の人々」に対する歴史的な扱いが、公的な議論における中心的なテーマヘと移行した。それはこの国の最深部にある、「建国に伴う罪」なのだ。奇妙なことにこの自責の物語は、実際にはオーストラリア社会から望まれ、歓迎されているようにも思える。

人々が真に望んでいるものは、次第に事実が“インフレ”を起こすのが常だ。宣教師と役人がアボリジニの子どもたち(いわゆる「盗まれた世代」)を親から引き離したオーストラリアの政策は、ある種の大量虐殺と見なされるようにさえなった。一般向けの様々な本や映画、政府の調査で取りあげられ、首相以下の政治家たちは謝罪を繰り返した。

反駁は難しかった。過激な主張が歓迎される一方で、それに対する反論は犯罪者側による否認と人種差別主義の証拠としてしか受け取られなかったからだ。結果的に今日のオーストラリアで争点として残されたのは、アボリジニのコミュニティが受けたこの歴史的な被害に対し、どの程度の補償を行うべきかという一点になったように見える。この根深い罪悪感が積み重なった結果、世界から見たオーストラリアの印象及び、同国内での自国のイメージに明確な変化が表れた。陽光あふれる楽観的な場所から、吐き気を催すような過去を持つ暗い印象の国へと変わったのだ。

近年、その思潮は「手の海」のような大衆行動の中に表現されている。これは何十万人もの市民がスポンサーとなり、アボリジニ風の色彩をしたプラスチック製の手にサインをして、国会議事堂などの公共施設の前庭に設置するというものだ。「盗まれた世代」への謝罪の言葉を国民が寄せ書きする「謝罪の本」の活動にも数千人が参加してきた。1998年以降は年に1度の「謝罪の日」も設けられている。

当然ながら、すべての原罪がそうであるように、オーストラリア人が謝罪し続けているこの罪も正されることは不可能だろう。確かに現在オーストラリアに住む人々の多くは欧州などからの入植者の子孫であるかもしれないが、彼ら自身はいかなる土地も奪っておらず、いかなる世代も盗んでいない。たとえ土地を受け継いだにせよ、そのために他人を抑圧したり強奪したりはしなかった。

それにアボリジニの経済的機会や雇用機会は他のオーストラリア人に比べて依然として大きく遅れているかもしれないが、そのことから浮かびあがるのは解けない謎だ。現在もこれまでも、アボリジニに対する政策を正そうと望む人々は、先住民のライフスタイルをいかに「保存」するかという難題を解決できていないのだ。他の国民と同様のライフスタイルを享受するよう、アボリジニに奨励したり強制したりすれば、その過程で彼らの文化を消し去ることになるだろう。

自己批判の流行はもはやオーストラリアだけのものではなくなった。実際、ケビン・ラッド首相が2008年にオーストラリア先住民への謝罪を行ったのは、カナダのスティーブン・ハーパー首相が自国の先住民に対して同様の謝罪を行った数カ月後のことだった。どちらの謝罪も痛ましい歴史上の一時期に対する政治家らしい償いの表明として、広く歓迎されている。異議を唱える声はほとんど聞かれず、歴史的な記録さえもがしばらくの間、公正に評価されえなくなった感があった。

カナダでは、オーストラリアやその他すべての同種の例と同様、謝罪の対象となった犯罪の規模を大げさに言うことが、ある種のサービスになっていた。実際の犯罪で実際の法廷に立つ人間が、本当はもっと悪いことをしたのだなどと自慢したら、裁判を受けるのに不適格だと見なされるだろう。ところが自分が被告席に着くわけでも有罪を自覚しているわけでもなく、単に死んだ祖先を代弁しているだけの人間は、おそらく話を誇張しがちになるのだ。

現代の政治家にとって、そうした謝罪を表明することには政治的な意味しかない。そして罪が重く、非道さの度合いが大きいほど、謝罪は重みを増し、遺憾の意を表すことの潜在的な政治的利得は大きくなる。政治指導者たちはそうした発言を通じて、自らは汚点にかかわることなく度量の大きさを示せるわけだ。謝罪を行う人物白身は何も悪いことをしておらず、謝罪を受けられたはずの人々は全員死んでいるのだから。

東欧は西欧のような罪悪感を抱えていない P349

だが、前述 だが、前述のすべては別の疑問を提起する。なぜ東欧はこれほどまでに違うのか?。移民危機を通じて、なぜ彼らの国境や国家主権、文化的結束、そしてその他の多くの点に対する態度は、西欧のそれとことごとく違っていたのか? 危機の開始後もそれ以前も、西欧なら右派の指導者でさえとうてい言わないようなことを、東欧では左派の指導者が口にしていた。

2015年夏から現在に至るまで、ドイツ政府と欧州委員会からどんな脅しや呪いを受けようと、スロバキア、ポーランド、ハンガリー、チェコからなる「ビシェグラード・グループ」は、アンゲラ・メルケルやブリュッセルとは正反対の道を進んだ。彼らはメルケルの近視眼を批判し、ペルリンとブリュッセルから命じられた移民の割り当てを頑として拒んだ。

2016年1月にスウェーデン当局や欧州委員会が、前年受け入れた移民の過半数は欧州で難民申請をする権利を持たなかったと認めるようになっても、ジャン=クロード・ユンケルは移民の割当制に固執し続けた。スロバキアは割当制を「ナンセンス」「完全な失策」と評し、協力を拒み続けた。シェンゲン協定の域外の国境を警備する要員は自主的に300人増員したが、移民の割り当ては受け入れないと主張し続けたのだ。スロバキアの左派政権のロペルト・フィツォ首相は、捨て鉢にこう語った。

「EUは儀式的自殺(切腹)を行っているように感じる。我々は傍観するだけだ」

他のビシェグラード・グループ各国もフィツォと同じ見解を保持していた。西欧各国との相違はこれ以上なく際立っていた。同じ大陸の東と西がこのような中心的な課題についてひどく違った考え方をしたのはなぜだったのか。

シャンタル・デルソンは1990年代半ばに、この相違の種子に気づいていた。ペルリンの壁の崩壊後に東欧で過ごし、東欧の人々を次のように見ていたのだ。「彼らは次第に我々を別の惑星から来た生き物だと見なすようになっている。別の部分では、我々のようになることを夢見ていながらだ。私は後に、こうした東欧の社会にこそ我々の疑問の答えを探すべきなのだと確信した。(中略)我々と彼らの相違を通じ、私はこう信じるに至った。過去50年間の幸運は、人生には悲劇的な一面があるという私たちの感覚を完全に消し去ってしまったのだ」

人生の悲劇的な一面は、東欧では消えていなかった。そのことによる帰結を何よりもはっきりと示していたのが、国民の支持を背景にした、東欧の指導者たちの移民危機に対する姿勢だった。

東欧諸国はこぞってEU加盟を望んだ。既加盟国とできる限りの統合を果たし、加盟国に認められる移動の自由と経済的利益を享受したがった。ところがメルケル首相が欧州域外の国境を開放すると、すべての東欧諸国が反発した。そればかりか反抗した。

2016年3月15日、ハンガリーのビクトル・オルバン首相が革命記念日への祝辞を借りて、移民や国境、文化、アイデンティティなどに対する東欧のまるで違ったアプローチを説明している。彼はハンガリーの国民に、自由の新たな敵は過去のような帝政やソビエトの体制ではないと語った。今や爆撃されたり収監されたりすることはなく、ただ脅迫されたり恐喝されたりするだけだと。しかし「欧州の人々は自分たちの未来が危機に瀕していることを、ついに理解したかもしれない」と、彼は述べた。

豊かさと繁栄の中でうたた寝をしていた欧州の人々が、ついに理解したのです。欧州の基盤となってきた生活の原理が、死の危機に瀕していることを。欧州はキリスト教徒の、自由な、独立国家のコミュニティです。男女の平等、公正な競争と連帯、自尊心と謙遜、正義と慈悲を重んじます。

今回の危機は戦争や自然災害のようなやり方で我々を攻撃しているわけではありません。足下の敷物を急に引き抜くわけではないのです。大量移民は岸辺を浸食し続けるゆっくりとした水の流れです。人道主義の仮面をかぶっていますが、その本質は領土の占有に他なりません。そして彼らが領土を手に入れるということは、我々が領土を失うということなのです。物にとりつかれたようになった人権擁護派の群れは、我々を叱責したり、我々に不利な申し立てをしたりしたくて、どうにもたまらないようだ。彼らに言わせれば、我々は敵意に満ちた外国人嫌いらしい。しかしその実、我が国の歴史は人々を受け入れる歴史であり、文化をより合わせる歴史でもありました。新たな家族の一員や盟友として、あるいは命を脅かされた流民としてここに来ることを望んだ人々は、迎え入れられ、新たな家庭を築いてきました。

しかし我が国を変化させ、我々の国家を自分自身のイメージどおりに形作ろうとの意思を持ってここに来た人々や、暴力を持ち込んだ人々、我々の意思に反してやって来た人々は、常に抵抗に遭いました。

欧州きっての国力を誇るドイツにとって、ハンガリーのこの見解は受け入れられるものではなかった。それはドイツの現政権の政策に反しているだけではなく、戦後ドイツのどの政権の移民政策とも相容れなかった。ベルリンから容赦のない圧力がかかる。それでも東西の見解の相違が埋まることはなかった。

同年5月、スロバキアがEU理事会の議長国となるわずか1ヵ月前に、ロベルト・フィツォ首相は自国がブリュッセルとベルリンに命じられた移民の割り当てを拒んでいることを擁護した。拒んだ移民の数に応じて多額の罰金を科すと脅されても、フィツォは譲らなかった。「スロバキアにイスラム教の居場所はない」と、彼は言う。「移民は我が国の性格を変える。我々はこの国の性格を変えたくない」

これら東欧の国々は、その歴史の大半を通じて、西欧の国々と同じ井戸の水を飲んできた。しかし彼らは明らかに異なる態度を身に着けている。おそらく東欧は西欧のような罪悪感を抱えていないか、または元々それに染まっておらず、世界のすべての過ちが自分たちのせいかもしれないなどとは考えなかったのだろう。あるいは西欧の国々を苦しめた倦怠感や疲労感にはさらされなかったのだろう。戦後の大量移民を経験しなかったために(多くの別の経験をしたわけだが)、西欧が想像したり取り戻したりすることに苦心している国民的な一体感を保ち続けていたのかもしれない。また西欧の状況を見て、自国では同じことを起こすまいと決めたのかもしれない。

おそらく、これらすべてが当てはまっていたのだろう。そしてその根底には、ビシェグラード4力国が前にも一度、西欧の無関心の影響を被っていたという事実があったのかもしれない。確かに欧州の国々の中で彼らだけが、西欧の同盟国が忘れてしまった「人生の悲劇的な一面」を、現在生きている世代の間に経験しているのだ。彼らは手にしていたものすべてが時として一方向に押し流され、次にはまた別の方向に同じようにたやすく押し流されることがあるのだということを知っていた。歴史はいかなる人々にも小休止など ―― 本人たちがどれほどそれに値すると感じていようと ―― 与えないのだということを。

一方、欧州の他の国々は依然として歴史の囚人であり続けた。2016年夏までにオーストリアとフランスの当局が国境を閉鎖し、ランペドゥーサ島やシチリア島に上陸し、イタリアを縦断してくる移民の波を止めようとする。この制約を受け、北を目指す移民の中にスイス・ルートに頼る者が増え始めた。この山あいのルートは冬季には命取りになりかねないが、夏季には人里離れた細道をたどり、イタリアとスイスの間の国境を越えられる。

その夏、イタリアの『スタンパ』紙が、マッジョーレ湖とスイス国境の間に位置するドゥメンツァ村の住民に話を聞いた。村人たちが移民の使う山道に言及する中で、1人の老人が話のついでにという感じで、こう言った。「戦時中はこの同じ山道を使って、イタリア系ユダヤ人が逃亡したものだよ」

移民について考えるということは、過去の移民について考えるということだった。ドイツに向かう人々のことを考えるということは、かつてその逆方向に向かった移民のことを考えるということだった。今日の移民について考えるということは、昨日のユダヤ人について考えるということだった。それは避けられない道なのだ。

テロ事件の背後に潜むもの P356

2016年3月19日、ベルギーの警察は、モロッコ人の血を引くベルギー生まれのフランス市民、サラ・アブデスラムを銃撃し、逮捕した。彼は前年11月にパリで発生した同時多発テロの首謀者だった。テロ攻撃のあと、アブデスラムはベルギーに渡り、イスラム教徒が多いブリュッセルのモレンベーク地区に建つ少なくとも二つのアパートに指紋を残した。最後は同地区の別の住居で、地元のとある一家と同居していたところを逮捕された。逮捕の直後、ベルギー警察の暴動鎮圧部隊がモレンペーク地区に向かい、地元の「若者たち」に対応せざるをえなかった。彼らはアブデスラムを英雄と称え、逮捕に抗議して警察官に石やボトルを投げつけた。

3日後、3人の自爆テロ犯がベルギーの首都で自分自身を吹き飛ばした。2人はブリュッセル空港の出発ゲートで、そしてもう1人は欧州委員会の本部にほど近い地下鉄マルベーク駅で自爆用のベストを爆発させている。犯人たちは、これまた全員が「地元っ子」たった。32人の犠牲者には様々な年齢や国籍の人々が含まれていた。

欧州全域で、例のごとく事件を説明しようとする作業が始まった。モレンベーク地区出身のベルギー人がテロを実行したことについて、都市計画を批判する人々もいれば、同地区の「中流化」が進んでいないことを批判する人々もいた。また別の人々は、ベルギーの外交政策や、植民地主義を含む同国の歴史や、ベルギー社会の人種差別主義をやり玉に挙げた。

この公的な議論がひとわたり済んだあとで、『ニューヨーク・タイムズ』紙が目立たない記事を出し、ベルギーの様々な失政がテロを招いたとしている。同紙はイブ・ゴールドスタインというユダヤ系亡命者の息子(38歳)にインタビューを行った。彼はブリュッセルのスハールベーグ地区の議員であると同時に、ブリュッセル首都圏政府首相の首席補佐官も務めていた。彼はテロをイスラム教のせいにするのは間違いだと主張し、「若者の間の過激主義」の高まりを防げなかった彼自身のような立場の人々を批判した。彼はこう語る。

「各都市は大きな問題に直面しています。おそらく第二次世界大戦以降で最大の問題ですよ。どうしてここブリュッセルやパリで生まれた人々が、暴力やテロに走る人々を英雄などと呼べるのでしようか。それこそが我々の直面する本当の問題です」

その後にゴールドスタイン氏は興味深い話をふと漏らした。イスラム教徒の多いモレンペーク地区やスハールベーク地区の高校で教えている彼の友人たちによれば、「17~18歳の生徒の90%が、自分たちの町を爆破したテロリストを英雄と呼んでいる」のだそうだ。

別の場所では、ベルギーのヤン・ヤンボン公安・内務相が『デ・スタンダード』紙のインタビューの中で、「イスラム教徒のコミュニティの少なからぬ部分が、テロが実行された時に小躍りした」と語った。例のごとく、ヤンボンはこの発言によって議員仲間とメディアから批判された。彼はそれに対し、複数の治安機関から得た情報だと応じた。

しかし彼の言ったことは、ゴールドスタイン氏の暴露と同様、実際には氷山の一角に過ぎない。そうした話は欧州でテロが起こるたびに語られているのだ。これらの話はテロ自体に負けず劣らず、欧州のムードを決定的に変化させる原因になっている。なぜなら最大の懸念は爆弾や銃やナイフによる攻撃であるものの、2番めの(しかし長期的にはより大きな)懸念は、テロを実行する一握りの過激主義者と、同じバックグラウンドを持つ大衆との関係にあるからだ。

デンマーク紙が例の戯画を掲載した翌年(2006年)に英国で行われた世論調査では、英国のイスラム教徒の78%が、戯画の発行人は訴追されるべきだと考えていた。また、それに近い人々(68%)がイスラム教を侮辱した者は誰であれ訴追されるべきだと感じていた。同じ世論調査では、英国のイスラム教徒の約5分の1(19%)がオサマ・ビンラディンを尊敬していることも判明した。そのうち6%は「非常に尊敬している」と回答した。

その9年後に「アラビア半島のアルカイダ」の2人のメンバーが、ムハンマドの戯画を掲載したことを理由にパリで『シャルリー・エブド』誌のスタッフを虐殺した時には、英国のイスラム教徒の27%が襲撃者の動機に「一定の共感」を覚えると答えた。また、4分の1近く(24%)が、ムハンマドの絵を出版する人々への暴力は正当化しうると確信していた。この調査の依頼主であるBBCは、「英国のイスラム教徒の多くはムハンマドの戯画への報復に反対」という肯定的な見出しを掲げて報じたが、ニュース自体は見出しほど肯定的には感じられなかった。

非常によく目立つテロ事件と、その背後に潜んでいるものがより大きな問題を作りだしているという意識。この二つが組み合わされることにより、近年、欧州の大衆の見方は政治指導者たちのそれと次第に食い違ってきている。テロ事件が起こるたびごとに、欧州の政治指導者は国民に、「これはイスラム教とは関係ない」「いずれにせよイスラム教は平和な宗教だ」と伝えている。だが国民はそれに同意していないようだ。

2013年6月、世論調査会社の「コムレス」が、BBCラジオ1の依頼を受け、1000人の若い英国人に世界の主要宗教に対する意識を聞いた。3カ月後に結果が公表されると、小さな騒動が巻き起こった。回答者の27%がイスラム教徒を信用しないと答え、44%がイスラム教徒は他の国民と同じ見解を共有していないと考えていたのだ。BBCと英国の他のメディアは、何か間違っていたのか、またこれほど多くの人々がこのように考えているという事実に英国はどのように向き合ったらいいのかを、直ちに探ろうとし始めた。この調査に対する反応として圧倒的に多かったのは、若者がこのように考えていることを懸念する声であり、またその意識をどのように変えるべきかの議論だった。

調査結果にはさらに驚くべき点もあった。その最たるものは、回答者の15%がユダヤ教徒を、13%が仏教徒を、そして12%がキリスト教徒をそれぞれ信用しないと答えていたことだ。ここ数力月の間にたとえば仏教徒がしたことの、具体的に何かこれほど多くの若い英国人をいらだたせたのかについては、答えが出されていなかった。若者たちの再教育を考えるのもいいだろう。しかし彼らがなぜこのような回答をしたのかを読み解く鍵は、むしろ世論調査のタイミングにあったのかもしれない。調査が実施されたのは2013年6月7~17日だった。

そのわずか2~3週間前に、アフガニスタンから休暇で帰国していた若い英陸軍兵士のリー・リグビーが、ロンドン南部の陸軍兵舎の外で、白昼に車ではねられた。車から降りてきたマイケル・アデボラージョとマイケル・アデボワールは、被害者を道の真ん中に引きずり出し、その体を刃物で切りつけた。さらに彼らは斬首を試みたが、それは完遂できなかった。武装した警官隊が到着するのを待つ間に、アデボラージョは血塗られた手に刃物を持ったまま、通行人のカメラに向かって、自分たちがなぜこのような行為に及んだのかを語った。

アデボラージョの逮捕後、警察は彼が携帯していた手紙を見つけた(その時までに手紙は血染めになっていた)。自分の子どもたちに宛てたその手紙には、彼の行為に対する弁明か書かれていた。手紙はその後の裁判で証拠として提出された。その一節には「最愛の子どもたちよ、アラーの敵と戦うことは義務であると知れ」とあった。手紙はさらに「臆病者や愚か者との終わりなき論争に日々を費やし、戦場でアラーの敵とまみえる日を遅らせてはならない」と続いた。手紙の末尾にはコーランの句を20力所ほど指し示した脚注があった。アデボラージョは明らかにそれを、手紙の内容の典拠と考えていたのである。

もしかするとBBCの調査に回答した若者たちは、証拠もなしに「こいつらはこうだ」と決めつける頑固者ではなく、単にニュースを見るという“罪”を犯しただけだったのかもしれない。たとえばその数日前に過激派のユダヤ教徒やキリスト教の原理主義者が白昼堂々と英軍兵士を惨殺していたとしたら、ユダヤ教徒やキリスト教徒は信用できないと回答する比率がどれほど跳ねあがったことだろうか。遺憾なことかもしれないが、この世論調査に回答した人々は、身近でごく最近イスラム教徒が過激な暴力事件に関与したがために、イスラム教やその信者を暴力と結びつけたのだ。

乖離するエリート政治家と大衆 P361

スコ スコットランドのダンディーの某学校が、生徒にイスラム教徒から連想される言葉を答えさせた直後にも、似たような話が伝えられた。子どもたちが自発的に挙げたのは「テロリスト」「おっかない」「9・11」などの言葉だった。

あわてた教師たちは、地元のイスラム教徒の団体に連絡を取り、誰かを寄こして生徒たちの考えを訂正してほしいと依頼する。すぐにある慈善団体がスコットランド一円の学校にイスラム教徒の女性たちを派遣し、イスラム教やその信者に対する生徒たちの見方を“訂正”する活動を始めた。その様子を伝えたあるレポートによれば、ヘッドスカーフを着けた2人のイスラム教徒の女性が、「9・11テロの実行犯たちはイスラム教とは何の関係もない」と子どもたちに説明したという。

大衆の再教育に関わっている人々にはお気の毒だが、こうした努力は国民の問題意識が成熟するに連れて効果が薄れていった。欧州のエリート政治家とメディアのほぼ全員が、この問題は誇張されていると国民に言い含めようとして、失敗してきたのだ。その一因はインターネットによって情報源が分散したことにある。しかし主因は次々と起こる事件そのものである。欧州の政治指導者の言動と国民の考え方とを比較すると、その乖離は唖然とするほどだ。

2013年にオランダで行われた世論調査では、回答者の77%が「イスラム教はオランダを豊かにしない」と答えた。73%が「イスラム教とテロの間には関連かおる」と言い、68%は「オランダにはイスラム教徒がもう十分にいる」と考えていた。こうした見方は特定の政党の支持者に限られたものではなかった。オランダのすべての政党の支持者の中で過半数を占めていた。

同じ見解は欧州の各地で浮上している。同年の ―― すなわちパリで同時多発テロが発生する2年前の ―― フランスの世論調査では、73%がイスラム教を否定的に見ていると回答した。また74%はイス

ラム教を不寛容だと見なしていた。フランスの人口の約10%がイスラム教徒であることは想起に値するだろう。

同種の世論調査では、オランダの有権者の55%が、自国にこれ以上イスラム教徒が増えることは望まないと答えている。また56%のドイツ人は、イスラム教と、政治的影響力を得るための闘争とを結びつけていた。さらに67%のフランス人は、イスラム教の価値観はフランス社会の価値観と「両立しえない」と確信していた。

2015年のある世論調査では、イスラム教の価値観が英国社会の価値観と「両立しうる」と考えているのは、英国の一般国民のわずか30%であることが示された。同じ時期の別の世論調査でも、イスラム教の価値観と英国の価値観が「概ね両立可能」だと答えたのは、英国民の5分の1(22%)にとどまった。

事情はどこでも同じだ。2012年にドイツで行われた世論調査では、回答者の64%がイスラム教を暴力と、また70%が狂信主義や過激主義と結びつけていた。イスラム教を開放性や寛容、人権の尊重などと結びつけていたのは、ドイツ人の7%のみだった。

米国の現代イスラム学者のダニエル・パイプスが指摘するとおり、これらの問題についての世論調査をするたびに、一貫した上昇曲線が描かれる。欧州の大衆の懸念は決して減じることがない。まるで一方通行だ。だから「イスラム教はドイツになじまない」と回答するドイツ人は、2010年にはまだ半数以下だったが(47%)、2016年5月には60%まで上昇した。

こうした経緯とは裏腹に、西欧の政治家たちは「国民は間違っている」と口をそろえた。実際のところ、西欧の政治指導者たちはしばしば次のように述べている。そのように考える国民は明らかに多様性をまだ十分に経験していないのだと。特にイスラム教を十分に経験すれば、考え方が変わると。

世論調査が示すのは、実際にはその逆たった。社会にイスラム教が広がるほど、イスラム教に対する嫌悪と不信も広がるのだ。だがエリート政治家は共通して、それとは違う反応を示した。この問題に対処するには、表明される世論に対処しなければならないのだと考えたのである。彼らが優先したのは、国民が反感を持つ対象を抑え込むことではなく、国民の反感を抑え込むことだった。政治がいかに誤ったことをするかの見本が見たいなら、一つ実例を示そう。

2009年、アフガニスタンから英国に帰還したロイヤル・アングリアン連隊のために、ルートンの町でパレードが催された。ルートンは「白人の英国人」が過半数を割っている町の一つで(45%)、特に大きなイスラム教徒のコミュニティがある。多くの地元住民はパレードに出かけ、イスラム主義者の組織「アル・ムハジルーン」の過激派が、中心街を行進する兵士たちに野次を飛ばしたり、抗議したりするのを見て、腹を立てた。イスラム主義者は兵士たちを「殺人犯」「赤ん坊殺し」などと呼ぶ。怒った住民が彼らと対決しようとしたが、英国の警察はイスラム主義者を警護し、いきり立つ住人には逮捕すると脅しをかけた。

続く数週間の間に、一部の地元住民がイスラム主義者に敵対する抗議活動を組織しようとしたが、町庁舎への道を阻まれた。アル・ムハジルーンはそれに先立ち、同じ町庁舎までデモをしていたにもかかわらずだ。また、アル・ムハジルーンはモスクで抗議のビラを配っても処罰されなかったが、イスラム主義者に敵対する地元住民はいかなる印刷物を配ることも警察に禁じられた。

批判の矛先は自国民へ P364

この このダブルスタンダードに唖然とした人々が、その後の数週間の間に「イングランド防衛同盟(EDL)」と呼ばれる団体を結成した。以来、彼らは英国内の多数の都市で抗議活動を組織し、しばしば暴力沙汰を引き起こしている。「トミー・ロビンソン」と名乗る主宰者によれば、原因の一つはそうした抗議活動が惹きつける人々の性格にあった。しかし同時に、彼らの行く先々に「反ファシスト」を標榜するグループ(たいていは多数のイスラム教徒から構成されている)が現れ、暴力的な対決に打って出るからでもあった。

そうした「反ファシスト」グループは、いずれも首相を含む主要な政治家から支援を受けている。かつては反ファシスト集会を催し、そこでリー・リグビーの殺害犯の1人に演説をさせたこともあった。

だがEDLに関して何より重要なのは、その活動ではなく、彼らに対する当局者の態度だった。地方の警察にしろ自治体にしろ、中央の警察にしろ政府にしろ、EDLの側に一理あるとは終始一貫して考えなかったのだ。政府の上層部はEDLに敵対するグループと手を結んだ。たとえそのグループ自体が過激主義や暴力に関与していてもだ。そればかりかEDLを潰し、指導者を訴追するよう命令を下した。

EDLのリーダーは、あるケースでは仲間1人を連れてイスラム教徒の多いロンドンのタワーハムレッツ区を歩こうとしただけで逮捕されている。別のケースでは、抗議集会の終了時聞か3分遅れたからといって逮捕された。当局は当初からあらゆる手を使って、EDLの指導者の活動を ―― 不可能にはしないまでも ―― 難しくさせた。ロビンソンはEDLを創設した瞬間に、銀行口座を凍結されている。

彼や肉親の家は警察の捜索を受け、ファイルやコンピュータを持ち去られた。ついには住宅ローンの不正が発覚。ロビンソンはそのかどで裁判にかけられ、有罪となって刑務所に送られた。

それと並行して、イスラム主義者のグループからは絶え間のない脅迫があった。EDLの指導者たちはイスラム教徒のギャングに繰り返し襲撃されたばかりではなく、殺害まで企てられた。2012年6月、警察は6人のイスラム主義者を乗せた車を停止させた。車内には爆弾や銃身を切り詰めたショットガン、ナイフ、女王を攻撃するメッセージなどが積まれていた。男たちはEDLのデモから戻る途中だった。そこでの襲撃を計画していたのだが、その日は参加者が少なかったために、デモが早めに終了していたのだ。一般の人々はEDLが自ら襲撃を招いていると感じていたため、彼らにほとんど同情を寄せなかった。

EDLとイスラム教徒のギャングの出現によって自分たちの町に思わぬ注目が集まったことから、地元の議会は「ラブ・ルートン」と銘打つイベントを開催した。それは様々な料理や大道芸が楽しめる、ルートンの「多様性」と「多文化主義」を祝う祭典だった。

これと同じストーリーの様々な変形が、欧州の各地で繰り返された。ドイツのドレスデンでは、2014年に「ペギーダ(西洋のイスラム化に反対する愛国的欧州人)」を自称する運動が産声を上げた。彼らがしたことはEDLや、欧州で人気を集めたその他の抗議運動とほぼ同じだった。急進的なイスラム教徒や大量移民には反感を表したが、移民全般には(特にペギーダの場合、合法的な難民申請者には)寛大であることを強調した。

EDLと同様、ペギーダのメンバーには少数民族や性的少数派も含まれていたが、メディアでそれが伝えられることはほとんどなかった。ペギーダが抵抗運動の中心に据えたのは、無計画なイスラム移民の受け入れに反対することと、サラフィスト(サラフィー主義者)をはじめとするイスラム過激派に反対することだった。

これもEDLと同様に、彼らは反イスラムだけではなく反ナチスも創設時の信条として掲げていた。そうした過去の悪夢とは当初から距離を置こうとしていたのだ。メディアではナチスとのつながりが始終取り沙汰されていたが、2014年12月にはペギーダの抵抗運動に参加する人々の数が1万人を超え、運動が全ドイツに拡散し始めた。

EDLの賛同者が英国の労働者階級にほぼ限られていたのとは違い、ペギーダは中間層の専門職を含むドイツの幅広い市民にアピールできたようだ。やがてこの運動は欧州の他の国々にも(参加者数はずっと少なかったが)広がっていった。

ドイツの当局者の対応は英国のそれと同じだった。世論調査ではドイツ人の8人に1人が「自分の町でペギーダのデモがあったら参加する」と答えていたにもかかわらず ―― あるいは、それだからこそ ――

ドイツは国を挙げてこの運動を抑えにかかった。最盛期には約1万7000人がクリスマス直前の月曜日にドレスデンの街に出て、ペギーダの抗議活動に参加した。この抵抗運動に魅せられた人々の割合はドイツ国民全体から見れば比較的小さなものだったが、メルケル首相は異例にも、年頭のメッセージでペギーダのことに触れている。

2014年はドイツにとって異例の年たった。振り返れば2015年ほど異例ではなかったわけだが、それでも2014年の公式な難民申請者数(20万人)は、すでに2年前の約4倍に達し、20年ぶりの水準になっていた。

メルケルは年頭のメッセージを、そうした不安の元凶を攻撃することにではなく、不安を抱く人々を批判することに使った。「言うまでもありませんが」と、彼女は言った。「私たちはこの国に難民申請する人々を助け、受け入れます」。世界全体の難民の数は第二次世界大戦の終結以来、最も多くなっていると、メルケルははっきりと国民に告げた。そしてペギーダヘの警鐘を鳴らした。メルケルに言わせれば、ペギーダのような運動は肌の色や宗教を理由に人々を差別するものなのだ。「ペギーダの指導者に従ってはなりません」と、彼女はドイツ国民に警告した。「なぜなら彼らの心は冷酷で、しばしば偏見や、憎悪にさえ満ちているからです」

次の月曜日、ペギーダはケルンで抗議活動を行った。ケルン大聖堂の当局は事前に、その集会に反対して照明を消灯すると発表した。そのほぼ1年後、大聖堂の照明がこうこうと照る中、ペギーダの参加者が歩くことも、立つことも、集まることも反対されたその同じ街路で、何百人もの地元の女性たちが移民たちによってセクハラを受けたり、レイプされたり、強盗被害に遭ったりすることになる。そのことの象徴性を思わないケルン市民はほとんどいないだろう。

問題そのものではなく、問題が引き起こす症状の方を攻撃するというこの悪癖には数多くの原因がある。中でも大きいのは、概して白い肌をした人々(彼らが労働者階級であるなら特に)を批判する方が、概して暗い色の肌をした人々(その背景に関わりなく)を批判するより遥かに容易だということだ。容易なだけでなく、批判が高尚なものにもなる。イスラム主義や大量移民を批判すれば、たとえそれがテロやレイプに対する批判であっても、人種差別主義や外国人嫌いや偏狭さの表れと受けとられかねない。どこから非難が ―― その当否は別にして ―― 寄せられるかわからないし、それが道徳的なシミとなる可能性は常にある。

それに対して誰かを人種差別主義者やナチスと批判する側は、誰であれ反人種差別主義者や反ナチスとなり、いわば裁判官や陪審員の立場に身を置けるのだ。しかも彼らは異なる基準で証拠を審査する。

たとえばルートン・イスラミックーセンターのアブドゥル・カディル・バクシュ議長は、地元の学校の校長も務めており、国会議員を含む政治家とも交流があるほか、「ルートン宗教会議」という宗教横断的なネットワークでは地元の役人と協力し合っている。一方で彼は、イスラム教がユダヤ教徒と1400年の戦争状態にあることや、理想の社会が来たら同性愛者は殺害されるであろうことを信じている。

彼はまた、窃盗犯の両手を切り落とすことや、姦通を行った女性がイスラム法の下でむち打たれることを擁護してきた。これらの事実はいずれも世間に知られ、あるいは容易に知りうることだが、それでも彼はのけ者にされたり、つまはじきにされたりはしていない。地元の警察が彼を逮捕する口実を捜して近親者の家を捜索するなどといったことは一度としてなかった。

それに対して、当局はトミー・ロビンソンが登場した瞬間から、彼が何をしようと「人種差別主義者」や「ナチス」というレッテルを貼りたがった。EDLや同種の運動が敵視するイスラム主義者は罪を犯したと判明しても無罪になり、彼らを敵視する側は無実でも有罪にされた。欧州の各国政府はイスラム主義者を有罪にすることは避けようとしたが、それに敵対する運動を有罪にすることには非常に熱心だった。

大半のメディアも優先順位は政府と同じだった。中でも驚くべきは、イスラム主義者に対する抗議運動内部の反ユダヤ主義を証明しようとした一方で、イスラム主義者が持つ反ユダヤ主義は無視したことだ。かくしてドイツの全メディアがペギーダの幹部やメンバーの反ユダヤ主義を証明しようと殺到したが、サラフィストをはじめとするイスラム主義者の反ユダヤ主義をかぎ出すこととなると、彼らの腰はドイツ政府と同様に重かった。ドイツ政府やメディアの一部が、特に中東からの移民の持つ反ユダヤ主義は問題かもしれないとようやく認め始めたのは、政府が2016年の移民の波を受け入れたあとのことだった。

政治の失態と大衆の失態 P370

もっとも、これは単なる政治の失態ではなく、大衆の失態でもある。反ファシズムに関して言えば、今や西欧の大半で需要と供給の乖離かあるようだ。すなわちファシズムに対する需要が、実際の供給を大きく上回っている。二度とファシズムの台頭を許すまいという反ファシズムの決意は、戦後政治の数少ない基盤の一つだった。ところが時を経るうちに、確信を持てるものがおそらく他になくなってしまったのだ。ファシズムが歴史の彼方へと遠のき、ファシストたちの姿が目に見えなくなっていくほど、反ファシストを自称する人々はファシズムを必要とするようになった。さもないと自分たちには政治的価値や意義があるのだという見せかけを維持することができないからだ。

ファシストでない人々をファシスト呼ばわりすることは、人種差別主義者でない人々を人種差別主義者呼ばわりすることと同様に、政治的に有効であることが証明された。どちらのケースでも、それぞれの用語は可能な限り拡大適用することが許された。そしてどちらのケースでも、そのそしりを受けた人々は大きな政治的・社会的な代償を支払うことになった。それでいて他人を不当に非難した側は、何ら政治的・社会的な代償を負うことはない。それは政治的・個人的な利点だけをもたらす、コストのかからない行動だったのだ。

それでも、それらとよく似た「反共主義」の熱気は西欧では長続きせず、あるいは「魔女狩り」と同類だと疑われた段階でお払い箱にされたことは留意すべきかもしれない。また欧州の反ファシストが必ずしも何もわかっていなかったというわけでもなかった。これは欧州の社会問題にもう一層の複雑さを加える事実だろう。

米国の場合、大衆的な抵抗運動は種類を問わず(移民やイスラム教に関係したものを含めて)、少し風変わりな人々やクレイジーな人々を呼び込みがちだ。しかし初期段階から(ましてや真っ先に)ネオナチが構成員になることはめったにない。

オランダの国会議員のヘルト・ウィルダースは、トルコのEU加盟を支持した自由民主国民党(VVD)から飛びだし、2004年に自らの新党を立ちあげた。その自由党(PVV)は初めて臨んだ2006年の総選挙で、オランダ国会の150議席中、9議席を獲得した。2016年の世論調査では、同党がオランダきっての人気政党であることが示されている。自由党公認の国会議員の数は次第に増えていったが、実際の党員は今日に至るまでウィルダースただ1人だ。同党が最初に結成された時点で、ウィルダース自身がそのことを明言していた。国民も自由党公認の国会議員も党員になることはできない。そのためにウィルダースは政府からの多額の交付金(政党の規模に応じて支給される)をもらい損ねてきた。

このようなやり方で自党を運営している唯一の理由を、ある時、彼は内々に説明したことがある。党員を公募などしたら、真っ先にオランダ在住のスキンヘッドが何人か入党してきかねず、そうなれば続いて入党しようとする人々が誰もいなくなるからなのだった。彼は一握りの本物のネオナチに国全体の政治的前途を台無しにさせるつもりはなかった。

このことは現代の欧州の根深い問題を示すとともに、こうした大衆運動にとっての深刻な難問となっている。同じような話は議会の政党でも、市中の運動でも繰り返されてきた。トミー・ロビンソンはEDLを立ちあげた直後に、国外に拠点を置く本物のネオナチが、英国に来て、運動を引き継ぎたがっていると聞かされた。ロビンソンは危険を覚悟でそれを拒絶し、その種の人々を運動から閉め出すことに多くの時間を割いてきた(それにより特に誉められたわけではなかったが)。これもあまり知られていないことだが、彼が2011年に暴行で有罪になったのは、本物のネオナチに頭突きを見舞ったことが原因だったという。

メディアや政治家がその運動は極右だと主張すれば、極右の人々が集まるのは当然だろう。たとえその主宰者たちがそうした人々を真摯に運動から排除しようとしていたとしてもだ。しかし欧州の国々に、本物の人種差別主義者やファシストによる小規模な運動が存在するのもまた事実なのだ。

これらすべては欧州にとっての数々の疑問を提起する。大量移民がもたらす結果に異議を唱える人々は、短期的には人種差別主義者、ナチス、ファシストなどと呼ばれて、議論の現場から排斥された。そう呼ばれた人々の少なくとも一部は不当にそのレッテルを貼られたのだと認められると、今度は、それは支払うに値する代償なのだと考えられた。だが政界のエリートやメディアが政治的な埓外に置こうとしてきた見解が、実際には過半数の国民の見解だったと判明した時、果たして彼らはどう行動するのだろうか?。

「保守主義者」エドマンドーバークが示した可能性 P448

指導者 指導者が政治的・道徳的に正しい判断を下していたら、すべては違う結果になっていたかもしれない。メルケル首相やその前任者たちが当初から違う道を歩んでいれば、支持や支援が失われることはなかっただろう。

彼らは最初にこう自問することもできた(実際には誰もしなかったが)。欧州は世界中のすべての人々がやって来て、「我が家」にできる場所であるべきなのか? 欧州は戦争から逃れようとする世界中のすべての人々の避難所であるべきなのか?。より良い生活水準を希求する世界中のすべての人々に、この大陸でそれを提供するのは欧州人の責務なのか?。

このうち二つめと三つめの問いには、欧州の大衆は「ノー」と答えただろう。一つめの問いについては、引き裂かれた思いを味わったかもしれない。だからこそ大量移民の支持者たち(三つの問いのすべてに「イエス」と答えたであろう人々)は、戦争から逃れる人々と、それ以外の何かから逃れる人々の境界線を無視することに決めたのだ。戦争に脅かされるのも飢えに脅かされるのも大きな違いはないではないかと、彼らは問うた。

メルケル首相が、あるいはその同世代と前世代の政治家たちが、自らの大陸を変容させる前にこのことをじっくり考え抜いていたなら、欧州の偉大な哲学者たちに、わけてもアリストテレスに知恵を借りたかもしれない。そうすれば、なぜこれらの問いがかくも複雑に思えるのかが学べただろう。彼らは善と悪とのバランスではなく、競合する徳目(この場合は「正義」と「慈悲」)のバランスを取ろうとしていたのだ。

二つの徳目が相反するように見える時には、その片方が誤解されているのだと、アリストテレスは説く。抑制なき大量移民の時代を通じ、「慈悲」は一貫して勝利を上げてきたようだ。慈悲は最も容易に敬意を払うことのできる徳目である。迅速に短期的な利益が得られるし、そうした利益が達成された社会の中で、より一層称賛されるものでもある。もちろん住居も仕事もほとんどなく、彼らが必要とされる機会もますます減っていくであろう大陸への渡航を人々に促すことが、どれほど本当に「慈悲深い」ことなのかは、めったに問われなかった。

しかし「正義」もまた ―― それは欧州のすべての法が踏みにじられている時にも二の次にされてきたわけだが ―― 尊重されるべきだった。たとえダブリンⅢ規約や不法移民の送還に関する法律を守らせよという正義への訴えがあまりに事務的なものに思えたとしても、より大きな正義に訴えることはできて然るべきだったはずだ。

ところが「正義」が議論に顔を出すのは、その正義が移民によって、または移民のために要求される時ばかりだった。欧州の大衆に対する正義はまったく考慮されず、常に置き去りにされてきた。彼らは為される物事の影響を受ける立場であったにもかかわらず、自分たち自身の訴えは、たとえそれを声に出せた時でも聞き入れられなかったのだ。

膨大な移民が押し寄せる中で、メルケルやその前任者たちの決断は、正義を求める大衆の権利をことごとく踏みにじった。リベラル派の政治家たちが不公正だと感じるのも当然だった。彼らの慣習や法律が踏みつけにされていたうえに、リベラルな社会を構成する慎重にバランスを保たれた生態系が、無限にも思える変化によって脅かされてもいたからだ。長期にわたる政治的・文化的な進化の産物である社会が、これはどの比率で移民を受け入れても維持できるのか。欧州のリベラル派がそういぶかしむのも無理はなかった。

大量移民の時代の最前線では、性的・宗教的・人種的な少数派が絶えず脅威にさらされた。そのことをもっと多くのリベラル派が警告として受け取るべきだったのだ。「リベラル」な移民政策を追求すれば、リベラルな社会を失う可能性があるのではないかと。

それとは別種の正義への訴えが、より保守的な考えを持つ人々から出されてもよかった。そうした人々は、たとえば18世紀の政治家エドマンド・パークと同様の見解を持っている可能性がある。保守主義者のパークは次のように洞察した。文化や社会というものは、たまたま今そこにいる人々の便のためにではなく、死者と生者とこれから生まれてくる者たちが結ぶ大切な契約のために働くものだと。

そうした社会観においては、尽きることなく供給される安価な労働力や、多様な料理、特定の世代の良心を慰謝することなどを通じて人々がどれほど大きな恩恵を得たいと望んでも、その社会を根底から変えてしまう権利までは持ちえない。なぜなら自分たちが受け継いだ良いものは、次に引き渡すべきものでもあるからだ。仮に祖先の考え方やライフスタイルの一部は改善可能だという結綸に達するとしても、だからといって次の世代に混沌とし、粉砕され、見分けもつかないようになった社会を引き渡すべきだということにはならない。

2015年までに、欧州は移民問題の最も容易な部分さえ解決し損ねていた。戦後期から今世紀の大量移民に至るまで、欧州は個人的な慰謝や怠惰な考え、政治的な愚かさのために、社会の性質の根源的な変革を企ててきたのだ。だから欧州がより困難な試練に失敗したのも驚くには当たらない。メルケル首相はその移民問題という難題に、テレビの生放送で孤独なレバノン人少女と出会った時には立ち向かった。だがその後、数百万人を相手にして譲歩した(たいていの人々は群衆を嫌い、個人を哀れむものだが、メルケルの譲歩はその正反対だった)。

彼女は二つの徳目を誤って理解していた。メルケルは困っている人々に慈悲を示しながら、一方で欧州の大衆に対する正義を通すこともできたのだ。では、どうすればそれができたのだろうか。

第一の方法は、この問題の原点に立ち返ることだっただろう。つまり、主として欧州は誰のためのものかと問うことだ。欧州は世界のためのものだと信じている人々は、なぜこのプロセスが一方通行でなければならないのかを説明してこなかった。なぜ欧州人が世界の他の場所に行くのは植民地主義なのに、世界の他の場所の人々が欧州にやって来るのは正義で公正なのか。

彼らは移民の流入の終着点も、ただ一つしか示してこなかった。すなわち欧州以外の国々がそれぞれの国民の故郷にとどまる一方で、欧州が世界に帰属する場所になるという結末である。

彼らはまだ、大衆に嘘をつき、自分たちの目的を隠すことによって得られた範囲の成功しか手に入れていない。1950年代以降の西欧の指導者たちが、「移民政策の目的は欧州の概念を根本的に変え、世界の故郷にすることだ」と自国民に告げていたら、欧州の大衆はかなりの確率で蜂起し、それぞれの政府を転覆させていただろう。

近年の移民危機の前でさえ、最大の難題は常に正真正銘の難民に関することだった。大衆と同様に、政治指導者もまた難民については相矛盾する見解を抱えていた。各人の見解が追っていただけではなく、1人の人間の心に相矛盾する見解が同居していたのだ。誰だって地中海で子どもを溺れさせてはおけないが、世界が自国の岸辺にやって来たからといって入れてやるわけにもいかない。

2016年の夏に、私はギリシャで2人のバングラデシュ人と話した。1人は26歳で、インド、パキスタン、イラン、トルコを経由し、レスボス島に着いていた。旅の途上、「至るところで死体を見た」と、彼は言う。彼はこの旅のために1万5000ユーロをはたいた。バングラデシュを離れなければならなかったのは、政治的な反対派と関係していたからだという。「僕の父は銀行の支配人だ」と、彼は話した。「金の問題じゃないんだ。命の問題なんだよ。誰だって母国を愛しているさ。でも10人中9人は死にたくないからここに来たんだ」

証拠が示すのは別の事実だ。つまり経済的な魅力が主たる誘因なのである。しかしたとえ欧州に来る全員が祖国で死の危険に直面していたとしても、欧州がその何百万人かを受け入れる現実的な道はない。そのため移民政策の誤りの改善策も、それ自体が誤りに基づくものとなっている。

危機はそもそも欧州のものではなく世界のものであり、これを論じることすらが欧州中心の物の見方を反映していると言う人々もいる。だが欧州人が欧州中心的になったり、そうした感じ方をしたりしてはいけない理由はない。欧州は欧州人の“家”なのだ。そして我々は米国人やインド人、パキスタン人、日本人など、あらゆる国の人々と同等に自国中心的になる権利がある。

それに続けて、だから我々のエネルギーを世界の問題の「解決」に投じるべきだと主張するのは脱線だ。シリアの状況を「解決」するのは欧州の権限から外れる。ましてやアフリカのサブサハラ地域の生活水準を向上させ、世界のすべての紛争を解決し、リベラルな権利をあまねく守り、世界中の汚職政治を正すなどのことを同時にこなすのは、欧州の権能の及ぶところではない。これらが欧州の手で解決可能だとする人々は、まずはエリトリアの問題を解決する詳細なプランを説明することから始めるべきだろう。あるいは地図上でその国の場所を探すことから。

インクルージョン(包含)とエクスクルージョン(除外) P453

移民の 移民の支援を心から望む為政者なら、誰であれ数多くの政策を実行できたはずだ。たとえば移民たちを、追い立てられた国の近くにとどめ置く政策だって優先させられた。ポール・

コリアーやデビッド・グッドハートのような移民問題の専門家たちは、現行の危機が起こる以前から、そうした政策の重要性を説いていた。

その種の政策を採用すれば、人々を別の大陸の端まで移動させることから生じる文化的な難問を回避できる。彼らを追い立てた災厄が終息した際には、比較的容易に帰国も促せる。シリア危機の期間中ずっと、トルコ、レバノン、ヨルダンは非常にたくさんの難民を受け入れた。英国をはじめとする国々は、シリア難民が暮らすキャンプその他の場所の状況を改善するべく、多額の支援金を拠出した。コリアーが提言したように、欧州の国々が中東で仕事をする移民に金を払う政策は建設的だった(中東では地元住民の感情に配慮し、しばしば労働法によって難民が労働力から排除されている。)その根底には、シリア人にとっても、スカンジナビアのどこかで仕事にあぶれているより、ヨルダンで仕事ができた方が

いいだろうという視点があった。

それに加えて、たとえばスウェーデンなどは、今や自国内の移民に住居を与えるために法外な費用を負担している。スウェーデンの住宅不足は、英国と同様に主として移民によって引き起こされているもので、政府に多大な課題を(特に財政面で)突きつけている。イタリアやギリシャのような南欧の国々では、当座の解決策として、移民をテントに住まわせている。しかしスウェーデンは寒冷であるため、1人の移民をテントに住まわせるのに、中東の50~100倍のコストがかかる。ティノ・サナンダジ博士が指摘するとおり、スウェーデンで3000人の移民を仮設のテントに収容するには、ヨルダンで最大規模の難民キャンプ(10万人前後のシリア難民を収容)が作れる以上の金額が必要なのだ。

欧州の指導者が当初から採るべきだったもう一つの政策は、難民申請を欧州の域外で処理するようにすることだった。移民が欧州の域内に入ってから、誰が正当な難民申請者で、誰がそうでないのかの審査を開始するのは、法的・組織的に理にかなわない。

これはオーストラリア政府が2000年代に、主としてインドネシアからやって来る移民船の洪水にさらされて、導入した政策だった。地中海での状況と同様、数多くの移民船が沈没し、国民は多大な同情を寄せた。だがオーストラリアの難民センターは満杯だったし、移民を入国させてから申請を処理するのは法的な悪夢だった。移民の渡航元との距離は地中海の例よりもずっと遠かった、移民の数は遥かに少なかった。それでもオーストラリア政府は緊急的な政策を実施し、たちまち出航する移民船の数を減少させた。彼らはパプアニューギニア沖のナウル島とマヌス島を待機センターとして使用し、そこで難民申請を処理したのだ。政府の船を巡回させ、違法にオーストラリアに向かう船を見つけ出

しては、引き返させることもした。

状況は完全に同じではないが、オーストラリアの当局者は欧州で移民危機が発生した当初から、いずれ欧州もこの方式で対処せざるをえなくなると内々に話していた。政治的意志と財政的インセンティブをもってすれば、欧州の政府がいくつもの北アフリカの政府と協定を結び、その領内に施設を開設できない理由はないだろう。リビアの領土を「賃借」することも、やがて不可能ではなくなるはずだ。チュニジアとモロッコでは間違いなく実行可能だし、フランス政府はアルジェリアに同様の協力を説得できる。エジプトにも欧州との協力のパッケージの一環という形で、インセンティブを与えられるだろう。

北アフリカで難民申請を処理すれば、オーストラリアのケースと同様、申請者の意欲をくじく効果が得られる。また、そればかりではなく欧州の難民処理システムがひと息つく機会も持てる。

もう一つの解決策は、全欧州が協調し、難民申請者ではないと判明した人々を残らず送還することだろう。これは「言うは易く行うは難し」だ。現在の欧州には法的な権利を持たずに滞在している人々が何百万人もいる。その一部にはギャングの下で働く羽目になっていたり、そこまでいかずとも欧州の生活に期待を裏切られていたりして、送還を歓迎する向きもあるかもしれない。それでも、これは大変な大仕事になるだろう。しかしそれを実行する方が ―― 近年のドイツとスウェーデンの政府内に見られるように ―― 本当はその気もないのにそうする振りをするよりもずっといい。

ある人々を社会に迎え入れるということは、必然的にそれ以外の人々を除外するということだ。政府としては「インクルージョン(包含)」という共感的な言葉を持ち出している方が楽だろうが、正当な難民申請者を含む大衆としては「エクスクルージョン(除外)」という言葉も聞かせてもらいたい。

賢明な移民政策の助けとなり、大衆の信頼回復にも役立つのが、一時的な難民保護のシステムだろう。2015年のあの決定的な数カ月間に、メルケル首相が欧州各国に対し、適法かつ然るべく審査を済ませた一定数のシリア難民を、たとえばシリアに安定が戻るまで受け入れようと呼びかけていたら、大衆からも政界からもより大きな支持が得られていたかもしれない。そうした支持がなかったのは、そして大衆ばかりか各国政府までがメルケルの割り当てシステムに大反対しているのは、難民保護がほとんど常に恒久的なものになるとわかっているからだ。

スウェーデンの国民に、「シリアの移民はシリアが安定するまでの間、スウェーデンにとどまるだけだ」と納得させるのは難しい。なにせこの国には何万人ものバルカン半島からの移民が、半島に平和が戻って20年もの歳月が経過した現在も住み続けているのだから。

一方、一時的な難民保護のシステムにも明らかに独自の問題点がある。移住したあとにも人生は続くのだ。子どもたちはその国のシステムで教育されるし、別の面でも同化が進む。それにより家族全員が出身国に戻るのは次第に難しくなっていく。

しかし、だからこそ欧州の政府はそうした政策に厳格であらねばならないのだ。保護を申請し、認められた人々は、その措置があくまでも善意に基づくものであり、永遠のものではないことを認めなければならない。このような政策が採用されれば、保護のシステムや移民問題全般への信頼が大いに回復されることだろう。

それはもはや欧州ではない P470

欧州の政治 欧州の政治家が現在していること及び大衆の態度に鑑み、前章で論じたシナリオ以上に蓋然性の高いそれについても考慮してみる価値があるだろう。たとえば大規模な政治的Uターンが起こる可能性よりも、これまでと大差のないできごとや有権者の不安が来たるべき数十年間にも欧州全域で継続する可能性の方がよほど高そうだ。エリート政治家たちは、数十年にわたる大量移民の時代にしてきたことが遺憾なことであったとは、実質的にほとんど認めてこなかった。彼らが政策の反転を望んでいる証拠は何もない。逆にそう望んでもできないのではないかと示唆する証拠はたっぷりある。2015年以降の展開は、長らく進行してきたプロセスを単に加速させただけのことだった。

西欧に新たにやって来る移民は皆、定住期間が長くなるほど、追い出すことが難しくなる。それに、そもそも私たちのほとんどは、彼らの大半を ―― あるいは多くを ―― 追い出すことなど望んではいない。だが新たな移民がやって来るごとに、今後の欧州の意識のバランスは変わっていく。移民が連れてきた子どもたちは自分たちのルーツを忘れず、その他の国民に比べて移民の制限に反対しがちになるだろう。自らが移民である国民がかつてなく増えていき、移民の制限を提案する政党の支持率がかつてなく下がっていきそうだ。たとえその綱領が比較的穏健であっても、彼らはそうした政党には疑念を感じるに違いない。我が身の心配は脇に措くとしても、よそから欧州にやって来た人々にしてみれば、自分たちと同じような人々がその航跡を追ってきてはならない理由は納得しがたいのである。

合法移民と不法移民の境界はさらに曖昧になっていくだろう。1日を経過するごとに大量移民を押しとどめるに足る数の国民を見つけることが困難になり、その流れを逆転させたり、少なくとも継続を止めたりするための政策が推し進められなくなる。そのため今世紀中にも、大都市を皮切りに国土の津々浦々で、我々の社会はついにあの ―― 我々がしばらく前からこの国は昔からそうだったという振りをしてきた ―― 「移民国家」になることだろう。

そうした先細りの状況に抗議せんとする政治家も、そのために支払わなければならない特有の代償に意気をくじかれ続ける。オランダやデンマークなどのいくつかの欧州の国々では、大量移民に ―― わけても特定のコミュニティの流入に ―― 反対する政治家が、常に警察の保護を受ける状態にある。彼らはほとんど夜ごとに寝場所を変え、時には陸軍基地で過ごさなければならない。たとえ誰かがキャリアを傷つけられたり中傷にさらされたりする危険を冒して論陣を張っても、結果的にそのような生活に陥ることが避けられないのであれば、どれだけの人々が続いて立ちあがり、欧州の大衆を擁護しようとするだろうか。

そのうえ状況は悪化していくばかりだ。当面、ほとんどの政治家は短期的な利益を追求し、個人的な好感を得られるよう「共感的」で「寛大」で「開放的」な行動を取り続けるだろう。たとえそれが長期的には国家を揺るがす問題を引き起こすとしてもだ。彼らはこれまでの数十年間と同様、難しい問題は先送りにして、後継者たちにその後始末をさせた方がいいと考え続けるだろう。

かくして彼らは、欧州は世界で唯一、世界に帰属する場所だと保証し続ける。その結果、どのようなタイプの社会が生まれるかは、すでに明らかだ。今世紀半ばになっても、おそらく中国は中国らしく見え、インドはインドらしく見えているだろう。そしてロシアはロシアらしく、東欧は東欧らしく見えている。しかし西欧は、最善の場合でも国連の拡大版に似たものに見えているはずだ。

これを歓迎する人々も多いだろうし、もちろんこれにはこれなりの良い点がある。すべてが破局的というわけではない。数多くの人々がそうした「欧州」での暮らしを楽しむことだろう。新たにやって来る人々が従来の住民と競い合うようにしてますます安い賃金で仕事をするから、少なくともしばらくの間は安価なサービスを享受し続けられるに違いない。新たな隣人や仕事仲間が次から次へと到来し、数々の興味深い会話が交わされるだろう。国際都市が「国際的な国」に似たものへと発展するこの場所は、様々なものに変貌していくはずだ。しかし、それはもはや欧州ではない。

欧州的なライフスタイルや文化、物の見方は、おそらく局所的に生き延びていくはずだ。すでに進行しているのは、移民のコミュニティが居住地として選ぶことのない一部の田園地帯に、移民ではない人々が隠棲するというパターンである。資力に恵まれた人々は、すでに見られるように、まだしばらくは従前のライフスタイルを維持できるだろう。それほど資力のない人々は、自分たちが自らの祖国に住んでいるのではなく、「世界の祖国」に住んでいるのだと認めるしかない。

移民が各人の伝統やライフスタイルの維持を奨励される一方で、何世代もここで暮らしてきた欧州人は、その伝統が抑圧的で時代遅れだと言われ続けることだろう。人口に占める彼らの割合がどんどん少なくなっていく間にもだ。これはサイエンス・フィクションではない。これは単に西欧の多くの場所で見られる現状であり、人口学的な予想が示す欧州の未来像である。

我々の社会は、一部で不安がられていたよりは上手に人々を組み入れてきた。しかし結局のところ、あらゆる物や人を際限なく投入し、常に同じ結果を出し続けられるような巨大な「るつぼ」ではない。

「テセウスの船」の比喩に戻れば、船が元の船のままだと言えるのは、それと判別できる時だけだ。そうするためには船の補修が必要になった時、全体にフィットする判別可能な部材を使って補修しなければならない。ところが今日の欧州社会は徐々にそれと判別できなくなりつつある。全体を保持できる可能性は、欧州が自らのデザインに戦争を仕掛けることを決めた時に失われた。追加された船の部材は慎重に選ばれたものではなく、古い形状にフィットしなかった。むしろ政府の計画と無能さによって船はばらばらにされ、元の場所に立っていたものはすべてバールではぎ取られたが、なおそれが「欧州」と呼ばれているのだ。

それにもかかわらず、欧州の政治指導者たちは欠陥と矛盾を抱えた同じ思想の周囲を堂々巡りし、同じ過ちを繰り返すだろう。だからこそドイツ国会で私か聞かされたたとえ話が重要なのだ。対話の相手の国会議員は欧州を一つの部屋にたとえ、外の廊下で死の危険に瀕した人物を室内に迎え入れなければならないのだと話した。

英国からスウェーデンに至る多くの国の政治家は、時として、我々の部屋は広大だから簡単にコンクリートを敷いて世界の貧者を住まわせられるなどと公言することを好む。しかし我々の社会はそういうものではない。時には周囲の海で遭難者を助けることもあるかもしれないが、あまりに多くの人々を乗船させたり、あまりに急いで彼らを乗せたり、あるいは船に対して悪意を持つ人々を受け入れたりすれば、どこかの時点で我々欧州人が持つ唯一の船を転覆させてしまうのだ。移民や同化に関する政策が賢明であったなら、必ずそのことを考慮に入れていたことだろう。

移民危機のさなかに全世界を「乗船」させるのは賢明な政策だと信じていたのは、国境開放運動の活動家だけではなかった。その中にはギリシャ政府や欧州各国の政権党のメンバーも含まれていた。ある者はそれをイデオロギーとして信奉した。別の者は単純に、世界の住民の入国を拒む筋の通った道徳的説明が見つからなかった。またある者は必死になってロ実を探した。

英国が国民投票でEU離脱を決めたあと、デビツド・キャメロンの政策チームで副ディレクターを務めていたダニエル・コースキーは、英国がいかにEUからより多くの移民を受け入れるよう説得されていたかを話した。EUが持ち出した議論の中には、移民は公共サービスの中で受け取る以上の金額を税金として支払うというものがあった。危機の絶頂にあったこの時にさえも、欧州はすでに論破された古い嘘に頼っていたのだ。

事態をさらに悪化させたのは、コースキーの言葉を借りれば、「我々はその議論に反論できなかった」ことだった。探してはみたものの、「確かな証拠がなかった」からだという。

きちんと探していれば、証拠は至るところにあった。地元の学校なり、病院の救急外来なりに行き、これだけの数の移民が事前に応分の費用を負担できたはずがあろうかと考えてみればよかったのだ。英国の大衆はそのことを考えていた。彼らの代議士だけが気にもせず、関心も持たず、あるいは否定していた。

かくして生粋の英国人をすでにその首都の少数派にしていた政策が、欧州全域の人口構成の変化を不可避的に加速させた。フランス人の「陰気な専門分野」は、「欧州の陰気な発見」だったと判明した。すなわち生まれてこの方、この変化は一時的なものだとか、現実的なものではないとか、何も意味しないと言い含められてきた欧州人が、今生きている世代の寿命が尽きる前に自分たちが自国の少数派になることを発見したのだ。

その国が自由主義で知られているか、強烈な保守主義で知られているかには関わりなく、向かう方向は同じだった。ウィーン人口研究所が今世紀半ばまでに15歳未満のオーストリア人の過半数がイスラム教徒になると確言した時、オーストリア国民は ―― 他のすべての欧州人と同様 ―― 自らの文化の終点に目をつぶるか、ただそれが来ないように願うことだけを期待された。結局のところ、陰気なブレヒト的ジョークは現実になったように見える。大衆に不満を感じたエリート政治家たちは、現にいる人々を消し去り、別の人々をその後釜に据えることで、問題を解決したのだ。

それに加えて、この政策は「すべての文化は平等だが、欧州の文化は他の文化より劣る」という笑止千万な仮定に基づき実行された。エリトリアの文化よりドイツの文化の方が好きだという人物は、最も穏健な解釈でも時代遅れの無知な意見の持ち主であり、より一般的な解釈においては完全なる人種差別主義者だとする仮定だ。これらすべてが年々歳々多様さを欠いていく「多様性」の名の下に行われたことは、考えうる限り最悪の警戒信号であったに違いない。

なぜならこの政策を成功に導くには、アフリカなり他のどこかなりから来た新たな欧州人たちが、過去の欧州人と同じくらい欧州的になることを迅速に学ばなければならなかったからだ。

おそらく当局もこれについては幾分神経質になっていたのだろう。英国ではここ何年か、国家統計局の発表する最も人気のある新生児の名前リストが論議の的になっていた。「モハメッド(Mohammed)」という名前(同じ名前の異なる綴りである「Muhammad」などを含む)が年々順位を上げていくのだ。そこで当局は「Mohammed」を「Muhammad」などの他の綴りと分けて集計することにした。だが2016年になって、それは些末なことだったことがはっきりする。というのもすべての綴りを合わせると、実際にその名前がイングランドとウェールズにおける最も人気のある男児名になっていたからだ。

そこに至って当局者の態度は「で、それが何か?」というものに変わった。将来の「モハメッド」は、従前の世代の「ハリー」や「ダヴィズ」と同じくらいイングランド的あるいはウェールズ的なものになっているだろうと言いたいのだ。その伝で行けば、英国は男性の大半がモハメッドと呼ばれてもなお「英国的」であり続け、同じくオーストリアは男性の大半がモハメッドと呼ばれてもなお「オーストリア的」であり続けるということになる。それがありえないことは、ほとんど言を俟たない。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1583936b.847a7192.1583936c.2d77a722/?me_id=1213310&item_id=19413049&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F4504%2F9784492444504.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F4504%2F9784492444504.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)