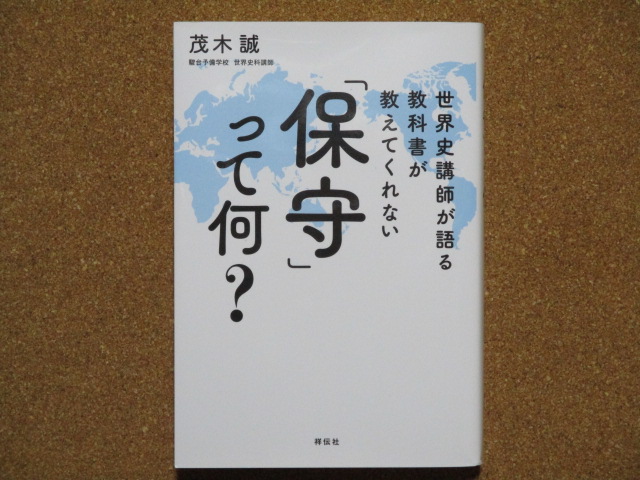

「保守」って何?

以前、保守思想について解説した茂木誠さんのユーチューブ動画を視聴していたので本書も手にしてみました。

その動画では保守思想の考え方・態度・スタンスについて次のように解説していました。

・人間の理性を疑い(懐疑主義)、理性で社会を設計できるという設計主義を排除する。

・社会全体を破壊する革命には反対するが、ゆっくりした社会改革は認める(斬新主義)。

・人間は、個人として存在する以前に、社会の一員として存在する(社会有機体説)。

・長い経験の蓄積によって育まれた社会制度・・・歴史と伝統、慣習法を信頼する。

茂木誠さんの『「保守」って何?』を紹介するために、以下に目次や目を留めた項目をコピペさせていただきます。

興味が湧いて、他も読んでみたいと思ったら、本書を手にしていただければと思います。

目次

序章 なぜ、「保守思想」について語るのか?

小学校時代、「政治」にまつわる最初の記憶 5/ 親に刷り込まれた政治観が幻だと気づいた日 7

/ リベラルマスコミの全盛と共産主義への失望 9/ 田中角栄の登場と親中の時代 12/ ソ連崩壊で、自民党長期政権も崩壊した 14/ 経世会支配の終焉と小泉純一郎 16/ 民主党政権の皮肉と「保守思想」を今理解すべき理由 20

第1部 保守思想の世界史

第1章 「保守」VS「リベラル」の起源

「保守」「リベラル」という言葉の意味 38/ 「イギリス保守主義」の根底にあるもの 40/ 島国だからこそ守られた、伝統と慣習 42/ 氏姓制度から見える、日本人の保守的な精神 44/ 朝廷と律令は撤廃せずに、慣習法を作った武家 47/ 伝統を断絶し、システムを作り変えた大陸国家 49/ 伝統として根づいた教皇権への対立軸として生まれた「王権神授説」 52/ 「新たな政治理論」に「伝統的な慣習」が勝利したイギリス革命 53

第2章 フランス革命と保守主義

イギリス革命とはまったく性格の異なる「フランス革命」 58/ 宗教戦争を受けて芽生えた「主権」と「自然権」 60/ 古来の慣習を不合理だと考えたフランス 62/ ルソーによって過激化した社会契約説 65/ 保守主義の旗手エドマンド・バーク登場 68/

伝統と改善を両立させたイギリスの保守思想 73/ バークを「殺してしまった」日本に未来はあるか 78

第3章 アメリカの「保守」と「リベラル」

アメリカは、なぜ分断されたのか 82/ アメリカにおける古典的リベラルの元祖ジェファソン 85/ アメリカ保守主義の原点となったハミルトン 87/ アメリカの革命は、なぜ穏やかなものになったのか 90/ 「新しいアメリカ人」を体現したジャクソン 93/ アメリカの民主主義が内包した課題と南北戦争 94/ 共和党支持の地域と、民主党支持の地域が反転した理由 97/ ウィルソンが望む「世界の警察」化に待ったをかけた合衆国憲法 100/ 世界恐慌が「リベラル」の意味を変えた 101/ 新たな敵となった共産主義と停滞するアメリカ 103/ 「宥和外交」のリベラル民主党政権が危機を招くという皮肉 105/ 民主党とウォール街によるグローバリズムの伸長 108/ グローバリズムに立ち向かったロシア、利用した中国 109/ 本当に「オバマは平和的、トランプは暴力的」だったのか 111/ トランプ落選が象徴する「草の根保守の敗北」と「グローバリストの勝利」 115

第4章 日本近代の「復古」と「保守」

既成の秩序を打ち破る二つの選択肢 120/ 幕末日本の「改革」と「復古」 121/ イギリス留学を経験した伊藤博文 123/ 日本法学の基盤となった、ロマン主義とドイツの保守思想 127/ 明治国家の設計者 ―― 井上毅 129/ 天皇の統治権について議論された、「治らす」論争 131/ 「天皇の神聖不可侵」条項に対する誤った解釈 135/ 伊藤と井上の「天皇退位」論争 136/ 日本の慣習法と西洋の法体系を融合させた教育勅語 138

第5章 天皇機関説と超国家主義

解釈改憲で政治体制を変容させてきた戦前の日本 144/ 古代ギリシアから続く国家に対する二つのとらえ方 147/ 「王権神授説」VS「社会契約説」VS「国家有機体説」 148/ 天皇権力は絶対だったか? 152/ 日本版「王権神授説」の始まり 154/ 天皇機関説問題に見る日本版「国家有機体説」VS「王権神授説」 157/ 先行き不安の中で勃興する復古的ナショナリズム 159/ 国体明徴声明によって敗北が決まった「国家有機体説」 160/ 皇道派とチュチェ思想 164/ 昭和天皇ご自身が否定した日本版「王権神授説」 167

第2部 敗戦後日本の保守政治史

第6章 敗戦から安保闘争まで

アメリカ追従によってスタートした破滅からの復興 174/ アメリカの圧力のもと作られた日本国憲法 176/ 「神」の心変わり 179/ 朝鮮戦争に始まる日米安保体制 180/ パクス・アメリカーナヘの従属 184/ 戦後すぐに日本が二大政党制になれなかった理由 186/ 自民党一党支配 ――「55年体制」の起源 190/ 日本社会党と空想的平和主義 192/ 岸信介 ―― 民族派保守の復権 194/ 日米安保条約改定と安保闘争 196/ 安保闘争と岸の退陣 198

第7章 高度経済成長の時代

農村が、過激な共産主義から保守に転じた理由 202/ 「吉田学校」の2人 206/ 「大きな政府」としての経済政策を主導した池田勇人 207/ 池田勇人による国防と教育の施策 211/ 「保守本流」宏池会の立ち上げ 212/ 所得倍増計画がもたらした貧困からの脱却 214/ 佐藤栄作とは何者か? 216/ 「非核三原則」と佐藤栄作が残した負の遺産 218

第8章 田中角栄の時代

田中角栄のライバルで、「対米従属・軽武装」路線の福田赳夫 224/

小学校出の土建屋から、佐藤派の実力者となった田中角栄 227/

真逆の経済観を待った2人の角福戦争 229/ 田中訪中と、自民党親中派の誕生 230/ 対米自立を目指した田中外交 234/ ロッキード事件でついえた「反米独立派」の政治生命 237/ ダッカ事件と尖閣で禍根を残した福田内閣 239/ モスクワ五輪をボイコットした「鈍牛」大平正芳 241

第9章 レーガン・中曽根時代

対米従属という現実の中で、自立を模索した中曽根康弘 246/ 読売グループとのつながり 251/ 三島事件に対する中曽根の対応 253/ 雌伏のときを経て、「風見鶏」から首相へ 255/ ロン・ヤス関係 258/ 「靖国問題」の始まり 263/ 憲法改正と国鉄改革 265/ バブル発生とポスト中曽根選び 269

10章 竹下派支配による失われた10年

明確な国家観を持たなかった竹下派政治 272/ 小沢一郎とは何者か? 275/ 「従軍慰安婦問題」の始まりと天皇訪中 278/ 日本の政治が90年代から劣化した理由 281/ 「小沢の乱」と自民党の下野 283/ 野中広務の逆襲と自社さ連立政権 286/ 竹下派支配の終わり 288

第11章 新自由主義(ネオリベ)×新保守主義(ネオコン)の小泉政権

社会主義的リベラルVS新自由主義(ネオリベラリズム) 292/ 本来の保守主義VS新保守主義(ネオコン) 294/ 横須賀軍港の手配師 ―― 小泉家の出自 296/ 岸派に属した父小泉純也 298/ 福田赳夫の秘書・大蔵族出身の小泉純一郎 300/ 米中代理戦争の性格も帯びていた「郵政民営化」 302/ 経世会とのバドル 304/ 派閥の論理を脱却した小泉政権 306/ 小泉改革が持っていた政治的効果 308/ ブッシュJrネオコン政権との蜜月 310/ 靖国参拝と反日暴動の裏側 312/ 歴史的な訪朝と拉致被害者の奪回 315/ ナショナリストだが、保守政治家とはいえなかった小泉 317

第12章 マスメディアVS安倍晋三

労働組合はなぜリベラルなのか?/ マスメディアを動かす労組/ 平和主義を貫いた祖父安倍寛 331/ 清和会のプリンスだった父晋太郎 333/ 祖父岸信介と安倍晋三 336/ 政治家としての安倍晋三 337/ 第1次安倍政権とマスメディアのバッシング 343/ 短命に終わった福田康夫・麻生太郎政権 346/ 政治的に殺された中川昭一 348/ 民主党政権の時代 352/ 安倍政権の復活の背景にあったもの 358/ リベラル陣営が、第2次安倍政権を打倒できなかった理由 359/

ドナルド・トランプを手なずけた男 363/ グローバリストとしての経済政策 365/ 菅義偉政権は保守といえるか?/ 367

第3部 戦後「保守論壇」の10人

なぜ、「保守論壇」について語るのか? 372/ 小林秀雄 378/ 江藤淳 383/ 福田恒存 388/ 山本七平 393/ 司馬遼太郎 398/ 三島由紀夫 403/ 渡部昇一 408/ 小室直樹 413/ 高坂正堯 418/ 西部邁 423

あとがき 428

「保守」って何?と聞かれて、みなさんは答えられますか?<序章の導入部>

「保守」とは何か――答えられなくても無理はありません。

世界史の教科書も日本史の教科書も、保守思想の代表的な人物さえ、載せていないからです。

「保守政党」を掲げている政権与党の自民党への支持率が若年層になるほど高くなり、世論の「保守化」が明らかになった時代に、日本に住む私たちが「保守」について知識を持たないことは、危険なことではないでしょうか?

だからこそ、「保守」の人も、「保守」嫌いの人も、政治や思想に興味がない人も。一度「保守」に向き合い、学んでみてほしいのです。

この本は、世界史的視点・戦後日本政治史の視点・保守論壇の視点の三つの切り口から、「保守」について解説をしました。

おそらく、「保守」だと思っていたものが「保守」ではなかったり、「保守」ではないと思っていたものが、実は「保守」だったり、と新しい発見があると思います。

思い込みと感情論で政治を見ないために、ぜひ読み進めてみてください。

<第1部の導入部>

「保守」というものの実体を理解するためには、そもそも「保守」とはどんなもので、何をきっかけに誕生し、どのように変遷してきたのか、を理解しなくてはなりません。

そのためには、「保守」という概念を生んだ歴史を紐解く必要があります。

第1章では、主としてイギリス、時に古代日本の例を織り込みながら、「保守」という言葉が持つ本来的な意味合いを探ります。

第2章では、急進的なフランス革命が帯びていた性格と、その反動として芽生えた思想としての「保守主義」を取り上げます。

第3章では、アメリカの独立戦争、共和党と民主党の変遷を見ながら、「保守」と「リベラル」の意味が、時代により変化してきたことについても触れていきます。

第4章では、明治の日本に話を移して、イギリス保守主義と日本の伝統的な国家観が、どのように融合して大日本帝国憲法や教育勅語に結実したのか、法体系の整備を中心に解説します。

さらに第5章では、天皇機関説を例に、昭和の日本を過激に右傾化させた超国家主義と、保守主義との根本的な違いを炙り出します。

第1部を通して、大きな枠での「保守」というものについて、つかんでいただければと思います。

<第2部の導入部>

日本の戦後、そして現在に続く「保守」や「リベラル」といった思想史を紐解くには、どうしても権力闘争を含んだ政治史というものに触れざるを得ません。

言葉の意味での「保守」とは伝統や慣習を重んじて急激な変化を望まない考え方であり、「リベラル」とは自由に変化を受け入れる考え方であると、第1部第1章の冒頭でお伝えしました。

ところが、たとえば「憲法」一つとっても、保守勢力が改憲という名の現状変化を望んでおり、リベラル勢力が護憲を訴えて現状維持を望んでいます。つまり日本においては、本来の「保守」「リベラル」の言葉の意味と実態にねじれが生じているわけです。そもそもソ連や中国が平和主義であったかを考えれば、本来社会主義と平和主義がセットなものでないことはわかるでしょう。日本でこの二つがセットになった背景には、政治的思惑に基づく動きがあったのです。

また、一方の保守政党だと認識されている自民党においても、派閥によってその色は異なり、時の政権によって親米・親中・対米従属・対米自立など、その性格が大きく変わります。こうした性格の差も、実は少なからず政治的な系譜が関係しているのです。

では、この一見わかりづらい戦後日本の「保守」事情はなぜ発生し、どのように変化していったのか ――。いささか「保守」思想そのものというよりも、戦後の権力闘争史の様相を呈しますが、誰が権力を握ったのかによって、日本の「保守」「リベラル」が大きく影響を受けてきたことは紛れもない事実なので、政治史と絡めて「保守」「リベラル」の変遷を見ていきましょう。次のページにある自民党の派閥の流れも参照しながら、第2部を読んでみてください。

労働組合はなぜリベラルなのか?

鳩山由紀夫・菅直人・野田佳彦と、2009年~12年まで3代続いた民主党政権は、現代日本における護憲リベラル勢力が総結集して作り上げたものでした。この民主党政権3年間に対する国民の評価、いわば反作用が、その後の極めて保守的な性格を帯びた安倍長期政権を生み出したわけですから、両者は同じコインの裏表と見ることもできるでしょう。

第12章では、民主党政権を生み出した勢力 ―― 朝日新聞やテレビに象徴される護憲リベラル勢力と、安倍晋三政権を支える保守勢力との対決を振り返りつつ、現代日本における「保守」について考えてみましょう。

「加入戦術」という言葉があります。急進的な革命政党が大衆の支持を得られず党勢が伸び悩むとき、既存のより穏やかな組織(たとえば労働組合)の構成員として潜り込み、宣伝工作を続けて組織の主導権を握り、政策実現のための道具とすることです。

ソ連共産党に絶対の忠誠を誓った向坂逸郎(さきさかいつろう)のようなバリバリの共産主義者が日本社会党に潜り込み、社会主義協会という党内組織を牛耳って日本社会党の方針を「左旋回」させたのはその典型例ですし、本来労働条件改善のために活動すべき労働組合の大半が、判で押したように共産党と同じ「反自民」「9条を守れ」「反基地」「反原発」を掲げてきたのは同じ理由です。

一般組合員の政治信条とは関係なく、組合執行部を牛耳っている幹部たちが、加入戦術で潜り込んだ共産主義の活動家だからです。日本最大の労組連合であった日本労働組合総評議会(総評)が、日本社会党の「手足」、選挙マシーンとして機能してきたのはこういうわけです。

他方で、加入戦術がうまくいかなかった労組の一部は日本労働組合総同盟(同盟)を結成し、これを基盤とする民社党は自民党政権の補完勢力として「日米安保容認」「改憲賛成」を掲げてきました。そのため民社党出身者には、西村眞悟のように自民党以上に「右」と見なされる政治家もいます。

しかし冷戦末期になると、「総評」はソ連からの支援を失います。そこで「総評」は、「社民勢力の大同団結」を掲げ、1989年には敵を見失って勢力が伸び悩む民社党系の労組連合の「同盟」や中立労連などと合流し、日本労働組合総連合会(連合)を組織しました。

とはいえ、半世紀続いた米ソの冷戦が、「社会主義の祖国」ソ連の崩壊という形で劇的に終わったことは、日本国内における親ソ派勢力に再起不能なダメージを与えていました。

第10章で見たように野党第1党たった日本社会党の党勢の衰えは目を覆うばかりであり、追い詰められた社会党執行部が自民党親中派の経世会(竹下派)と野合して村山連立内閣を組織し、党是というべき「護憲」「非武装中立」の旗を下ろして、自衛隊と日米安保体制を事実上容認したことは、党内に深刻な亀裂を生み出しました。

96年には、日本社会党は社会民主党と改称しますが離党者が相次ぎます。より過激なグループは新社会党を結成するも泡沫政党化し、より現実的なグループは小沢一郎・鳩山由起夫らと合流して民主党を結成し、「反自民」「反共産」の立場で野党第1党の地位を得ました。

日本社会党の「頭脳」だった社会主義協会も三派に分裂し、多くは民主党職員として命脈を保ちました。彼らもソ連崩壊後はさすがに「社会主義」「革新」の旗を掲げることをためらい、これに代わる「護憲リベラル」の旗を掲げるようになります。その実態はリベラルとは程遠い社会主義者ですが、本書では彼らが愛用する「護憲リベラル」の肩書をそのまま使いましょう。

日本社会党の「手足」として動いてきた「連合」は、93年の反自民細川連立内閣の成立を支えました。しかし、村山自社さ連立内閣VS小沢新進党の対立構造が生まれると、村山内閣支持の元総評系執行部と、小沢支持の元同盟系が対立して一度は股裂き状態となってしまいます。

これによる組織の分裂を回避するため、「連合」執行部は旧社会党系と小沢グループとの再統合による野党結集を政界に働きかけます。この結果が98年の小沢・鳩山民主党の発足であり、ついには2009年、あの鳩山民主党政権を実現させたのです。民主党の集票マシーンとして機能している「連合」傘下の代表的な組合には、次のようなものがあります。

・UAゼンセン……繊維・化学・流通業界、旧民社党系、160万人

・全日本自治団体労働組合(自治労)……地方公務員、80万人

・自動車労連……自動車業界、77万人

・電機連合……電気機械業界、61万人

・日本教職員組合(日教組)……公立学校の教職員、24万人

一方、共産党系の労組は「全労連」を組織し、89年の「連合」への合流については「右傾化」と呼んで反対しました。共産党系「全労連」参加の労組には次のようなものがあります。

・自治労連……自治労から分離、15万人

・全日本教職員組合(全教)……日教組から分離、4万人

労使間の合意により、これらの労組の活動資金は「組合費」として給与から天引きされます。組織率(加入率)が低迷しても、このシステムが続く限り組織は安泰なのです。

マスメディアを動かす労組

組合員数は大きくなくとも世論形成に影響力を持つ労組として、次のようなものがあります。

・新聞労連……新聞社と通信社、2万7000人、「連合」非加盟

・NHK労連……NHKと関連企業、9000人、「連合」加盟

・民法労連……民法テレビ・ラジオ各社、9000人、「連合」にオブザーバー参加

これらの労組は、政治献金や選挙活動で社会党、民主党、あるいは共産党候補を応援するのみならず、組合の活動家を民主党の公認候補として出馬させ、国会へ送り込むことも続けてきました。

一方これに対し、経営側も労組を懐柔するため、労組の活動家を管理職に採用していきます。

戦時下で、戦争プロパガンダに協力した朝日新聞は、2代目社主の村山長挙がGHQに公職追放され、マッカーサーに恭順の意を示すことによってなんとか生き残りました。しかし、GHQの労働組合育成の方針を受けて朝日労連が組織され、激しい労働争議が始まります。

この朝日労連の中で存在感を示すようになったのが、広岡知男でした。広岡は東京帝国大学時代に野球部員として活躍。野球報道で部数を伸ばしていた朝日新聞に入社します。やがて朝日労組の会長となった広岡は、1946年に過激派を抑え込みゼネストを回避したことが経営陣から評価され、のちに編集局長を経て取締役に抜擢されました。

折しも村山社長のワンマン経営に対する社内の不満が高まる中、63年に朝日新聞と東京国立博物館が共催した「エジプト美術五千年展」で事件が起こります。村山藤子社長夫人が昭和天皇に近づこうとして警備員に制止され、転倒して負傷。村山社長が宮内庁糾弾キャンペーンを指示したところ、編集部は「事実誇張」として拒否。他の部局も社長に反旗を翻したのです。

この「村山事件」で村山社長は失脚。広岡が代表取締役となり、40%の株を保有する大株主の村山家を経営から排除し、71年には社長と主筆を兼ね、77~80年には会長となりました。

広岡が朝日新聞の実権を握った時期はちょうど田中角栄訪中の時期にあたり、広岡は親中派として「日中友好」報道を推進する一方、ベトナム戦争のルポルタージュで知られた本多勝一記者を派遣して「中国の旅」を連載します。

これは当時、ほとんど往来のなかった大陸中国の人々の肉声を伝える貴重なルポになるはずでしたが、文化大革命という名の毛沢東個人崇拝が極限まで強化されていた中国で、外国人記者が自由に取材できるはずはありません。本多がインタビューを許されたのは、中国共産党が用意した「サクラ」ばかりでした。本多はのちに次のように語っています。

「例えばある街に行きますと、予め中央から指示が来ていますから、現地では聞くべき相手を準備しています」(馬場公彦『戦後日本人の中国像』新曜社)

日本軍による「南京大虐殺」はこの本多のルポを通じて日本に紹介され、世論に衝撃を与えました。この衝撃が冷めやらぬ82年、鈴木善幸内閣(宮沢喜一官房長官)は文部省の教科書検定に「近隣諸国条項」―― 近現代については近隣アジア諸国に配慮せよ、という規定を追加しました。これ以後、日本の歴史教科書に「南京大虐殺」が載せられるようになりました。一連の流れに火をつけた朝日新聞記者の本多勝一著『中国の旅』(朝日新聞社)は、単行本として出版され、学校の副読本にもなりました。

ちなみに中国の歴史教科書に「南京大虐殺」が載るのも81年からで、日本からの逆輸入の形でした。85年には南京に「侵華日軍南京大屠殺遭難同胞紀念館」が建てられ、以後「南京大虐殺」は中国の対日外交における歴史カードとなり、首相の靖国参拝や防衛力増強に中国が干渉できる有効な手段となりました。

このことに朝日新聞(広岡体制)が大きく貢献したことは、「済州島で慰安婦狩りをした」という作家吉田清治の創作を歴史的事実と報じた朝日の「従軍慰安婦」報道とともに、記憶にとどめておくべきでしょう。

朝日新聞内部には、親中派の他に親ソ派もいました。

広岡と同じ労組出身の泰正流元モスクワ支局長は、神秘のベールに包まれていたソ連書記長ブレジネフの単独インタビューに成功し、専務取締役となりました。秦は広岡体制に不満の渡辺誠毅副社長、筆頭株主の村山家と結び、80年の社内クーデターで広岡会長を失脚させます。

また、広岡のもと組合の幹部から政治部記者に転じた三浦甲子二は、村山長挙の覚えがめでたく、河野一郎の番記者として政治部長になります。村山事件で村山社主が失脚すると、居場所がなくなった三浦は朝日新聞を退社し、日本教育テレビ(NET)取締役に転身したうえで、66年には朝日新聞によるNET買収を実現させました。この買収で仲介に当たったのが、朝日新聞記者出身で田中角栄内閣の自民党幹事長、橋本登美三郎でした(のちにロッキード事件で逮捕、離党)。77年、日本教育テレビは社名を「テレビ朝日」と改称します。

「テレ朝の天皇」として君臨した三浦甲子二の正体が、ソ連KGBのエージェント(コードネーム「ムーヒン」)だったことが発覚したのが第6章でも触れたレフチェンコ事件でした。

KGBは日米離間のため、中曽根首相の後継者と目されていた自民党の中川一郎をソ連派に取り込もうと考え、テレビ朝日会長の三浦を通じて中川と接触を図ります。この直後の83年、中川一郎は、地元北海道のホテル浴室で死体となって発見されました。警察発表は自殺でしたが、三浦は「中川は他殺だ。CIAの手先に殺された」とKGBに報告しています。

その後はソ連崩壊により、朝日新聞社内でも親ソ派に代わって親中派・親韓派が主流派となり、今日に至ります。

一方、フジテレビにもこうした労組由来の思想は根づいています。

フジテレビの代表取締役、会長を歴任した日枝久は、早稲田の学生時代に60年安保の洗礼を受け、フジテレビ入社後は組合書記長として経営者の鹿内一族と対決を続けましたが、一転して編成局長に抜擢され、経営者にのし上がりました。

創業者の鹿内信隆以来、「社会派」「硬派」を売りものしていたフジテレビでしたが、日枝が立ち上げた労組との対立で有能な人材は左遷され、社内には沈滞ムードが漂っていました。そこで2代目の鹿内春雄は組合との協調に転じ、労組書記長の日枝を編集局長に抜擢したのです。

これを機にフジテレビは「軽チャー」路線へと大転換し、「オレたちひょうきん族」「笑っていいとも!」などのメガビット番組を輩出。これを見た他局も、フジの「軽チャー」路線に追随しました。

ちなみに、創業期の「硬派」路線を保ってきたのが産経新聞です。同じフジサンケイグループなのに、フジテレビと産経新聞が対照的なのは、こういうわけです。

80年代のバブル期を頂点とする軽佻浮薄な時代の空気を作り出したのがフジテレビを筆頭とするテレビ業界であり、テレビ業界の中枢を握ったのが労組出身の経営者だったということは、極めて示唆的です。

ネットがなかった時代です。テレビの影響力の大きさは、今とは雲泥の差がありました。テレビ局があるブームを仕掛ける、大衆が殺到する、世論が動く。かつては新聞が主導していた大衆扇動の役割を、テレビが担うようになったのです。

こうして2009年の政権交代選挙のときには、ほぼすべてのテレビ局が「一度はやらせてみよう民主党」キャッペーンを行ない、大きく世論を動かすことに成功したのです。

第1次安倍政権とマスメディアのバッシング

敗戦以来の対米従属に加え、対中・対韓では謝罪するだけの「主張しない外交」に甘んじ、国内では官僚主導の上に安住した戦後レジームを守りたい勢力 ―― 宏池会と経世会を中心とする自民党リベラル派、民主党を中心とする護憲リベラル野党、公務員制度改革に抵抗する中央官庁、労組の「連合」、そして労組に牛耳られたマスメディアは、「ただのお坊ちゃん」と甘く見ていた安倍晋三が牙を研ぎ出したことに慌て、総力を挙げて「安倍おろし」を開始しました。

しかしその手段は、正面から政策論争を挑むのではなく、安倍政権の閣僚スキャンダルや、官僚のスキャンダルを暴露し、断片的な情報を何度も繰り返し流すことで、「なんとなく安倍が悪い」という印象、空気を作り上げるというものでした。このスタイルは形を変えて、その後何度も繰り返されます。

この印象操作で決定的だったのは、社会保険庁の解体をめぐる攻防でした。

1980年代、社会保険庁がオンライン化を進めた際、合理化に反対する労組が抵抗し、ずさんな転記や管理が行なわれた結果、給与から天引きされたのに「消えた年金」「照合できない5000万件」のデータの存在が明らかになりました。

責任を問うべきは80年代から続く社保庁の腐りきった体質なのに、野党とマスメディアはそれを「安倍のせい」と印象づけたのです。攻勢に転じたマスメディアは、民主党の「ミスター年金」こと長妻昭の追及を連日連夜、報じました。社保庁解体に抵抗する勢力(労組)が、民主党に情報をリークしていた可能性があります。

これに追い討ちをかけだのが、現役閣僚の自殺でした。

松岡利勝農水相の議員会館事務所は、無料のはずの水道光熱費を5年間で2800万円も計上している、と朝日新聞がすっぱぬき、野党とマスメディアが総攻撃を続けました。松岡本人はまともな弁明ができず、議員宿舎で首を吊ったのです。

このとき夏の参院選まで2ヵ月を切っていました。松岡の自死は安倍に相当の心理的ダメージを与えました。松岡の後任の赤城徳彦農水相も、事務所の収支報告書の不明瞭を追及され、疲れ切った顔に大きな絆創膏を貼って記者会見に現われると、「絆創膏王子」と揶揄されました。

2007年6月、安倍政権は、社会保険庁の解体と特殊法人日本年金機構の新設を立法化し、職員を非公務員化したうえ、500人以上を解雇(分限免職)しました。

しかし野党民主党は「説明責任が足りない」「納得できない」と安倍政権批判を続け、マスメディアが連日報道した結果、内閣支持率は急落し、政党支持率ではついに鳩山・小沢の民主党が自民党を上回ったのです。参院選での惨敗が予想される中、安倍内閣は天下り斡旋を禁ずる公務員制度改革法案を国会に提出、可決させました。

あらゆる報道が安倍政権のスキャンダル探しに血眼になる中で公示された7月の参院選。安倍自民党は改選分の64議席を37議席まで減らすという歴史的な大敗を喫しました。

古賀誠、森喜朗ら自民党長老たちは「安倍おろし」工作を開始しますが、安倍内閣支持率は30%で下げ止まり、安倍晋三は続投を表明。予定されていたインド訪問をこなし、夏の日米首脳会談の準備に入りました。

しかし彼の体はすでにボロボロになっていました。高校生の頃から不定期に発症する潰瘍性大腸炎が、こ

のタイミングで襲ってきたのです。

辞め方は、たしかに異様でした。腹痛に悩まされ、毎日20回もトイレに駆け込む生活が続く中で、正常な判断応力を失っていたとしか思えません。9月の臨時国会で所信表明演説を行なったあと、各党の代表質問が始まる直前に、辞意を表明したのです。

退陣記者会見で安倍晋三は、「国民の支持が得られないので、自らがけじめをつけることによって局面を打開する」とだけ述べ、病気のことには一言も触れませんでした。

池田勇人や大平正芳のように緊急入院して病名を公表していれば、あれほどのバッシングは受けなかったでしょう。「敵前逃亡だけはしたくなかった」と安倍はのちに回想していますが、明らかな戦術的誤りでした。「アベはお腹が痛くて辞めた」とマスメディアは嘲笑し、水に落ちた犬を叩いたのです。

朝日新聞主筆の若宮敬文は、「なぜ安倍を叩くのか?」という政治評論家の三宅久之の問いに「社是だからです」と語っています(小川榮太郎『約束の日』幻冬舎文庫)。

政治的に殺された中川昭一

政治的に殺された、安倍晋三の兄弟分ともいうべき人物がいました。

中川昭一。冷戦末期に中曽根のライバルとしてソ連KGBと接触し、札幌のホテルで不可解な死を遂げた中川一郎の息子です。

第1次安倍政権で自民党政調会長だった中川は非核三原則について、「最近は、作らず、持たず、持ち込ませず、言わせずの『非核四原則』と言うそうだ。私は非核三原則は認めるが、四原則は認めない」と発言しました。

将来の核保有の是非を自由に論議すべきだと一石を投じたこの発言に対し、野党は一斉に中川の罷免を求め、ブッシュJr米政権のコンドリーザ・ライス国務長官が急遽来日して、「アメリカは日本に対する核の傘を手放さない」と牽制しています。

2008年、ワシントンで聞かれたG7財務相・中央銀行総裁会議で、麻生内閣の財務大臣となっていた中川は、会談したポールソン米財務長官からモルガン・スタンレー救済のため資金協力を求められます。しかし、その一方でブッシュJr政権は、日本の意向はお構いなしに北朝鮮をテロ支援国家指定から解除していました。これに憤った中川は、ホワイトハウスで開かれた歓迎式典で「なぜテロ国家指定を解除するのか、拉致問題をどうするのか」とブッシュJrに詰め寄り、帰国後に面会した米共和党の要人にも「日本は黙ったまま、世界のキャッシュディスペンサーになるつもりはない」と発言しています。

また中川は、日中両国が権益を争う東シナ海の中間線付近で中国が海底ガス田の試掘を始めたのに対抗するため、小泉内閣での経産相時代に中間線の日本側での試掘権を帝国石油(現在の国際石油開発帝石)に与えることもしています。

相手がアメリカであろうが中国であろうが、日本の国益を堂々と主張する。安倍晋三が掲げた「主張する外交」を中川は実行したのです。

当然のことながら米中は、ナショナリスト中川昭一を危険視しました。このような人物が首相になれば、日本をコントワールできなくなるからです。

09年2月、ローマで聞かれたG7財務大臣・中央銀行総裁会議に出席した中川は、金融恐慌で資金繰りが厳しい国際通貨基金(IMF)に日本の外貨準備(ほとんどが米国債)から1000億ドルの融資枠を与えると約束しました。IMFのトップであるストロスカーン専務理事は中川に「人類史上最大の貢献」と感謝しました。

しかしマスメディアは中川のこの業績をほとんど報じず、会議終了後に行なわれた不可解な「酩酊会見」を繰り返し報道したのです。

会見場で中川財務大臣と白川方明日銀総裁が並んで座りました。会見が始まると中川は呂律が回らなくなり、目はどんよりし、白川総裁のコップを取ろうとするなど異様な行動を続けました。あきらかに中川の体調に異変が起こっているのに、同行した財務官僚(玉木林太郎国際金融局長、篠原尚之財務官)は平然と会見を続けさせました。

玉木は麻布高校で中川の同期生であり、この会見の直前、読売新聞の女性記者を中川に引き合わせ、ワインを飲ませたことがわかっています(『毎日新聞』09年2月18日)。

中川本人は記憶が飛んでいたらしく、帰国して大騒ぎになっているのを見て慌てます。もともとアルコールに弱く、会見直前にワインを飲んだことは事実だったので、弁明の余地もなく財務大臣を辞任しました。

これが引き金となって09年の政権交代選挙では落選し、地元北海道で再起を図っていましたが、同年10月、自宅ベッドでうつ伏せの状態で死んでいるのが発見されました。

謎の酩酊会見、不可解な死。将来の首相を嘱望された中川昭一の身に何が起こったのかは今でも薮の中ですが、中川の失脚を疑問視し、これを憂う報道は皆無でした。

不景気、失言、閣僚の不祥事 ―― 。麻生内閣が満身創痍で迎えた09年8月30日の衆院選において、ほとんどすべてのマスメディアが「政権交代」を合唱する中、鳩山由紀夫の民主党が第1党となり、自民党は野党に転落、麻生内閣は総辞職しました。

投票率は69・28%で過去最高(読売新聞調査)となり、05年の小泉郵政選挙を上回りました。テレビの影響を受けやすい無党派層、政治的無関心層が大挙して民主党に投票したことがわかります。

ドナルド・トランプを手なずけた男

2020年夏、安倍首相は潰瘍性大腸炎の再発を理由に、辞任表明しました。高支持率を維持したままでの退陣であり、政権は官房長官の菅義偉に引き継がれました。

第2次安倍政権を振り返ってみると、最大の功績は長期安定政権を維持したことだといえます。首相在任期間は第2次政権だけでも2822日、第1次政権を加算すると3188日、いずれも日露戦争期の桂太郎内閣を超えて、史上最長を更新しました。

日本の首相の名前「アベ」が、これほど世界に浸透したことはいまだかつてありません。政権の安定は外交関係を安定させます。サミットごとに首相が代わっていたかつての日本は、それだけで国際的信用を失っていました。首相の顔を覚えても、次回には別人が来るのでは話にならないからです。安倍首相は、ドイツのメルケル首相とともにサミット(G7)最古参の政治家となっており、これだけでも財産でした。

さらに安倍首相は、ロシアのプーチン大統領、アメリカのトランプ大統領のような強面の大国指導者の懐に入り、信頼されるという特技を持っていました。この「猛獣使い」の才能も、各国指導者に重宝されました。サミットでは、トランプ大統領と「反トランプ」の西欧各国指導者との調停役として、重きをなしたのです。

また、もともとビジネスマンで外交に疎かったトランプ氏に、対中包囲網の必要を説いたのが安倍首相でした。16年、トランプ当選の直後にニューヨークのトランプタワーを訪れた安倍首相は、持論である安全保障のダイヤモンド構想 ―― 日・米・豪・印による対中包囲網を説きます。

アベ構想はトランプ政権の「自由で開かれたアジア太平洋構想」として正式に採用され、日・米・豪・印の非公式同盟である「4力国戦略対話(クアッド)」が発足し、インド洋での合同軍事演習「マラバール」に、海上自衛隊がレギュラー参加するようになりました。

一方の中国は、もはや隠すことなく、際限のない軍備増強を続けています。建国100周年の2049年までに台湾を含めた「祖国統一」を実現するのが、習近平のいう「中国の夢」なのです。しかも中国は国連安保理事会の常任理事国ですから、拒否権を発動できます。いざという場合に、国連は日本を助けに来ません。

このような中国軍の現実的脅威に対し、自衛隊の戦力だけでは日本を防衛することはできません。だから、日米安保に豪・印を加えた4力国同盟 ―― 東アジア版のNATOで対抗しよういうのが、安倍首相の基本的な世界戦略でした。

彼はその実現のためにトランプタワーを訪れ、トランプとゴルフ外交を重ね、オーストラリアやインドを何度も訪問したのです。戦後の日本の首相で明確な世界戦略を持ち、強力なリーダーシップで実行に移せた人物は、安倍と中曽根だけです。

外交安保政策において、安倍晋三は真正保守の政治家だった、といえるでしょう。

グローバリストとしての経済政策

しかし安倍晋三にはもう一つの顔がありました。経済グローバリストの顔です。

小泉政権の経済ブレーンだった新自由主義者の竹中平蔵をアドバイザーとし、経産官僚の今井尚哉を首席補佐官としました。

ダボス会議などの国際経済会議で安倍は、「日本社会の規制という岩盤にドリルで穴を開ける」と繰り返します。「働き方改革」「子育て支援」「外国人労働者受け入れ」などの目玉政策は、硬直した日本の労働市場を自由化し、安い労働力を活用するという方針に基づくものでした。これは、小泉路線の継承です。

第2次安倍政権になって、グローバリストの海外メディアがアベ・バッシングをやめた最大の理由は、彼がこのクローバリスト路線を明確にしたからです。経団連を始めとする経済界もこの路線を歓迎し、軍事的な対中包囲網とは裏腹に経済的な対中依存を強めていきました。

このことは国内の親中派を勢いづかせ、かつて日中国交30周年を記念して、地元和歌山に江沢民の言葉を刻んだ石碑を建てようと運動(地元の反対で挫折)した、自民党内親中派の筆頭二階俊博幹事長や、日中友好を党是とする連立与党の公明党の影響力を強化させました。

この点について、「反グローバリスト」を標榜する保守論客は厳しい安倍批判を展開し、保守層が「親安倍」/「反安倍」で分裂する事態を招きました。

しかし国民の大半はそんなことには興味がなく、アベノミクスで景気が良くなり、求人倍率が上がったことに満足していたのです。

2020年の中国発の新型コロナCOVID-19の流行は、アベノミクスにも打撃を与えました。致命的だったのは、すでに武漢で感染が確認されていた1月の段階で、安倍首相が中国の春節(旧正月)に合わせて、中国人観光客を歓迎するメッセージを送ったことです。水際での防疫に失敗した安倍首相は、自ら緊急事態宣言を出さざるを得なくなりました。これも党内親中派に配慮した結果、墓穴を掘ったわけです。

第2次安倍政権は、グローバリストと親中派を政権内に取り込み、記録的な長期政権を現出させました。しかし彼らは、いずれも日本の自主独立を望みません。「属国日本」のままカネ儲けに専念すればよいという発想です。よって憲法改正にも消極的で、安倍首相もこの最大の公約である「改憲」を、口にしなくなっていきました。

「安倍政治」を評価するにせよ、否定するにせよ、安倍晋三という存在の大きさは、彼が二度目の辞任を表明したあとで、多くの人が共有したでしょう。予測不可能となった近未来への漠然たる不安を感じた人が少なくなかったのです。

なぜ、「保守論壇」について語るのか?

第2部では、日本の戦後政治について話を進めてきました。しかし、第2部の冒頭でも述べたように、戦後政治を振り返ってみると、そこにあるのは自民党の派閥の権力闘争の歴史であり、これでは「保守政党史」であって、「保守思想史」にはなりません。

そこで第3部では、学者や評論家の立場から、政治の世界や社会に影響を与えてきた「保守論壇」の人物たちについて、取り上げたいと思います。

本来、政治思想というものは哲学者や政治学者が活発な論争を行ない、実際の政治に影響を与えます。アメリカの幾多のシンクタンクと政党、政治家との密接な結びつきを見れば、そのことは明らかでしょう。

そもそも社会科学(政治学、経済学、社会学など)には「正解」はなく、論争が付きものなのです。もちろん全体主義国家においては『わが闘争』や『スターリン選集』や『毛沢東語録』が聖典化され、批判は暴力を持って封じられますが、殊、自由主義国家においては、論争の自由が保証されなければなりません。

ところが敗戦後の日本の学界においては、リベラルやマルクス主義の言論は許されても、保守的な言論は封殺されてきました。これはGHQの占領政策に始まり、その後も大学で人事権を握った「赤い教授たち」によって、秘かな検閲が続いてきたからです。特に法学(憲法学)や歴史学(近現代史)の分野でこの傾向が強く、今も続いています(例外的なのは経済学と国際関係論で、これは現実の経済や国際関係を説明できなければ意味がないからです)。

どのような言論が支配的だったのか、一例をご紹介しましょう。

1977年に田原総一朗との雑誌インタビューに臨んだ社会党左派イデオローグの向坂逸郎は、次のように答えています。

田原:すると、(プロレタリア独裁のもとでは)結局は、そういう、政府に反対する言論・表現の自由はない、ということになるのですか。

向坂:それは、絶対にありません。それはまずいですからね。

田原:まずい、といいますと?

向坂:自分たちの社会をね、とにかく二億人もの人間が、その社会がいいと賛成している社会をですね、一人の人間が反対する。その体制に反対するというのは、それは裏切りだな。それに、ソルジェニーツィンやなんかは、社会をね、封建時代に返そうというわけでしょ。あきらかに反革命的ですよ。

(中略)

ソ連はですよ、日本とくらべものにならない。ソ連人の教養というのは、日本とはくらべものにならない。はるかに高いです。自由もね、日本とはくらべものにならない。自由です。思想の自由も、日本とはくらべものにならないくらいある。(「マルクスよりマルクス」『諸君!』77年7月号)

この発言で明らかな彼の姿勢は、ソ連共産党への無条件の賛美と、自国を否定する態度です。これは向坂に限りません。戦後の言論空間ではソ連、中国、北朝鮮といったテーマにおいて無批判な礼賛に終始し、思考停止する論者がほとんどだったのです。北朝鮮に至っては、「朝鮮民主主義人民共和国」と正式国名で呼ばなければならない、というルールまでありました。

彼らは一様に「帝国資本主義国家」のアメリカに対しては否定的でした。ある意味、戦中の「鬼畜米英」は戦後になって左派勢力の「米帝打倒」に引き継がれたともいえます。

記事中で向坂は、最初は「ソ連に言論の自由はない」といっていたのに、「日本とは比べ物にならないほどソ連には自由がある」といい出す論理破綻も起こしています。それでも本人も周囲も平気だったのです。

戦後左派が支配した言論空間のおかしさについて、「週刊朝日」の副編集長を務め、のちにリベラル批判に転じた稲垣武は自著の中でこう述べています。

「戦前・戦中、日本を支配した全体主義的思考、現実の裏付けを欠いた願望のみが自己肥大して遂には単なる夢想に至る過程、仮想のユートピア(戦前はナチス・ドイツ、戦後はソ連・中国)を求めてそれに拝脆し、その幻影を基礎に日本の現状を論難し模倣させようとする傾向など、戦後の進歩的文化人のたどった軌跡と驚くほど類似している。右翼と左翼の違いはあれ、それは表の看板だけで、頭の構造は同一ではないかと疑われるほどだ。

自分と異なった意見に対しては全く不寛容で、異常なほどの敵意を抱き、大声で言いまくることで相手を圧倒しようとする性癖まで瓜二つである。テレビの討論番組で見かける声だけが大きい進歩的文化人のモノマニアックな言動は、昔の柄の悪い関東軍参謀の姿を髣髴とさせるではないか」(『新装版「悪魔祓い」の戦後史』PHP研究所)

異なる意見に不寛容な左派論者が、戦後日本の言論空間を支配したのは不幸でした。それは旧日本軍の暴力性や欠点をそのままひっくり返した亡霊のような存在だったのです。

こうした状況下では、保守主義あるいは現実主義(リアリズム)の立場をとる法学者や歴史学者は、学界における保身のために沈黙を強いられます。

試みに、高校教科書の日本史や世界史、倫理社会の教科書の索引を見ていただければ、そこに本書で紹介したような、保守主義の概念や思想家たちがほとんど載っていないことからも、そのことがおわかりいただけるでしょう。

こうした言論空間のゆがみは、89年の天安門事件と91年のソ連崩壊で、かなり是正されてきていることは確かです。それでも「象牙の塔」の奥の院に住む長老学者たちの中には、いまだに冷戦期の思考を続けている者たちがたくさんいることも事実です。

そのため、「保守言論人」がどうしても発言したい場合には、学界を離れて作家や評論家という自由な立場で、論壇誌や評論、テレビ出演という形で自説を世に問うてきたのです。こうして、「保守論壇」という文化が生まれました。

これから紹介する戦後「保守論壇」の10人は、その主義主張はさまざまです.しかし戦後空間のゆがみの中で抗い、自らの立場を貫いた人たちです。

「進歩的文化人」である加藤周一の名言「戦後日本において、保守は革新であり、革新は保守である」(粕谷一希『戦後思潮』日本経済新聞社)を体現するかのごとく、「時代の反逆者」的立ち位置から、戦後体制派ともいうべき「革新」(左翼・リベラル勢力)を批判し続け、保守という名の「革新」(現状打破)を掲げた逆説的な存在でした。

この10人は、いずれも一般向けの書籍を多く残し、その著作が比較的手に入れやすい人たちですので、本書をきっかけとして彼らの書籍も読んでみていただければと思います。

なお、現在活躍中の方々は、その評価がまだ定まらないために割愛し、故人に限定しました。また、皇道派に傾倒し、二・二六事件を賞賛した三島由紀夫については、保守主義者とみなすことに筆者は懐疑的ですが、保守論壇に与えた影響は無視できないため、あえて10人のうちの1人として取り上げています。

なお、本書の執筆中に、西部邁さんの逝去の報に接しました。

謹んでご冥福をお祈りいたします。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1583936b.847a7192.1583936c.2d77a722/?me_id=1213310&item_id=20340732&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F7547%2F9784396617547.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)