蛍になった特攻兵<宮川三郎物語>

現代の日本は内外からの攻撃に晒されていると思います。

中国には日本に照準を合わせたミサイルが沢山あり、国防動員法に従う沢山の中国人が日本に滞在し、北朝鮮は核を保有し、沖縄や北海道では独立を主張する勢力があり、アメリカの核の傘は破れ・・・、というようなことが指摘されています。

しかし、危機感を持っている日本人はどれほどいるのでしょうか・・・。

沢山居てくれれば良いのですが、上記のような状況であったとしても無関心の日本人が少なくないとすれば、日本の滅亡は避けられないように思います。

亡国の危機を前に何も感じなかったとしたら、日本を守るために命を捨てた先人に対して、あまりにも申し訳ない・・・。

広井忠男さんの「蛍になった特攻兵<宮川三郎物語>」を紹介するために、以下に目次や目を留めた項目をコピペさせていただきます。

興味が湧いて、他も読んでみたいと思ったら、本書を手にしていただければと思います。

目次

一、ホタルになって帰って来た 3

―― 僚機 10人の特攻兵たちのドラマ ――

二、望郷 ふるさとと生いたちの日々 62

三、小学校時代 113

四、青春 長岡工業学校の日々 126

五、大学進学か、特攻隊か 145

六、出撃直前、知覧での日々 154

七、特攻僚機、滝本曹長の故郷訪問 179

八、淡きホタルブクロの色 186

九、「私が身代わりに死ぬから・・・」 190

結び 193

特攻隊戦没者名簿 203

あとがき 219

六、出撃直前、知覧での日々 <一部>

<前略>

富屋食堂と特攻おばさん鳥浜トメさん

島津七十七万石の外様雄藩であった鹿児島。

城下町知覧にふもと川が歴史を刻んで流れる。この清流にかかる永久橋を渡り、少し行くと農水路の小川が流れており、大通りとこの小川の角に富屋食堂、鳥浜家の住居、離れがあった。通り側の玄関の前から小川に曲がる両方面には、フジ棚がぐるりとめぐらされていて、夏には川から飛来する大きな源氏ボタルが悠々と舞う美しい地であった。

父方の祖父は校長を務めたこともある教育一家で、このため両親は教育に熱心で、二人の娘を高等女学校に進学させた。

父は勤め人であり、母は昭和初期に女手で食堂富屋を開業した。昭和十六年に知覧の飛行場が完成し、この時、軍の指定食堂となった。初め、大刀洗陸軍飛行学校の分校ができたとき、学校から、休日に外出する少年兵たちの面倒を見てくれるように依頼された。いずれも十五、六歳の少年で、リンゴのようにほっぺたの赤い少年もいた。

商売、損得そろばんを度外視して、どんぶりのご飯をピラミッド型の大盛りにしたり、卵どんの卵を二倍の二個にしてやったりもした。それをむさぼり食べた少年兵の顔を、トメさんはいつまでも覚えていた。城下町の知覧を案内してやることもあった。やがて戦争が激しくなって、知覧の町から少年兵の姿が消えた。

戦場は南方から小笠原諸島の硫黄島に飛び、沖縄と本土に近づいてきた。

知覧には陸軍の実戦飛行隊が置かれ、飛び立ってゆくが帰って来ることのない飛行機が目立つようになった。死を覚悟した特別攻撃隊であった。

知覧飛行場は、町からのゆるやかな坂を登りきった台地の上にあった。南に開聞岳がそびえ立ち、その向こうは東シナ海であり、その先には沖縄列島があった。本土の最南端、沖縄に最も近い基地としての知覧が、特攻基地に選ばれたのだった。

明治三十六年生まれの薩摩女、鳥浜トメさんは肝っ玉母さんであった。

「悪いことは悪い、良いことは良い」と善悪を明確にし、正しくないといけない人であった。度胸のよい人、面倒見のよい人として町の顔役の一人でもあった。死を覚悟してここに集まる特攻兵たちを、実の母親のように面倒を見た。

まだ四十二、三歳の女盛りだったが、風呂で息子のような特攻兵の背中を流してやっていた。軽いけがをした兵士には包帯を巻いてやり、娘たちにも食べさせなかった甘い大福もちを、どこからか材料を調達してきては食べさせた。

兵士たちは若い食欲もさることながら、心の空胴感を満たすために、母親のように慕って富屋食堂を訪れていたのだった。中には母親のように抱きつく若い兵士もいた。

そのトメさんが一度、憲兵隊に呼び出され、一晩帰って来なかった。翌朝帰されたが顔がはれあがり、目の周りに黒いアザができていた。取り調べの理由は「特攻兵士たちに、門限の夜九時すぎに飲食をさせたため」だったという。

特攻兵士たちの規律らしいものは、夜九時に三角兵舎(陸軍がシベリア作戦用に考案したという、土を掘り、板で三角の囲いを作った粗末なもの)に帰ることだった。

兵士たちも、もっと富屋食堂にいたかったし、太っ腹のトメさんも要求に応じてやっていた。そのことが悪いという理由での検束であった。

そのころ、地元の知覧高等女子学校生徒の勤労奉仕は、基地内の兵隊さんの食事の時に、大きなやかんでお茶をついで回ること、洗濯をしてやること、出撃する兵士の見送りなどであった。

禮子さんも災難に遭った。特攻隊に親切にしすぎるとの憲兵隊の話も町にもれていた。禮子さんは親友と歩いていた。知らないうちにN伍長が後をつけて来ており「お前たちは隊内の秘密をもらした。本来なら牢屋につなぐところだ。素直にわびろ」と脅した。二人は怖くて足がガクガク震えた。「明日の命が知れない兵隊さんのために、一生懸命私たちも奉仕しているのに」と思った。

高女の生徒たちもモンペ姿で、履物もズック靴、げた、草履とまちまちの窮乏時代に入っていた。

トメさんが憲兵隊に出頭を命じられた夜、このことを知った特攻隊員たちは激怒した。「何てことをするんだ。俺たちや、死んだ仲間にこんなによくしてくれているトメおばさんを!」

「俺たちはどうせ体当たりする身だ。おばさんを救出しよう」と何名もの特攻隊員が、留置されていたトメさんを連れ出して来たのだった。

帰って来たトメさんは、よほどひどい暴力を振るわれたらしいのだが、娘たちが何回聞いても決して話さなかった。ひどい取り調べの内容を聞かせてくれたのは、ようやくトメさんが七十五歳になった昭和五十年代も半ばになってからであった。

この時暴行を受けたアザは生涯トメさんの顔面から消えずに残った。トメさんが亡くなったとき、禮子さんはそのアザの跡をやさしく手でなでて「お母さん大変たったね。痛かったでしょう。我慢してね。ごくろうさまでした」と涙ながらに語りかけた。

当時、基地のあった知覧の町はたびたび空襲に遭った。富屋でくつろいでいた兵隊さんたちも、皆、防空壕に急いで避難した。トメさんは大声で「特攻隊の兵隊さん! 早く防空壕に入りなさい!」と叫びながら、自分は微動だにしなかった。大事な任務のある隊員の生命をまず第一に考えていたのだった。毛布をかむり、兵隊さんの陰にうずくまる禮子さんは「わが母ながら、何と立派な態度だろう」と感心した。

宮川軍曹の出撃をほぼ最後として、六月下旬ころには特攻隊の出撃は激減した。もう飛ばす飛行機が尽きてしまっていた。六月六日、開聞岳の上空で、宮川と別れて基地にもどった滝本曹長は、その後飛び立つことができないままに敗戦を迎えている。

運命の大きな分かれ道であった。滝本恵之助曹長の昭和二十三年の死は肺結核であった、と宮川家には伝えられたが、知覧の特攻隊仲間には自らの命を絶った痛ましい死であったともささやかれている。

敗戦後もトメさんは富屋食堂の経営を続け、さらに旅館部門も開業した。視察や会議などで出張してきた役人の宿泊が多かった。

戦後数年間は、特攻隊関係者の生き残りの人たちもほとんど訪問することはなかった。数年して、まれに訪ねて来る人も「生き残った恥をしのんでやって来た」と言って、夜中にやって来る人が少なくなかった。

朝鮮戦争が始まり、その後マッカーサーが罷免され、皇居前の血のメーデーがあったころであった。第一回NHK紅白歌合戦が開かれ「白い花の咲く頃」、「能祭の夜」がうたわれていた。

「二十四の瞳」「潜行三千里」がベストセラーになっていた戦後の時代であった。

ある期間歳月が経過するまで、自分たちの残酷な青春の日々や特攻基地跡を見るにしのびなかったのかも知れない。すべての価値観が変わってしまった虚脱感が、日本最南端のこの地をさらに遠くさせていたかも知れない。元隊員たちが、遠い青春の日を懐かしんで知覧の町を訪れるようになったのは、戦後二十年も経た昭和四十年ころからであった。

アジアで初の東京オリンピックに成功し、東海道新幹線、東名、阪神高速自動車道が開通。日本の経済成長が、敗戦国を世界の一流国の仲間入りをさせた時代であった。

「戦後二十年もたつと、痛みもカゲもなくなるもんごあんでなあ(ですからね)。そい(それ)に皆さんやっと混乱から抜け出し、生活にゆとりができたでしょう」とトメさんは当時出版された戦記に語っている。

中には立派な娘さんを連れて「おばさん、こんなに大きい娘がいるようになりましたよ」と顔を見せてくれる隊員もいた。食糧難を知らない、戦後世代のお嬢さんたちであった。はるかに開聞岳の山脈を青く望む、かつての出撃基地跡は、広大なサッマ芋畑と茶畑になっていた。特攻機のエンジンの音は大型農耕トラクターの音に変わり、平和そのものの農村風景がそこにあった。

<中略>

特攻おばさんの鳥浜トメさんに、もう一つの痛快話かあったことを禮子さんが話してくれた。

作家石原慎太郎氏が、特攻隊に関する取材でトメさんに面談を求めた。仕事で忙しかったトメさんはお店第一、お客様第一主義に徹し、この著名な作家を三時間持たせた。

面会の最後に「薩摩は貧乏で何もないが、これだけはぜひ食わせたいし、一番うまい」と言って、サツマ芋のふかしたものと焼いた塩メザシを出し、この食べ方が一番うまいと言って、一口ずつ交互にモリモリと食べてみせた。当代一流作家は「あとにも先にもこんな豪快な応対は初めてだ」と舌を巻いたという。

特攻兵の母、特攻おばさん、薩摩女の代表、肝っ玉母さん・・・鳥浜トメさんは平成四年四月二十二日、世話になった大勢の元隊員に惜しまれて逝去された。行年八十八歳であった。宮川武一家はじめ戦没隊士遺族や生き残った元隊員から来た手紙が、大きなダンボール箱に一箱残されている。

「この貴重な歴史の証言を世に問うて、母の供養にしたいと思っているが、いまだに忙しさにまぎれて、そのままにしてあります」と禮子さんは話してくれた。

トメさんは亡くなる前に、特攻隊の慰霊塔を建立した。全国に呼びかけて献灯した「慰霊碑」で、観音像が祭られ、年に一度この前で慰霊祭が盛大に行われる。

昭和二十年十二月、アメリカ占領軍は、知覧基地に残っていた特攻機をすべて焼却することを日本に命じた。

操縦員と整備兵が青春の命をかけ、飛びたつ機会を失った特攻機は山と積まれ、翌日重油がかけられ、すべて焼失されることになった。これを知ったトメさんは、棒杭を建てただけの墓標に、花とお線香を供え、飛行機と英霊たちの冥福を祈った。日本人の整理隊に懇請して、焼却する前に写真を撮ってもらった。

禮子さんは昭和三十年ころ、上京して結婚、新宿と六本本の二ヵ所に、郷土料理の店「薩摩おごじょ」を経営している。母トメさんを懐かしんで、多くの隊員たちが店を訪ねてくれた。

店のスタートは、特攻関係者から「全国から上京した際に集える店を」との要請で、昭和四十二年、早稲田に最初の店を出した。

禮子さんの回想は、再び五十年前の昭和二十年六月に戻る。

富屋食堂を舞台に豪胆で思いやり深い母トメさんと特攻隊員、そして宮川三郎軍曹との短い思い出の日々である。

三郎は「れいちゃん、れいちゃん」「れいちゃんは本当にかわいいね」と実の妹のようにかわいがってくれた。姉の美阿子さんが後年「宮川さんがもし生きていたら、大きくなった禮ちゃんをお嫁さんにもらいに来て下さったかも知れないわね」と笑いながら語ったくらいのかわいがりようであった。

末っ子で弟妹のいない三郎には、妹のようにかわいかったかもしれないし、妹のような恋人が欲しかったのかもしれない。いずれにしても、死の突撃を目前にした特攻兵の飾り気のない、生きる人間への愛であったことは事実であった。

宮川三郎の達筆な日記は、昭和二十年四月二十七日に突然絶筆となっている。「短い二十年の人生をふりかえってみれば、激流のような日々であった」と記している。

なぜこの日で絶筆になったのだろう? 禮子さんは「出撃の隊編成が発表になったからだと思います。当時はだいたい1ヵ月前に正式の隊編成が発表になりました。『次回の特攻隊の希望者は申し出ろ』と志願兵を募ると全員が『ハイッ』と手をあげる。什方がないので、一回一回点呼をとって番号をかけ『今回は偶数の者、一歩前へ!』のような形で選抜したと聞きました。宮川さんは一回目の出撃に失敗して、二度目の隊編成が行われたものと考えられます。いくら死ぬことを覚悟していても、いざ編隊が発表になり、いつでも出撃する覚悟ができたときには、もう毎日の記録など残す必要はないと考えたのではないでしょうか」と答えた。

いつでも出陣できるとすべての覚悟ができたとき、日記をつけて自己の存在を記録することは未練と考えたのかもしれない。

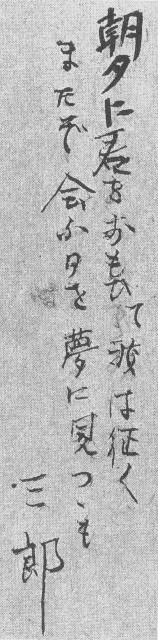

空白のページが一冊の三分の一ほどあった後に、日記は裏表紙に、

朝夕に 君をおもひて 私は征く

またぞ会う日を 夢に見つつも

三 郎

|

|

と記されている。また会う日を夢に見つつ、弾雨の中を敵艦に突っ込んでいった“君”はだれなのかは神のみぞ知っている。

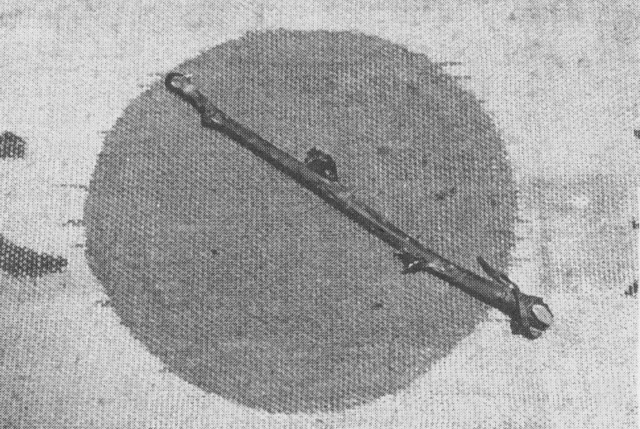

六月五日の夜、三郎は愛用の万年筆と航空時計を、禮子さんに形見に与えた。

「れいちやん、しっかり勉強するんだよ。僕はもう使うことはなくなったから不必要品だ。これ、れいちやんにあげるよ」と言って―。

毎日、日記をつけ、操縦士になるために必死になって勉強した時に使用した万年筆であり、父、母、兄、姉に遺書を書いた万年筆であった。二兄栄次郎が、珍しく兄にねだった三郎に、昭和十八年に買ってやった、当時としては高価な万年筆であった。

禮子さんはこの万年筆をとても大切にしてセーラー服の胸にしまい、身に着けていた。ところが、勤労奉仕の防空壕掘りのときに、作業に熱中していて紛失してしまった。

「大変大変あんなに大切なもので、宮川さんが形見に下さったのに」と必死になって捜した。宮川軍曹の形見の品であったことを知っていた級友の女学生たちも、もう一回土を掘り返して、みんなで捜してくれたが、とうとう出てはこなかった。

航空時計は今でも大事に持っている。

この夜六月五日、親友滝本恵之助曹長と富屋食堂を訪れた宮川三郎は「明日は出撃だ。死んだら二人で、二匹のホタルになってここに帰って来る。玄関から夜九時に帰って来る」と約束して翌朝出撃した。

六月六日の朝、知覧の空は曇っていた。四月の桜の時期には知覧高女の生徒たちは手に手に満開の桜の小枝をかざして特攻機の出撃を見送った。が宮川機、滝本機出撃のときは、禮子さんは見送ることができなかった。

知覧基地を出撃し、開聞岳を越えて一時間も飛べば、そこにはアメリカの機動部隊が布陣している。飛びたって一時間後には突撃、若い命が失われていることが多かったという。

七、特攻僚機、滝本曹長の故郷訪問

敗戦の年、昭和二十年。

国土は疲弊しきり、人心は疲れきっていた。

越後も例外ではなかった。

この年、八月一日夜。長岡市が、山本五十六元帥の郷里であることを理由に大空襲を受けた。街は一面焼け野原となり、死者は千四百六十一名を数えた。

堀家、牧野家の城下町であり、越後の中心にある長岡の街は、夜空をこがして燃え続けた。東西長岡を結んで信濃川に架かる長生橋には、B29から一センチ間隔で焼い弾が落下された。

隣町の業火は、小千谷の三郎の生まれた城川村からも眺められた。親類や元主人の安否を訪ねて、小千谷からも米やにぎり飯を背負って多くの人々が長岡の焼け跡に向かった。

屈強な男たちはすべて兵隊や軍属にとられ、村は年寄りと女たちが守った。小学校高学年も含め、子供たちは勉強も手がつかず勤労奉仕の毎日であった。

肥料も消毒液もなく、投下労働力も低下し、食糧生産力は極端に落ちた。村には多くの疎開者が押し寄せ、さしもの米どころ新潟も食糧難にあえぎはじめた。

買い出しが後を断たず、闇商人も暗躍した。

弱り目にたたり目。敗戦の年は、歴史的な大雪に見舞われ、すべての陸路はもとより、頼みの国鉄さえもストップしてしまった。暗く、貧しく、寂しい、長い長い年であった。

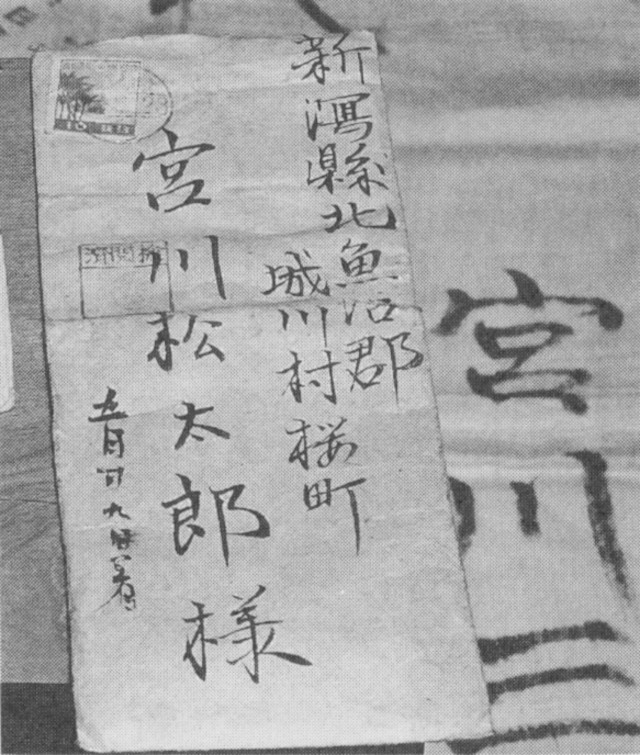

三郎の「死亡告知書」が新発田連隊区司令官から届いたのは、敗戦の年の十月八日だった。小千谷は秋の取り入れで、人々は疲れきった体にむち打ち、多忙を極めていた。

覚悟はしていたが、愛する三郎が特攻機で戦死したことを知ったとき、頑固もので気丈な父親松太郎も、さすがに悲しみと落胆のために、二週間泣き暮らした。

この秋、三郎の僚機に搭乗していた滝本曹長が、憔悴しきって宮川家を訪れた。

三郎の最後の様子を伝え、自分だけが生き残って敗戦を迎えてしまったことを、はるばるとわびに来たのだった。山梨県出身の滝本は、どこから遠い越後まで来てくれたのか、上野からでさえも八時間かかる時代であった。

長野回り信越線でも東京経由上越線でも、松本経由糸魚川回り北陸線でも、ズタズタになったダイヤの乗り継ぎがなければならなかった。このころ、二、三日がかりで訪ねてくれたのかも知れなかった。

松太郎、マツ夫妻には二重の不幸、悲しみがあった。この夏、ちょうど三郎が沖縄の海に出撃したころ、娘のマサ子を病気で失っていた。しっかり者の両親の子供らしく、マサ子もまた賢く、優しい器量よしだった。臨終の病床でマサ子は言った。「私か身代わりに死ぬから、三郎は必ず生きて帰ってくる……」と。父松太郎は、そのけなげさと悲しみで、廊下に出て声を上げて泣いた。

後に長男武一さんに子供が生まれた時、三男に三郎、四番目の長女にマサ子と名前をつけた。跡取りの子供、自分の孫たちにマサ子、三郎のように、良い子になって欲しいとの松太郎、マツ夫妻の願いと、惜しんでも惜しみきれない二人をもう一度、宮川源八家によみがえらせて一緒に暮らしたいとの願いであった。

愛情無限、死をあきらめきれなかった気丈者、松太郎の天に祈った魂、霊魂の復活であった。マサ子と三郎にそっくりの孫たちがスクスクと育ち、学齢に達するころ、松太郎は安心に満ちて、昭和三十六年に波乱に富んだ一生を終えた。現在、二代目三郎は二兄と東京でインテリアの会社を経営し、二代目マサ子は市内に稼ぎ、実家の長兄と一緒に家内工業に従事し、親孝行をつくしている。叔母と同様色白で、優しい美形である。

宮川家では家族一同が、心から感謝して、生きながらえた神風飛行兵を迎えた。

滝本曹長は号泣しながら、六月六日出陣の日の一部始終を語り続けた。

「開聞岳の上空を、豪雨と密雲の中で『また出陣のチャンスはあるから、この悪天候の中は引き帰そう』と何回も自分は飛行機を近づけて呼びかけたのです。宮川はその度に『お前は戻れ、戻れ。俺は征く!』と何度も合図をし手をあげて、雲の中に消えてゆきました」と。

父も泣いた。母も泣いた。長兄武一も姉キョも泣きくずれた。

十数年も戦争が続いたのが嘘のように、秋の虫の音が聞こえ、中秋の月が山野を照らしていた。

松太郎は泣き続ける滝本曹長に言った。

「本当にこんな遠い所までよく訪ねて来てくんなすった。三郎もどっげに喜んでくれているやら。お前さんは三郎の身代わりだ。おらこの家のせがれとおんなじだ。いつまでも、気の済むまでこの家にいてくんなさい。おれも三郎を見ているようで、ばかにうれしい。そうしてくんなさい、そうしてくんなさい!」と。

滝本は三郎が少年時代、毎日読書しながら火たきをした据え風呂に、やせてはいるが、特攻隊で鍛えた体をゆっくりとつからせた。何もない時代だが「米は一町歩余も作っている。甲州は山国で米のとれが悪い。さあさあ、越後のうまい米を腹いっぱい食べて、新生日本の社会で三郎の分も頑張ってくれ!」とわが子のようにもてなしたのであった。

母マツも手作りのごちそうを作り、心づくしの接待にあたった。

滝本は、宮川の両親の気の済むまで、ここに滞在してやることが、自分の務めであると決意する。心は苦しく、つらい。しかし ―― 。

海原に散った宮川軍曹には、遺骨も遺髪もなかった。死の直前の五月二十九日に、知覧から両親に送った遺書代わりの、四、五センチの桜の小枝があった。手にとるとまだツヤツヤとして、まるで生きているような光を放っている。

激しい訓練を、命がけで重ねた特攻基地の日々と、宮川との友情が、次から次へと浮かんでは消えた。

滞在一ヵ月 ―― 。三郎が朝な夕なに眺めた信仰の山、秀麗な八海山が初雪に白む初冬。滝本曹長は、長い間の肉親にもまさる厚遇に感謝し、郷里をめざして小千谷を去って行った。

これが再び会うことのない別れとなった。三年後、滝本恵之助も若い命を散らしたからであった。

血染めの日の丸と、知覧から三郎が遺骨がわりに送った桜のつぼみと小枝

生家の肉親に送った最後の手紙(昭和20年5月29日着便)。

知覧基地の桜の小枝が同封されていた。