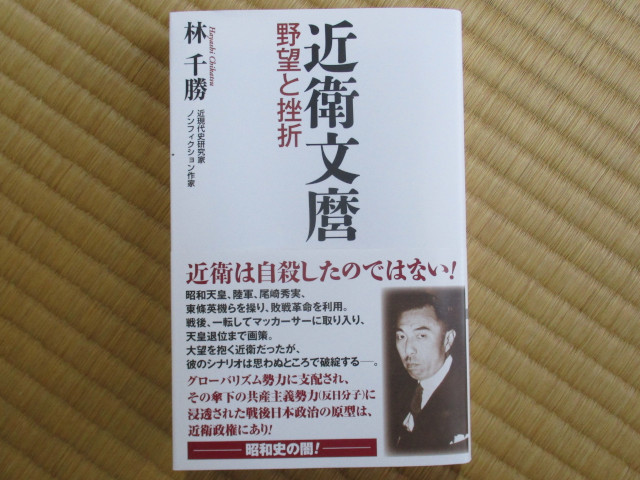

近衛文麿<野望と挫折>

近衛文麿に関する林千勝さんの研究成果は、ユーチューブチャンネル「CGS(Ch Grand Strategy)」の動画で視聴していました。

番組の中でも本書の記述が何度も紹介されていたので、本書で書かれていることのあらすじはほぼ知っていましたが、文庫本が出たのをきっかけに購入しました。

林千勝さんの指摘の概要は次のとおりだと思います。

藤原氏の流れを濃く継いでいる近衛文麿の野望は、天皇を排して、天皇に代わって日本を思いのままに統治すること。そのためのメジャーシナリオは親米反共路線で、マイナーシナリオは共産主義によるものであった。

いずれも日本の敗戦によって為されるものであり、そのために支那事変を煽り、日米開戦へのレールを敷いた。共産主義者をはじめ様々な者たちを利用して策謀を進め、一方で自らのアリバイ作りを行ない、日本を敗戦に追い込んだ。

うまくいくはずだったが・・・、利用したはずの共産主義者にメジャーシナリオを見抜かれ東京裁判の場に引き出されることとなった。近衛は出廷前に自殺したことになっているが、近衛と共に日米開戦を策謀していた共産主義者が、裁判でそのこと(共産主義者の暗躍)を公にされること恐れて暗殺した。

日米開戦と日本の敗戦に大きくかかわったのが山本五十六や米内光正・永野修身であった。第4章の中の一節「亡国の真珠湾攻撃」では「支那事変拡大、南部仏印進駐、真珠湾攻撃そしてミッドウェー作戦、ガダルカナル攻防と亡国への水先案内人であった米内光政、永野修身そして山本五十六は、近衛にとって敗戦にむけての実に頼もしい駒であったのです。」とお書きです。

近衛上層文では、この戦争を共産主義者と陸軍統制派の陰謀として天皇に訴えたとされていますが、このことは共産主義者にしてみれば、正に近衛の裏切りであったのかもしれません。

陸軍・東条英機は悪で、海軍や山本五十六は真面だったという、戦後の一般的歴史観は間違っているという指摘も納得です。

林千勝さんの「近衛文麿<野望と挫折>」を紹介するために、以下に目次や目を留めた項目をコピペさせていただきます。

興味が湧いて、他も読んでみたいと思ったら、本書を手にしていただければと思います。

目次

はじめに ―― 近衛文麿は自殺ではなかった! 3

第一章 この世をば 11

この世をば 12 / 我が闘争 20 / ヒトラー 45 / 革新の拠点 49

第二章 革命児たち 59

大東亜戦争への道次 60 / 革命児 65 / 支那事変 75 / 革命 89 / 卓見の士 97 / 尾崎の足音 100 / 松本の闇 133 / 共産主義者の牙城 154

第三章 レールを敷く 171

「英米本位の平和主義を排す」 172 / 独裁体制 182 / 日米交渉 202 / 不倶戴天の敵 212 / 御前会議 220 / 「秋丸機関」と「腹案」 225 / 非戦の決意 249

四章 果報は寝て待つ 257

亡国の真珠湾攻撃 258 / 万全の準備 273 / 敗戦革命 282

第五章 戦後覇権を掴め 287

悪いのは奴ら 288 / 天皇 312 / 文隆という駒 330 / ライバル 338 / 戦後覇権を掴め 346

第六章 最後の我が闘争 357

最後の我が闘争 358 / 死の真実 375 / 後遺症 428

おわりに ―― 近衛文麿の大望は歴史から拒絶された 436

主要参考文献 442

近衛文麿関連年表 455

はじめに 近衛文麿は自殺ではなかった!

「戦争」と「経済」の関係を仕切るのは「政治」です。「戦争」を考えるとき「政治」は避けて通れません。そして日米開戦へいたる激動の時代、「政治」の中枢にいたのは青年宰相近衛文麿でした。

彼は、わたしが言うところの「扇の要(おうぎのかなめ)」に位置していたのです。

近衛文麿について高名な歴史学者は、「近衛文麿という人物は、軍部や官僚、右翼、左翼から最高指導者として待望されましたが、本当は何がしたかったのか、これがまず見えてきません。彼をめぐる諸勢力の動きも複雑に入り組んでいます」と述べています。

「何がしたかったのか」がまず見えてこない……、これが近衛についての定説です。

けれども、暗がりでものを捜すように凝視して、「まず見えてきません」というところのものが初めはおぼろげながらも、しかし、だんだんはっきり「見えてきてしまった」としたらどうでしょう。

近衛の行動は、一見、複雑でわかりにくいといわれています。変わり身が早いようで、優柔不断とも見られてきました。

しかし実は近衛の人生には一貫した明確な筋が通っていたのです。彼はきわめて主体的だったのです。己の名誉と栄光を手にするために、極めて自己本位的に利用できるものは、天皇でもコミュニストでも自分の子供でも見境なく利用したのです。

そのため、アメリカに留学した長男・文隆も、帰国後は自分の秘書官として働かせたり、陸軍の召集のままに満洲に派遣させたりしています。挙げ句の果てには、文隆は、凍土のシベリアに拉致・抑留され、ソ連・スターリンによって、日ソ国交回復の1956(昭和31年)に、病死という名の「謀殺」「圧殺」によってラーゲリで短い生涯を終えています。ソ連のスパイになることを強要されたものの拒絶したための死でした。

息子のそうした壮絶な死を、昭和20年12月に「自殺」したとされる近衛は知る由もありませんでした。

本書では、近衛文麿のそうした野望と挫折の生涯を追いながら、「見えてきてしまった」ものを徐々に解き明かしていきます。そしてはっきりと、ついには克明に叫びます。

近衛は、自分が利用した勢力によって、実は「謀殺」されたのだ ―― と。青酸カリを使用しての「自殺」とされている彼の荻外荘(てきがいそう)での最期の日々の数々の矛盾や不可解な行動も本書で解き明かしていきます。

こういう叙述で、近衛の生涯を追究したノンフィクション作品は、私の知る限りいままでなかったと思います。初めての試みといっていいかもしれません。

ちなみに、わたしは、拙著『日米開戦 陸軍の勝算 ――「秋丸機関」の最終報告書』(祥伝社)で昭和前半期の「戦争」と「経済」の関係を語りました。

72年前のあの戦争は、勝算もないまま、無計画で非合理で無謀なものだったのか。開戦を決意した日本陸軍はやみくもに突入したのかについて、私は、「陸軍省戦争経済研究班」の報告書を詳細に調査し、少なくとも陸軍は、科学性と合理性に基づいて開戦に向かったことを明らかにしました。「秋丸機関」と呼ばれた研究班は、第一級の英才を動員し、英米の経済力を徹底研究し、米国とは総力戦を戦わないことを前提に勝算ありと分析していたのです。また、「経済」の面から「戦争」をあきらかにする見方も示しました。

しかし、そこで話していない大切なことがあります。それは「政治」です。その「政治」について、本書で語り尽くした次第です。

また本書によって、グローバリズム勢力に支配され、その傘下の共産主義勢力に浸透されている戦後日本政治のあり方の原型が、近衛政権だったということもわかるでしょう。

なお、本文で引用した文献については、原文を読みやすいように現代表記に改めたり、振り仮名を付けたところがあります。また、一部を除いて、引用文献をその都度明記はしていませんが、すべては、文末の参考文献と照合できます。また、敬称は原則として省かせていただきました。

2023(令和5)6月

林千勝

大東亜戦争への道次

近衛文麿は、支那事変勃発直前から日本軍による南進と真珠湾攻撃の50日前まで、まさに戦前の激動期にわが国の政治中枢をにないました。

第一次近衛内閣は、昭和12年6月から昭和14年1月まで、第二次・第三次近衛内閣は昭和15年7月から昭和16年10月まで、通算では3年弱です。

第一次内閣と第二次内閣とのあいだの一年半は平沼騏一郎と入れかわりで枢密院議長でした。枢密院は天皇の諮問機関です。なお、第一次近衛内閣の後をついだ平沼内閣には近衛自身が無任所大臣としてはいり、大部分の閣僚も近衛内閣からの留任でした。さらに内務大臣に近衛の盟友の木戸幸一が就任しました。ですから平沼内閣も近衛色が強かったのです。

近衛内閣の下で展開されたさまざまなできごとを改めてならべてみます。

支那事変は中国共産党によるたくみな挑発に誘導された結果ですが、そもそも日本の北支進出に肯定的であった近衛首相は事変拡大を扇動する声明をだし、陸軍や世論を煽りました。

さらに陸軍参謀本部の反対に抗して「国民政府を対手とせず」と声明したり、事変拡大を予算面で手当しながら、不拡大施策については不作為の連続でした。石原莞爾陸軍参謀本部第一部長は事変拡大に強く反対し更迭されます。

近衛首相肝煎りの昭和研究会は、朝日新聞出身で近衛内閣嘱託として首相官邸内に部屋をかまえた尾崎秀実などのオピニオンリーダーを輩出して事変完遂の世論を形成しました。近衛首相は事変遂行の理念として「東亜新秩序」をうたい、さらには東南アジア(南方)を指向して「大東亜共栄圏」構想をうちだします。

国家総動員法によって統制を強化して総力戦体制を確立するとともに、第二次近衛内閣成立後まもなく三国同盟を締結して反英の枢軸陣営にはいり、つづいて大政翼賛会を始動させ、支那においては汪兆銘政府を承認しました。

陸軍が熱烈希求した日米和平のための「日米諒解案」はその謀略性もあってあえなく頓挫し、他方、対米英戦を想定して設立された「秋丸機関」の研究報告にもとづいて勝利をめざす戦争戦略の原型がつくられました。

「秋丸機関」の研究リーダー有沢広巳は、昭和研究会が発表した社会主義的な統制経済を企図する「日本経済再編成試案」の執筆者です。

近衛首相は南部仏印進駐に同意してついに米英蘭の対日石油全面禁輸を招来し、大東亜戦争への道を完成しました。仕上げは東條英機陸相に首相のバトンを渡したことです。東條陸相は最後の閣議で第四次近衛内閣を望むようすであったようです、が、近衛らは舞台裏にさがります。

これらの出来事がひとりの首相のもとでおきたのです。

大東亜戦争への道はイコール近衛内閣です。

「はじめに」でも述べましたが、近衛はとかく優柔不断であったとか、あるいは何かあるとすぐに病気になって寝こんだと語られています。そう語られているのですけれども、これだけの激動期に長いあいだ首相として政治をになってきた近衛です。そのベクトルが果たしてどこを向いていたのかについて関心を持たざるをえません。

近衛首相の真意はどこにあったのか?

当然のことながら近衛はこの問いに直接答える文書を残していません。戦後に出版されたものもその任を果たしていません。むしろ真意をおおいかくしています。同時に、そもそも戦後のわが国の歴史は東京裁判史観に塗りかためられ捏造されてきました。多くの一次史料も焼却・没収などにより失われています。だからいっそう、真実の探求はむずかしくなっています。

ただし、幸いなことに一部のキーマンの日誌が焼却・没収をまぬがれて後世に意外な史実をつたえることがあります。

近衛内閣についての歴史事象でいえば、わたしはかねがね『鳩山一郎日記』や『有馬頼寧(よりやす)日記』における記事に着目していました。

鳩山一郎は戦後に総理大臣になったあの鳩山一郎です。戦前から政友会で鳩山グループを形成する有力な衆議院議員でした。

有馬頼寧はその名を競馬の有馬記念に冠された人物で、衆議院議員をへて貴族院議員となり、近衛の有力ブレーンにして新体制運動の中心的存在となり大政翼賛会初代事務局長に就任しています。まずはとっかかりにこのふたりの日記から見ていきます。

『鳩山一郎日記』では、昭和15年11月1日「コミンテルンの東亜に於ける活動についての報告を読む。近衛時代に於ける政府の施策すべてコミンテルンのテーゼに基づく、実に怖るべし」と記されています。

昭和16年1月5日には、大政翼賛運動ならびに大政翼賛会は憲法違反である旨の政府への質問趣意書を書いたことが記されています。大政翼賛運動は共産主義路線だという糾弾です。

さらに2月23日「『コミンテルン編、組織問題教程』を読む。国民組織の再編成とか、大政翼賛の組織とか皆此の著書の指導を受くるものの如し」と記しています。

鳩山はこのさき近衛の策動から国体をお護りするため、「一身を犠牲として御奉公」する覚悟を述べています。

『有馬頼寧日記』では、昭和16年1月9日、首相官邸での近衛の発言として「米国との関係悪化し、4月頃危険」と記しています。

1月11日、「(衆議院任期満了に件う4月の)選挙を1年延期し、対米決意を明らかにし、国防国家建設に全力を挙げる態勢をとるべし」との線で有馬と近衛の右腕である風見章との意見が一致したことが述べられています。風見については後で詳しく述べます。

実際に4月の任期満了の衆議院選挙は1年延期されました。いまの感覚では信じられないことです。昭和16年1月といえば日米和平交渉をこれから本番に向わしめていこうという大事な時期です。近衛らはこの時期から国会議員を対米戦に向けて意識づけていこうとしていたのです。そのため、選挙などやっていられないということです。さらに、大政翼賛会は時局を「対米非常時」と位置づけています。

1月20日、「対米声明の事と推進班の事を決し」となっていて、声明を発して対米戦気運を醸成するとともに、大政翼賛会にて対米戦にそなえる国民運動を組織化する旨が決したと記されています。対米戦を煽るプロパガンダです。

結局声明自体はとりやめになりましたが、1月26日、国内の状況について「防衛司令部あたりから老人や子供の避難の達しが来るなど、地方などでは日米戦争切迫の様に考えている」と記しています。防衛司令部も国民を煽っているのです。

結論からいいますと近衛はみずからの闘争のために、まずある勢力を利用しようとしたのです。ある勢力とは、共産主義勢力でありコミンテルンにつながるものたちであり、そのシンパも含まれます。

具体的にはどういうことなのか、次に見ていきます。

非戦の決意

話をすこし戻します。昭和16年10月中旬、近衛は内閣を投げだしました。

その際、「後継首相は東條」というアイデアが近衛から木戸に呈せられたのでした。

このことを後に有馬頼寧や風見章も書いています。東條の天皇への忠誠心と陸軍内の統率力を評価して、という理屈です。

近衛は木戸に次のように言いました。

「君の苦心はお察しする。君の今の考え方は誠に尤もであると思う。矢張り何としても9月6日の御前会議の決定を白紙に返さなくては、米国と戦う外ないと云うことになる。……殊に今一番大事なことは、陸軍の統制を乱さず此の難局を切り抜けなければならぬと云うことだ。その意味では寧ろ東條陸相に収拾せしむるのが一番いいと思う」

さらに近衛は次のようにつけくわえました。

「東條陸軍大臣が陸軍の統制と云う点から見て一番いいと思う。数日来東條陸相と話して見ると、東條陸相といえども、直ぐに米国と開戦しようと云うのではない。殊に海軍が自信がない様なら之はやることは出来ないとも云っているのだから、陛下から御言葉でもあれば東條陸相は考え直すだろう」

木戸はこのとき近衛と熱心に話しあい、そして念をいれて近衛にもう一晩よく考えてくれるよう依頼したのです。

翌朝、近衛は電話で、「やはり東條しかあるまい」と返事をしてきたとのことです。

戦後になって、昭和37年頃でしょうか、木戸はこう言ったとのことです。

「この点については、自分はテープレコーダーに吹き込んである。それは50年後に開封してもらうように、ある場所に預けてある。それですべてがわかる」

録音時から50年後の録音テープ開封であれば平成3年、この発言から50年後であれば平成24年頃にあたります。顛末はどうなっているのか、興味あるところです。

一方、東條のほうは、近衛内閣最後の閣議の際、近衛に対してしきりに、「再考して、もう一度第四次内閣を組織して、近衛の力で戦争をしろ」というようなことを言っていたのでした。東條自身、まさか自分に大命降下があるとは夢にも思いませんでした。しかし、近衛のシナリオでは、“対米開戦はもっぱら東條という駒が行い、かつ東條が全面的に戦争責任を引きうける”ことになっているのです。

近衛は、総理就任の挨拶にきた東條に日本刀を贈呈しています。絶妙の小道具の使い方です。

10月18日の『鳩山一郎日記』には、「東條に大命降下せりと。近衛は逆賊と歴史は断ずるや。……近衛、木戸の所謂ブロックは遂に日本を何処迄引きずるであろう」と記されています。鳩山一郎には近衛の企図が見えていました。

9月6日、御前会議決定についての「白紙還元の御諚」により、統帥部からの即時開戦決定要求というプレッシャーはいったん東條の眼前から消えました。国策を非戦の方向に進めるために東條は慣例を破って陸軍現役のまま首相となり、陸相を兼務しました。陸軍内の主戦勢力をおさえることが狙いです。

さらに非戦にむかう場合に右翼その他民間が騒ぐであろうことに備えて、警察をしっかり掌握するために内務大臣も兼務しました。悲壮な決意をともなった兼務です。

いまや日本は経済封鎖と包囲陣のなかに閉じこめられ、交渉での打開の道は見あたらない。進退まったく窮まっていたのです。けれども、思わぬ大命降下と「白紙還元の御諚」により成立した東條内閣は、連日閣議を開いて、ひろく内外の情勢、日米交渉、国力判断などについて再検討しはじめました。大本営政府連絡会議もほぼ毎日のように開きました。

しかし外交で打開の道がひらかれるとは誰にも考えられない。作戦開始可能の時期は限定されていて、それを逸してはまったく武力解決の道を失う。陸海軍統帥部は焦慮しはじめます。

「いまさら何の国策再検討ぞや。すみやかに、再検討を完了して結論を出せ」

まもなくこういった要求が統帥部から連絡会議で主張されはじめました。

統帥部はこのころすでに戦争戦略「対米英蘭蒋戦争終末促進に関する腹案」の原案を手にしていました。

陸海軍統帥部内では「東條の変節」といった声さえ聞かれるようになりました。それでも東條は白紙還元の主旨を繰りかえし述べたといいます。東條は人がかわったように統帥部の焦慮をおさえることに腐心したのです。

東條内閣は組閣いらい日米交渉妥結に全力をつくしました。しかし半年余かけてまとまらなかった交渉を、わずか1ヵ月でまとめることはどだい無理な話です。

これほど東條が平和愛好の聖慮を奉じ非戦の方針をとろうとしていたのですが、東郷外相、賀屋蔵相の主張した「交渉不調のまま戦争に訴えない」案は最終的にとられませんでした。この案では、支那事変は解決せず、経済封鎖も解かれず、かつ日本海軍の艦艇は石油枯渇で動けなくなるばかりだったからです。したがって「戦争決意のもと作戦準備を整え、それとともに外交施策を続行して、これが妥結につとめる」方針にせざるを得なかったのです。そして「対米英蘭蒋戦争終末促進に関する腹案」があったから戦争を決意できたのです。

東條を、そして「白紙還元の御諚」を近衛は最初から冷ややかな眼で見ていたことでしょう。「対米英開戦は避けられるわけがないではないか。敷かれたレールを走る東條内閣は開戦内閣なのだから」と。

日米交渉がおし詰まっていた状況下、政府は11月17日に臨時議会を召集します。日米交渉の中身は日米ともに秘密にされていましたので、国民に事態が切迫しているということだけでもわからせておこうとの狙いです。

東條首相は施政方針演説で、日本の期するところは、第三国が支那事変の遂行を妨害しないこと、対日包囲陣と経済封鎖の脅威が解除されること、欧州戦争が太平洋に波及しないことの三点であると述べ、結論を東洋の平和を祈念するとしました。

衆議院でベテランの島田俊雄議員は全会派を代表して次のように熱弁をふるいました。

「支那事変の解決しないのは米国等の妨害によること、シンガポール、グアム、フィリピン、ハワイ等に対日包囲陣を強化しつつあって太平洋に一触即発の危機をかもしている……東亜諸民族が有無相通、共存共栄の平和境たる大東亜共栄圏を確立して世界平和に貢献しようとする皇国の主張のどこに侵略的意図があるか……。

正義を蹂躙し、独立を脅威し、進路を遮断せられてもなおかつこれを甘受し、侮辱や威嚇に屈服して自滅を待つが如きは吾々の正義観、愛国心が絶対に許さぬ。凡そ話をしても解らぬ者には尚解らせる方法工夫がある。しかし解っておりながらなお解らぬというて理屈を捏ねて止まざる者に対してなすべきことは、ただ一つあるのみではないか……」

島田のいう「解っておりながらなお解らぬというて理屈を捏ねて止まざる者」とは米国政府のことです。

「政府はややもすれば国民大衆がいまだ時局認識に徹底しておらぬかの如くに考えておられるようであるが、それこそ大なる誤りである。政府は果たして如何に吾々国民が押し詰められた気分になり、どうしてもこの重圧を押しのけて、天日を見ねば止まらぬという意気に燃えているかを認識しておられるか。国民は皆目に見えざる空襲に攻められている気分に駆られている。政府当局にして一度大磐石の決心をもって前進一歩するならば、電光石火瞬時にこれに呼応して邁進するの覚悟をしていることが判っておられるか。ここまで来ればもはや、やる外はないというのが全国民の気持ちである……」

最後の「やる外はない」との声がとどろくと、議場の緊張はいっきにピークに達しました。

日米交渉の詳細はわからなくても、その空気は議員にも国民にも響いていたのです。

なによりも経済封鎖による苦境は日常生活を襲っていました。

新聞がアメリカ主導の包囲の状況をどんどん報じていて、議員も国民もアメリカの横車に嫌悪を感じていました。

みなが切羽詰った気分に閉じこめられていたのです。

一部議員や民間では、「米国討つべし」の声が高く、気分は政府より一歩先を行っていました。近衛にとってはしめしめの様相です。

11月29日に鳩山一郎は真崎甚三郎を訪問して、日米開戦は避けられるか否かの見解を求めています。

これに対して真崎は、「避け得ず」と答えます。

すると鳩山は、「日米開戦せば日本は共産主義に陥るべしと観測しあり」とし、真崎も、「その通りだ」と答えています。日米戦争の国内の混乱に乗じて共産主義革命がおこる可能性を二人はともに危惧したのです。

けれども、日米双方が燃えたつ本格的な日米戦争に突入するには状況はまだ不十分でした。

近衛のシナリオを次へ進めるためには、米国の方でも、「日本討つべし」の世論が轟然とわき起こらなければなりません。

亡国の真珠湾攻撃

昭和16年12月8日未明、太平洋で幕はあがりました。

真珠湾攻撃です。

山本五十六連合艦隊司令長官が、真珠湾攻撃で、大東亜戦争の「対米英蘭蒋戦争終末促進に関する腹案」における「米国をあまり刺激せず米国艦隊はその来襲を待つ」という対米戦略および雄大な西進作戦を徹底的に破壊します。

真珠湾攻撃は「腹案」と根本的に矛盾するのです。

山本五十六連合艦隊司令長官は、昭和16年1月7日付けの及川海相宛書簡「戦備に関する意見」において、「日米戦争に於て我の第一に遂行せざるべからざる要項は開戦劈頭敵主力艦隊を猛撃撃破して米国海軍及米国民をして救う可からざる程度に其の志気を沮喪せしむること是なり……」と述べています。

ご存じのとおり、真珠湾攻撃(奇襲)は第一次世界大戦の戦禍の記憶も生々しい米国民の反戦感情をびっくり返し、米国民を一挙に戦争へと結束させ「日本討つべし」「枢軸討つべし」の大合唱をわきおこしたのです。ルーズベルト大統領の3選時の非戦の公約など吹っとんでしまいました。

真珠湾攻撃は山本が述べていた幻想的な企図と真逆の結果を招いたのです。たしかに空母を討ちもらしたり、地上攻撃を中止したりしましたが、「志気を沮喪せしむる」どころか米国民の戦意を猛烈に昂揚させたのです。

米国側の事情通は、真珠湾攻撃を「相手の横面を張って激昂させただけの作戦」と評しています。真珠湾攻撃は、対枢軸開戦と同時にはじまる米国の本格的戦争準備を劇的にスピードアップさせ、米国が猛烈な勢いで供給力(経済抗戦力)を最大化することを可能としたのです。「腹案」が狙った「日米戦意義指摘に置き、米国輿論の厭戦誘発に導く」とはまったく逆です。

「陸軍省戦争経済研究班」(秋丸機関)では、昭和18年の造船能力を、米国が五百万総トン、英国が百万総トン、あわせて六百万総トンと予測していました。しかし、米国の戦争準備の炎が猛烈に点火されたことで、米国の造船能力は倍の一千万総トン、英国でも百五十万総トン、あわせて一千百五十万総トンといっきに倍増し最大化にむかってしまいました。真珠湾への攻撃(奇襲)により、米国の経済抗戦力はみごとに上方ヘシフトしたのです。

このため、日本がいったん講和に持ちこまなければならない時間軸上のリミットは、より前倒しになりました。当初の想定の1年半から2年が1年をきるくらいになってしまったのです。

日本の持ち時間は非常に少なくなり、一層すみやかに脇目もふらずに西進すべき状況におかれたのです。

なぜ山本はこのような国益を損なう暴挙を企図したのでしょうか。

彼は若いころの米国での留学や駐在のときから真珠湾攻撃を思いえがいていたという話があります。アメリカ軍人から真珠湾を攻撃すれば日本に勝機があるとでも示唆されたのでしょうか。いずれにせよ、真珠湾攻撃が山本の信念になっていたようです。

そんな彼をなぜ連合艦隊司令長官に任命し、しかも、まるで日米開戦を待つかのように比類なく長期間在任させていたのか。まるで真珠湾攻撃前提のトップ人事です。彼を連合艦隊司令長官に任命したのは米内光政です。

連合艦隊のなかでは、多くの反対を押し切って昭和15年末ごろに山本の一存で真珠湾攻撃が決定されました。

しかしながら海軍省軍務局や作戦部の大反対がつづきました。

これらの反対論は、攻撃自体の危険性もさることながら、米国世論の激変を危惧したきわめて合理的なものでした。航空艦隊参謀長の大西滝治郎は16年9月末に聞かれた航空艦隊首脳部の打ちあわせの席上次のように述べています。

「日米戦では武力で米国を屈服させることは不可能である。……対米戦に突入する以上、当然戦争の早期終結を考えねばならず、それにはある一点で妥協をする必要がある。そのためには、フィリピンをやっても何処をやっでも構わないが、ハワイ攻撃のようなアメリカを強く刺激する作戦だけは避けるべきだ」

「腹案」の戦略思想と軌を一にするものです。

けれども10月下旬から11月初めにかけての時期に永野(修身)軍令部総長は真珠湾攻撃を裁可してしまうのです。永野総長はこの不可思議な裁可をした理由を、戦後、東京裁判の検察尋問に答えて次のように証言しています。

「海軍省軍務局はアメリカ艦隊を待ち受けるとする伝統的な手段を好んだのです」

しかし、

「山本大将は真珠湾攻撃計画が正しいという強固な考えがあり、その計画が実行できなければ部下と共に辞職するとおどしたのです」

「私はもともと海軍軍令部案(『腹案』)に賛成していたのです。……海軍作戦部は南太平洋でアメリカ軍を何年も待つことに計画を使うことに賛同していました」

「私は海軍省軍務局の方が理にかなっていると思ったのでこちらの計画(『腹案』)に賛成だったのです。しかし、艦隊の指揮者が辞任するのは反対でした。……一番良いのは承認だと思ったのです」

すなわち、山本が辞任しないようにするためだけに、永野は亡国につながる真珠湾攻撃を裁可したという証言を後世に残したのです。国益にかなう合理的な理由はなかったと言っているのです。永野は暗に「口にできない理由があった」と述べているのです。

真珠湾攻撃を裁可した永野の背後にはまさに闇があると言わざるを得ません。この後、永野は冬の寒い監獄で窓を破られたままにされ裁判途中の昭和22年1月2日、急性肺炎にかかります。永野は巣鴨プリズン(拘置所)から両国の米陸軍第361野戦病院に移され3日後に死去しました。まるで殺されたようだと言われています。

永野の死後、拘置所の部屋に残された裁判関係資料、手紙、諸記録等の貴重な書類は妻に引きとられました。しかし、それらがぎっしりと詰まった大きなトランクは妻と娘が高知の自宅へもって帰る途中の列車で盗まれてしまうのです。妻は新聞広告を出してまでトランクを必死に探しましたが出てきませんでした。かわいそうに妻はこれを苦にして間もなく亡くなります。

なお、日本は真珠湾を「奇襲」したつもりでしたが、ルーズベルト大統領は山本の企てを先刻承知で、大事な空母は避難させ、旧式戦艦等を無防備で真珠湾に停泊させ、日本海軍の「奇襲」を待っていたとする説が有力です。

ルーズベルト大統領は、大統領選挙当選時に戦争不参加を公約していました。戦争不参加は世論の圧倒的な支持を得ていました。ルーズベルト大統領は、この公約を180度ひるがえして日本やドイツと開戦するための口実を求めていたのです。

だからヒトラーひきいるドイツ軍は、実質上大西洋でアメリカ海軍の艦船から攻撃をうけていましたが、耐えがたきを耐え忍びがたきを忍んで100%自重していたのです。

この真珠湾攻撃が亡国の道であることは、豊富な情報ネットワークをもっていて米国事情に詳しい近衛は熟知していたと思われます。近衛と山本はしばしば密に情報交換をしていました。16年9月12日にも近衛は山本と秘密裏に会っています。真珠湾をやった場合、超大国アメリカを本気で立ちあがらせてしまうのですから、結局は日本に勝ち目がないと山本も認識していたでしょう。最初の1年や1年半はともかく、それ以降は見こみがないことを山本は近衛に正確に伝えていました。さらに2人の間には記録に残っていない特別な意思疎通もあったかもしれません。

現に、緒戦の勝利で多くの人々が喜びにわいていたとき、近衛はまったくひとり冷静でありました。12月8日、風見章も息子に「第一撃は立派だが、いずれ日本は負ける運命にある」と話しています。

風見と山本もきわめて親密な仲でした。風見は山本への手紙を新聞記者に感づかれないようにとの理由で、秘書ではなく、しばしば長男の博太郎に持っていかせていました。山本から風見への手紙は風見自身が終戦後すぐにすべてを焼却しています。長男は後に次のように回想しています。

「親父は終戦後3日か4日、一週間もしないうちに手紙を全部焼いてしまった。それは徹底していて、それまでのものを全部。他人に迷惑をかけるのが一番いかんというのが、親父の考えだった。僕が見たら近衛さんの手紙、山本さんの手紙、米内さんの手紙だとか、いろいろな人の手紙がある。僕は焼くのはもったいないと思ったから、『こういう手紙は焼かずにしまっておいた方が、いいんではないか』と親父にいったらね、『そんなことを言うな。もし万が一それがもとで迷惑をかけたらどうするんだ。米軍なんて何をやるかわからんのだから。間違いがないようにこういうふうにやるんだ』」(「父・風見章を語る ―― 風見博太郎氏に聞く」)

まず長男の目についたのは、近衛、山本、米内からの手紙だったのです。とくに数が多かったのです。「迷惑をかけたらどうするんだ」と言っていますが、山本はすでに2年以上前に亡くなっていていません。「米軍なんて何をやるかわからんのだから」と言っていますが、風見は日記や関係資料はきちんと残しています。近衛、山本、米内からの手紙を終戦後すぐさま焼いたのは、自分を守るためであったのでしょう。絶対に残してはいけない事実の一部が彼らとの手紙のやりとりに書かれていたのでしょう。あるいは、近衛、山本、米内との手紙のやりとりの多さ自体も隠しておきたかったと考えられます。

山本は“自由主義的”と呼ばれた左派の言論人や学者たちとも親しいつきあいがありました。昭和16年4月には、異例なことに、12人の言論人および学者グループが横須賀に入港中の連合艦隊旗艦長門に山本長官を艦船見学を兼ねて訪ねています。東京朝日新聞論説委員で風見や尾崎と親しい関口泰、政治学の矢部貞治、経済学の大河内一男など昭和研究会にいた顔ぶれです。

ところで、12月8日、真珠湾攻撃に先立つこと1時間20分、マレー半島上陸ではじまる南方資源地帯獲得をめざした「腹案」第一段作戦は予想以上の成功をおさめます。

12月25日 イギリスの植民地である香港占領。

翌年1月3日 アメリカの植民地であるフィリピンのマニラ占領。

2月15日 イギリスの植民地であるシンガポール占領。

3月8日 イギリスの植民地であるビルマのラングーン占領。

3月9日 オランダの植民地であるインドネシア(蘭印)のジャワ占領。

この成功は、日本軍の戦略的な勝利であると同時に、アジアの民衆が日本軍を長年にわたる欧米列強による植民地支配からの解放軍として歓迎し、陰に陽に広範に支援をした結果でもありました。

昭和19年にはバチカン市国がアメリカから独立したフィリピンを実質上国家承認しています。画期的なことです。

インドネシアでは、日本は石油の生産施設をほぼ無傷で獲得することができました。日本はこの地で、以後数年にわたって当初計画を大幅に上まわる石油を手にいれることができたのです。シンガポール陥落は、欧米列強によるアジア植民地支配の一大拠点を壊滅させたものです。白人植民地主義の長い歴史の終わりをしめす人類史的な偉業です。

シンガポール陥落後、イギリスのチャーチル首相は、日本の第二段作戦での西進を大英帝国を崩壊へ導くものとして恐れました。さすがにチャーチル首相はみずからの致命的な弱点を熟知していたのです。

「腹案」の第二段作戦はイギリス屈服に重点を置き、ビルマ、インド(洋)、さらには西アジアを見すえての西進が基本です。一方、ドイツはイラク・イランヘ進出し日本と連携すべく、また、スエズ・北アフリカをにらみつつ油田確保も狙ってコーカサス(黒海とカスピ海にはさまれた地域)作戦を企図していました。

日本軍によるプリンス・オヴ・ウェールズ、レパルス等の撃沈により東洋艦隊が大損害を被り、このときインド洋の覇権を失っていたイギリスは豪州やインドからの派兵ができなかったので、コーカサス、西アジアは枢軸側にとってこのうえない戦場だったのです。

この情勢下、昭和17年3月7日、大本営政府連絡会議で、第二段作戦の詳細検討の前提としての「今後採るべき戦争指導の大綱」が決定されました。この「今後採るべき戦争指導の大綱」で驚愕すべきは、「機を見て積極的の方策を講ず」の文言が挿入されたことです。この文言は、大東亜戦争における日本の勝利のためには決して記載されてはならない代物でした。

陸軍参謀本部第一部長(作戦)田中新一中将は業務日誌に、「3月8日 戦争指導は恐るべき転換を来すかも知れない。海軍の太平洋攻勢作戦が戦争指導の主宰者になる。3月10日 太平洋の積極作戦は国力速成の根幹をゆるがす。不敗態勢の建設を第一義とする要あり。(中略)大東亜戦争指導は緒戦の終了と共に岐路に立てり。印度―西亜打通の重視」と書き残しています。山本連合艦隊司令長官に引きずられた海軍ひいては日本軍の悲劇が浮きぼりになったのです。

昭和17年3月7日の「大綱」決定後、4月15日に海軍が決定した第二段作戦は、「腹案」では日本に成算がないと勝手に考えた山本連合艦隊司令長官の意向を反映した東向きの積極作戦となってしまいました。山本の意向は緒戦の勝利で勢いを増していたのです。そしてまたもや永野軍令部総長がこれを承認しているのです。

陸軍は、攻勢の限界を超えることを恐れていました。陸軍は、ジャワ占領によって第一段の戦略目標は達成されたので、おおむねその線で長期持久態勢を固め、連合艦隊の主力をインド洋に指向し、インド陥落、西亜(ペルシャ、イラク、アラビア方面)打通に資する作戦のみにすべきと主張しました。まさに正論です。

真珠湾で空母を討ちもらした山本連合艦隊司令長官は、ハワイ攻略に挑みたかったのですが、航空兵力の整備を待たなければなりませんでした。

そこで、そのあいだに、セイロン島攻略によりインド洋のイギリス東洋艦隊を誘いだし撃滅して西正面の態勢を整えようとしました。

このとき、ドイツも日本に対してインド洋でのイギリスの後方攬乱を要請しています。開戦時に大損害を被ったイギリス東洋艦隊はセイロン島に退避し、その後、本国艦隊から増援をうけ、戦艦5隻、空母3隻の大艦隊に復活していたため、ビルマ攻略をひかえた日本軍には脅威となっていました。当然にインド洋作戦は陸軍の望むところです。

日本海軍は、第一段作戦の最終章のインド洋作戦として、4月5日から6日にセイロン島沖で空母機動部隊によるイギリス東洋艦隊の再撃滅をめざし、空母1隻、重巡2隻そしてベンガル湾内の商船21隻を撃沈するという一方的勝利をおさめました。しかし、結果的にイギリス東洋艦隊の多くをインド西岸やアフリカ東岸にとり逃がし撃滅はたっせられませんでした。

他方、チャーチルは、4月7日および15日付のルーズベルト宛書簡で、「今、日本がセイロン島と東部インドからさらに西部インドヘ前進してくれば対抗できない。蒋介石支援ルート、ペルシャ湾経由の石油輸送ルートやソ連支援ルートが遮断される」とし、インド洋における海空軍の増強への支援とともに4月末までにアメリカ太平洋艦隊が日本の西進を止め東へ転じさせるべく牽制行動をとるよう切望しました。米英ともに、日本軍が西進し、インド・中東においてドイツと出会うことで枢軸側による世界制覇がなかば達成されることを恐れたのです。ですから、日本海軍は、すかさず、脇目もふらずにインド洋方面に積極展開すべきだったのです。

チャーチルの書簡に対して、ルーズベルトは次のように返事をしています。

「太平洋艦隊が今取りかかっている手段は軍機密の要求上細部にわたってはお知らせしてありませんが、近くご承知になる時、効果的だとお思いくだされば結構です」

当時、アメリカ艦船による日本本土攻撃は、日本軍による周辺海域の厳しい警戒下、きわめて危険で困難な状況でした。そこでアメリカは前代未聞の奇策をねります。すなわち、陸軍の長距離爆撃機を日本から遠く離れた地点で海軍の空母から決死の発艦をさせて日本本土にむかわせ、日本本土の目標地点を空襲する。その後、着艦は不可能なので海をこえて中華民国の飛行場に着陸するという作戦です。

この作戦を、アメリカ陸海軍は蒋介石と連絡しながら大急ぎで準備しました。空襲部隊の指揮官は、リンドバーグとならぶ空の英雄、21時間アメリカ大陸横断飛行に成功したドゥーリトル陸軍中佐です。

チャーチルからルーズベルト宛の書簡と符合する時期、日本では衆議院選挙中の昭和17年4月18日の朝、犬吠埼より約1100キロの地点で、空母ホーネットから「B-25」16機が東京方面等にむかい空襲を敢行しました。アメリカは、太平洋の貴重な空母4隻のうち2隻を本作戦に投入したのです。この空襲で日本国民は無差別攻撃をうけ、死者は子供を含む87名、重軽傷者466名、家屋35戸の被害を出しました。

本土上空での米軍機の第一発見者は、偶然にも内情視察のため水戸にむかって陸軍機で移動中の東條首相でした。東條は度肝をぬかれ、ただちに視察を中止し、おおあわてで汽車に乗り東京にむかい、すぐに天皇へ報告に参内したのでした。

ドゥーリトル空襲が海軍にあたえた衝撃はとくに甚大で、山本連合艦隊司令長官のプライドは大きく傷つき、一方で空襲を防ぐにはミッドウェー島占領が必要だという説明に説得力が増してしまいました。ミッドウェー作戦については、海車内においてさえ作戦発動時期等について議論があり、ペンディング状態であったのです。

しかし、不幸にもドゥーリトル空襲を背景に疑義を呈する議論がいっきに収束してしまったのです。このとき山本連合艦隊司令長官はドゥーリトル空襲にこめられた真の狙いにまったく思いをいたそうとはしませんでした。日本の「西進」を「東進」に転換させるというアメリ力側の意図は、乾坤一擲の空襲で実現したのです。日本の国家戦略「腹案」が吹っ飛んだのです。

ちなみに、この5月、英ソ相互援助条約がむすばれ、対ソ支援ルートとしてインドが明確化されました。当時、英米の海上輸送を破壊するための潜水艦は、日本はインド洋や豪州近海に数隻を配備するのみでした。ドイツは大西洋を中心に最大375隻を配備して、英米の船舶に猛攻撃をかけました。したがって日本海軍主力のすみやかな西進がますます必要とされる状況となっていたのです。

ミッドウェー作戦の結果は、ご存じのとおり日本の大敗北。海軍の慢心もわざわいして、アメリカ海軍の待ちぶせにより主力空母4隻と艦載機を一挙に喪失しました。しかも罪なことに、海軍はこの壊滅的損害を陸軍側にながく知らせなかったようです。

ところがこの後、再びインド洋作戦、すなわち「腹案」への回帰のチャンスがめぐってくるのです。昭和17年6月21日、ついにドイツ軍がリビアのトブルクにあるイギリス要塞を陥落させ、エジプトヘ突入しました。枢軸の画期的な勝機到来です。

急速6月26日に日本海軍は、再編した連合艦隊を投人するインド洋作戦を決定。陸軍参謀本部もセイロン島攻略を東條首相に進言しました。

しかしながら、連合艦隊に引きずられた海軍は、「腹案」をはるかに逸脱して、「米」豪遮断の準備を進めていました。「腹案」にそった「英」豪遮断ではありません。そして、後に設定される絶対国防圏から遠いラバウルに基地航空部隊を集中、さらにそこから1000キロメートルも離れているガダルカナルに進出し、7月から航空基地の建設をはじめたのです。

8月8日、このガダルカナルにアメリカ軍が突如上陸。日本は激烈な消耗戦を展開し、多くの搭乗員をふくむ陸海軍兵、航空機と艦艇を失ったのです。まったく無意味な消耗戦。

日本の国力から、その後この損失を回復することは不可能でした。ここに、インド洋作戦をはじめとする西進戦略はすべて崩壊、日本の戦争戦略は完全に破綻したのでした。

永野修身軍令部総長や山本五十六連合艦隊司令長官ら海軍による意識的な戦争戦略からの逸脱が、二度の大きな勝機があったインド洋作戦をはじめ西進戦略を崩壊させ、わが国をそもそも意図せざる「太平洋戦争」という地獄へと転落させたのです。大東亜戦争を破壊し、遂行不能におとしいれたのです。

英霊たちの怨嵯の声が聞こえてきます。この時点で、祖国は戦争に敗れたといえます。日本がインド洋を遮断しなかったために、アメリカは大量の戦車と兵員を喜望峰回りでエジプトヘ送ることができました。ドイツ軍は前進をとめられ、結局、昭和18年5月にチュニジアの戦いで壊滅しました。ドイツ軍も日本海軍を怨みました。

近衛は、アメリカを真珠湾攻撃によって本気で参戦させたら、たとえいっとき南方の資源をうまく手に入れてその後、西へ行ったとしても、日本は結局は巨大国家アメリカにやられてしまうと悟っていました。真珠湾攻撃という暴挙で、すでに敗北を見通していました。

尾崎も風見も同じ見解でした。支那事変拡大、南部仏印進駐、真珠湾攻撃そしてミッドウェー作戦、ガダルカナル攻防と亡国への水先案内人であった米内光政、永野修身そして山本五十六は、近衛にとって敗戦にむけての実に頼もしい駒であったのです。

万全の準備

首相退任後の近衛は軽井沢、熱海そして箱根などをめぐりながら痔の治療と静養をしていました。

昭和16年12月8日、真珠湾攻撃成功のニュースに日本中がわき立ちました。近衛は箱根でラジオニュースを聞き、急ぎ上京します。そしてすかさず周囲の者に、「とうとうやったね。僕は悲惨な敗北を実感する。こんな有様は初めのうちだけだろう。一年目はいいが、二年目から悪くなる」(『細川家十七代目 ―― 私の履歴書』細川護貞)と言ったのです。すべて近衛が思い描いたとおりに進んでいるのでした。

日米開戦後は、近衛は敗北主義者、親米派として非難を浴び、車は憲兵に尾行され、荻外荘は監視されることもあったそうです。しかし戦争責任回避という狙いをもつ近衛にしてみれば、このような扱いは願ったり叶ったりというところでした。

昭和17年から18年にかけて近衛は東大附属病院大槻外科に痔の手術と治療で二度ほど入院します。山本ヌイは一日おきに代々木の自宅から食事を運びました。

17年11月の入院時には、近衛はゾルゲ事件で検挙された尾崎の件で形式的な訊問を病室でうけています。

近衛は昭和18年頃からいわゆる「共産主義陰謀説」を主張しますが、これについては後ほど詳しく述べます。

痔疾が癒えた近衛は、19年からかなり積極的に活動しはじめます。敗戦後にむけて体調も万全といったところです。

戦時中の近衛のおもな情報源は、戦局については陸軍は酒井鎬次中将、海軍は高木惣吉少将、国際情勢や米英側の動向については第二次第三次近衛内閣情報局総裁の伊藤述史と外務省の加瀬俊一、宮中については近衛の意向で高松宮の連絡係となった女婿の細川護貞、そして国内情勢については第二次第三次近衛内閣書記官長の富田健治がいたことが知られています。

また、近衛は、NHKの対敵放送を担当していた牛場友彦や松本重治をつうじてアメリカの短波放送も情報源としていたと思われます。

昭和19年12月の前駐日大使ジョセフ・グルーの国務次官就任の報は、近衛にとってしめたものでした。なにしろ、グルーは近衛の日米開戦前の「平和への努力」の大切な証言者であるからです。ただし、残念ながらグルーは昭和20年8月15日、終戦と同時に国務次官を辞任します。さらに、太平洋問題調査会の太平洋会議における日本についての討議内容については、外務省も近衛も大きな注意をはらい情報を入手していました。

近衛は、昭和18年2月初めに、「第二次及第三次近衛内閣二於ケル日米交渉ノ経過」と題する文書を学生時代からの友人で作家の山本有三にわたしています。牛場秘書の手による草稿を全面的に加筆修正することで16年11月中旬にほぼ書き上げていたものです。戦後公表された「日米交渉に就いて」という文章とほぼ同じです。

近衛からわたされた文章を読んだ山本は、「こういうふうに秩序だって、日米戦争の回避につとめ、平和のために努力した記録を見たのは、これが最初でした。なにしろ、戦争の真最中のことですからね」とあまりの準備のよさにびっくりしたのでした。

近衛は、早々と戦争責任回避のために日米交渉の努力というアリバイを完備させていたのでした。

翌年、学徒動員がさかんになったころですが、近衛は伝記を書いてくれる若者の紹介を、蒲焼きをご馳走しながら山本に頼んでいます。しかし、多くの若者が動員されはじめていた状況でしたので、結局、山本が引きうけることになりました。近衛の口述をもとにした日記風の伝記です。これも、近衛の戦後にむけた念のいったアリバイづくりの一環です。

後日談ですが、この近衛の伝記は、戦後、病をえた山本にかわって、前東大法学部教授の矢部貞治が近衛文麿伝記編纂刊行会の協力のもとに出版しています。矢部と仲のいい後藤隆之助が資金集めに走りまわったようです。

昭和19年4月12日、戦局がいよいよ悪化する中、近衛は東久邇宮殿下に拝謁し、「自分としては首相を替えるのではなくこのまま東條にやらせる方が良いと思う」と申し上げました。

「もし替えて戦争がうまくいくようならば当然かえるのがよいが、もしかえても悪いということならば、せっかく東條がヒトラーとともに世界の憎まれ役になっているのだから、彼に全責任を負わしめるほうがよいと思う。途中で二、三人交替すれば、誰が責任者であるかがはっきりしないことになる」との理由です。近衛の本音です。

一方、近衛は山本有三に「大化の改新」のごとくと称して東條暗殺を熱心に説いたりもします。もちろんすぐに熱が冷めてしまい結局は実行しません。

そんなことではありましたが、東條内閣打倒や和平への転換を重臣たちと連携しながらめざす近衛グループなるものがしだいに形成されていきました。

近衛の和平論は、米国の影響力下でのみずからの戦後覇権につながる英米との「丸腰」の和平交渉でした。東條内閣打倒のポーズや敗戦後の戦争責任回避と責任転嫁のための味方づくりは、この時期の近衛にとって大切なことでした。

高木惣吉、吉田茂、小畑敏四郎、富田健次などがまずこのグループの筆頭にあげられます。吉田茂は、原田熊雄、池田成彬、樺山愛輔などの大磯の住人たちで親英米的和平派(大磯グループ)を形成していました。

これらの面々が後で述べます昭和20年2月の「近衛上奏文」の起草に協力し、この戦争を共産主義者と陸軍統制派の陰謀として天皇に訴え、かつ戦後に伝えていくのです。

ところで、戦後、自分は軍部に反対し平和主義者であったとか、自由主義者であったとかと自任する人々は、たいてい戦争中は軽井沢や箱根などの別荘あるいは疎開先で悠々自適にまったく戦争の圏外ですごしていました。スイスの公使があらためてアメリカに軽井沢を爆撃しないように頼んだという話もあります。

近衛のすまいは永田町の邸宅、目白の邸宅、それに杉並の荻外荘、さらには白樺の林にかこまれた軽井沢の別荘「草亭」がよく知られています。そのほかにも小田原入生田、湯河原、鎌倉山、そして京都御室などと多くの別邸がありました。

近衛家の邸宅は広大でした。さすがに永田町の邸宅は400坪でしたが、目白の邸宅は17,000坪あったということです。ただし大正11年にかなりを分譲し、近衛町と名付けられます。荻外荘は当初は2万坪、その後、約2千坪。軽井沢の「草亭」は1万坪、小田原入生田の別邸は当初借家でしたが5万坪もありました。山本ヌイと斐子は、昭和19年12月から小田原入生田の別邸に疎開していました。京都御室の別邸は約3千坪。

戦局がきびしくなっても、近衛はとりよせのうなぎを食べ、自動車はガソリンに不自由せず乗り放題で女のところへ通い、ときにゴルフ三昧、用のないときは邸宅で寝ていればよかったのです。「果報は寝て持て」です。

空襲嫌いの近衛は、ヌイと斐子を疎開させてからは小田原入生田を本拠地にしていました。「親子三人が仲むつまじく幸せな日々をすごした」と後にヌイが回想しています。

有名な逸話があります。戦争末期、近衛のところに知人が訪れ、「あなたは名家のお家柄だから、大変な骨董品をたくさんお持ちでしょう」と聞きました。これに対して近衛は「もともとたくさんあったのですが、それも戦災でだいぶなくなりましてね」と返事をし、「そうですか」と知人はうなずきました。しかしその後の「保元・平治の乱の戦災でだいぶやられたんです」という近衛の言葉に驚いたといいます。

ちなみに応仁の乱のときは近衛家の邸宅は焼失しましたが、古文書類はあらかじめ疎開させていたので無事であったそうです。

このような近衛は国民大衆が命をすてて財を失いつつも土地に踏みとどまり、職場を死守している姿をどのようにながめていたのでしょうか。冷ややかな目でながめていたのでしょうか。

鳩山一郎も前外相の東郷茂徳もともに軽井沢です。松本重治は昭和18年から病気で鎌倉で療養していたとされています。鎌倉も空襲を受けていません。松本も昭和20年7月には軽井沢に移ります。風見は早々に茨城県の水海道で悠々自適の生活にはいっています。

昭和15年ごろから19年の春ごろまで風見は六本木にある東京一のうなぎの店に頻繁にでかけ、近衛や有馬とともにうなぎを食べています。18年から20年にかけて、風見はこの店で近衛、白洲、牛場、岸らとさかんに会っています。西園寺公一も招かれています。筆者はとくにうなぎに恨みがあるわけではありませんが、象徴的なので書きました。

白洲次郎は、日米開戦の1年前にはすでに東京郊外の町田市鶴川に武相荘を購入していて、疎開かたがた農業をはじめます。白洲は引っ越しのときに風見に頼んで「武相荘」と書いてもらい額装して居間にかざります。

戦争たけなわの昭和18年から19年にかけての『有馬頼寧日記』に白洲についての記事があります。元農林大臣の有馬は帝国水産の社長でした。日本水産が分割吸収されて国策の帝国水産ができたのです。白洲は帝国水産のふまじめな理事でした。

有馬は、「白洲の親米的な言辞が気になって居た」「白洲君より空襲の危険迫った話あり」「白洲君の話に、大島大使が独逸ももはや1ヵ月くらいだとの事。英国では灯火管制を解いたという。どこ迄も米英的な人」「どうして此人(白洲)は日本の敗ける事を前提としてのみ話をするのであろう」などと書きしるしています。白洲が欧米の情勢や日本をめぐる戦況に通じていたことがわかります。

白洲は昭和18年に三井物産の仕事を頼まれて上海に行っています。アヘンの密輸関係であったといいます。さらに白洲は、吉田茂、樺山愛輔、牧野伸顕などのあいだの連絡係をしていました。

白洲は戦後すぐ吉田茂外相の引き立てで終戦中央連絡事務局次長に就任し、吉田茂の側近第一号と呼ばれました。第一次吉田内閣では経済安定本部次長、第二次吉田内閣では初代貿易庁長官となります。

東條のほうは天皇陛下から与えられた使命を果たすべく、生真面目にそして不器用に戦時下の施策をうちました。これが東條の役まわりです。憲兵政治は東條の代名詞となります。次の小磯内閣においても憲兵政治は続きました。

戦争の様相は深刻をきわめ、国民の前地には暗澹たるものがありました。戦況の悲報はあいついで入り、国内は空襲をうけていました。衣食往なかでも食生活は飢餓の一歩手前です。

従来、共産主義者たちはこう考えていました。

「国民の国家から受ける重圧や犠牲負担には一定の限界があり、この限界を超えて国民に圧力を加えることは国民暴発につながる」

と。しかし、わが国の国民はかぎりなき偉大な底力をもっていたのです。憲兵らにとっても国民を対象とする国内治安上の憂慮は少なかったのです。共産主義者たちが読みちがえた重大な点です。日本には第一次世界大戦におけるドイツやロシアのような赤色革命の脅威があらわれなかったばかりか、多大な国民の犠牲のうえに真に一億の完全なる戦争への一致した姿があったのです。

けれども、さらなる空襲の激化と戦況の困難にともなって、さすがの日本国民にも沈滞の空気が底流することは見逃せませんでした。これをかろうじて支えていたものは、戦争状態における社会的な制圧、この戦争はどうしても負けられないといった国民心理、弱音をはくことを恥とする社会意識などです。日本国民は歯を食いしばって耐えていたのです。

だからひとたび、この心理や意識に変化がおこれば、たちまち総崩れになることは容易に推察されました。それはもっとも警戒すべきことでした。内務省警保局によりますと、たしかに戦争中、治安維持法による検挙件数自体は減っていましたが、「不敬、反戦反軍、其の他不穏当言動」の件数は増えていました。これが憲兵らにとっての最大の課題であったのです。

敗戦革命

風見ら共産主義者の日本革命、敗戦革命のもくろみにとって支那事変ははじまりであり、日米開戦によっていよいよ佳境に入っていったのです。

昭和19年10月から11月にかけて『風見章日記』で風見が次のように述べていることに私は腰をぬかしました。

「皇居の前を通るときは脱帽して敬礼する。だれが一番あり難いかと問われれば、言下に天皇陛下だと答える。外観はまさにかくの如くである。この外観はその内容と一致しているだろうか、それとも表面をそういうように繕っているに過ぎないのであるか。そうしなければ叱られる、そうしなければ権力あるものからにらまれる。(中略)形式だけ天皇崇拝の態度を示しているに過ぎないのではないか」

風見は日本の状況は革命前のロシアと同じになっていると見なしています。ロシアの民衆も「敬愛しなければおそろしい目にあうという恐怖が、敬愛の形をとって表面化していたまでのことに過ぎなかったればこそ、けろりと敬愛の念を棄て去ることができたのである」と。

大東亜戦争も後半となれば風見らにとって「革命」への道筋は、その輪郭をいっそうはっきりとさせていたのです。

さらに、「戦争が長引けば長引くほど、人々はますます戦争に無関心になって行くだろう。戦意は低下して行く一方であるに相違ない。その結果はどうなるか。いうまでもなく自暴自棄的風潮が、ますます加わって行くだろう」「従来の如き政治組織は、この戦争で払拭されるに相違ない。新しき社会秩序の誕生がこの戦争によって約束される以上、新しい政治組織の発生もまた、この戦争が約束する筈である」「この見地からは今ふるき制度の代議士をやめて(中略)その制度の崩壊と同時にその存在の足場をも失わねばならぬであろう」と記しています。

そして、昭和20年2月時点で仲間の代議士に代弁させるかたちで記している結論的な言辞は風見らが何をめざしていたかをより鮮明に物語るものです。「やっぱり」の感がある文章です。

「今犠牲を出来るだけ少なくするには最悪の条件を鵜呑みにして、ソ連にすがって和平の途を求むることだろうが、それは現在の如き政府の場合相手が承知しまいから、戦争の責任無き民衆の力による政府の出現を待たなければならぬ。(中略)ふまれても千切られても、尚伸びて行ける雑草の如き旺盛なる生活力を持つ民衆が頭をもたげ来ることが予想できる。この予想が外れぬ場合は一種の革命である。それが遠くはあるまい、遅くとも6ヵ月より遅れまい」

「遅くとも6ヵ月より遅れまい」とはすなわち2月から半年後ですから昭和20年8月ごろをさします。これがまさに近衛のシナリオのひとつでした。ただし、近衛にとってはマイナーシナリオのほうですけれども、風見の著書『近衛内閣』によれば、その「半年後」の昭和20年8月上旬、片山哲が風見のもとへ相談に来ます。片山は戦後、社会党委員長に選出され、昭和22年の総選挙で第一党の地位を獲得し、連立内閣の首相となる人物です。

「なによりもまず必要なのは、一刻もすみやかに講和をはかるために、一種の革命的独立政権をつくりだすことである、それには、同志結束してたちあがらねばならぬが、それにしても、それには近衛氏の蹶起をうながさねばならぬ、近衛氏がたちあがったとなれば、国民も安心して、そのあとについてくるだろう」

と片山は言いました。そして段取りを二人で打ちあわせているのです。

このときの風見の情勢判断は次のごとくです。

「内地でも戦線でも、軍隊は、あたかも第一次世界大戦末期のドイツ軍隊と同じく、一夜にしてくずれ落つにいたるべき機運が熟しつつあるということは、ことに1945年ごろともなれば、いやでも認めずにはいられなかった。かかるありさまであったので、わたしも片山氏の相談にはすぐに賛成した。それというのも、わたしもまた、近衛氏さえ同じ考えになって、たちあがってくれたなら、ことは、もとより、たやすくないにしても画策よろしきをえれば、人心は近衛氏にあつまり、目的を達することは不可能ではないと見てとったからである」

そして、近衛と自他ともに認める一心同体であった風見が次に述べたことは私にさらなる衝撃を与えました。

「もっとも、かかる計画の実現は、天皇を反対の立場に追い込むわけで、そうなると近衛氏は皇室と運命をともにするわけにゆかなくなるわけだが、しかし、『大義親を滅す』の勇断に出ることを信じて疑わなかったので、片山の片棒をかつごうという決心もしたのである」

要するに、敗戦講和を実現させる「革命的独立政権」は天皇陛下と反対の立場であり「大義親を滅す」性格の政権なのです。風見は、近衛は「民族の幸福のために必要とあらば、いつでも皇室にそむくことを、ちっともためらうものでないということを見ぬいていた」のです。

近衛の日頃の言動を知る風見の言葉です。しかも、このとき風見の近衛への信頼は絶対的でした。

風見のソ連参戦時点での情勢判断は、「こうなると、ソ連仲介の和平交渉は問題ではなくなったが、さて、あとを政府がどうするかは、見当がつかなかった。あるいは、戦争継続焦土決戦をいいだすかも知れぬと想像された」というものです。鈴本貫太郎内閣に下駄をあずけた表現ですが、真意は本土決戦歓迎です。実際、風見は、「ひそかに身辺を整理しつつ、近衛氏を動かすため、上京の用意にとりかかっていた。だが、まもなく、無条件降伏に決定したことがわかったので、それっきり、片山との交渉も絶えたのである」。

天皇陛下が本土決戦ではなく終戦の聖断を下されたのです。

国民、民衆も立ちあがらなかったのです。

ちなみに、戦争末期において海軍は、ソ連との提携という、陸軍の主張した参戦防止以上のものを、なぜかソ連に期待していました。たとえば、本土決戦を目的として、戦艦「長門」、空母「鳳翔」、巡洋艦「利根」などの日本の軍艦と、ソ連の石油や軍用機との交換が具体的に検討されました。米内海相の使者の末沢海軍軍務局第二課長が在京のソ連海軍武官をとおしてこれを打診するとともに、米内海相が同趣旨のことを主張しています。海軍のとくに米内の対ソ認識はきわめて楽観的、というより幻想的であったと言わざるを得ません。

革命の好機を逃した風見は、「わたしは想像するのだが、もしこのとき政府が戦争継続ときめたとしたら、近衛氏は片山の希望を入れて、きっと講和政権の樹立に、一身をささげたにちがいない」と書き残しています。

このとき風見はまだ近衛の「裏切り」を知らなかったのです。「近衛上奏文」の話もまだ耳にはいっていなかったのです。そもそも近衛にとってソ連をバックとする敗戦革命は可能性が少ないとみなしていたマイナーシナリオでした。

死の真実 (一部)

---前略---

渋谷の関係者宅に泊まっていた富田のところへは、朝6時半に電話で「殿様は今朝5時にお亡くなりになりました」という知らせがありました。

富田が荻外荘に着くと、玄関にはすでに3、4人の靴が脱がれていました。富田はまっすぐに勝手知ったる近衛の12畳の寝室(「書斎」)へ飛び込んでいきました。白い羽二重ふとんにおおわれて近衛は仰臥していました。顔にのせられた白布をとると、近衛の顔はなお、やや薄赤くさえ見えました。千代子夫人がそこに座っていました。

ヌイと斐子は塚本に連れられて世田谷の長尾邸からかけつけて来ました。ヌイは近衛にかけられていた白布をとると、「あなた!」と声をかけました。

そのうちに、連合国軍総司令部から早々とキーナン検事の代理将校ら3名が検死にやってきました。富田が見たところ、謙虚な態度でしたが、近衛の亡骸を確認しただけで検死はろくにしていません。さかんにフラッシュをたいて写真をとっていました。

彼らは、千代子夫人、通隆、牛場らに種々の質問をし、通隆らの談話、近衛の「遺書」そして「自決」前後の模様について、そのまま公にすることを禁じました。

GHQは近衛が残した文面の特に最後の一文「戦争に伴う昂奮と激情と、勝てる者の行き過ぎた増長と敗れた者の過度の卑屈と故意の中傷と誤解に本づく流言蜚語と是等一切の所謂世論なるものもいつかは冷静を取戻し正常に復する時も来よう。其時始めて神の法廷に於て正義の判決が下されよう」について公にしない、新聞掲載などしないよう命令したといいます。この件はさきほど触れました。

なお、軽井沢の別荘にあった本や書類も、かなりのものがGHQに接収され、ゆくえがわからないままのものが多いそうです。国際法関係はもちろんのこと、事の経緯やアリバイを証するものを含め、幾重にもロジックが組まれた裁判対策関係の書類がたくさんあったことでしょう。手紙の類もいっぱいあったはずです。これらは東京裁判で日の目をみることはありませんでした。

なんといっても、「陸軍を踊らせ、近衛を騙した」共産主義者たちの陰謀が近衛によって東京裁判で世界にむけて披露されることがなくなったのです。

近衛の死をめぐる関係者の証言はこれまで見てきたように混乱をきわめています。私たちはこの混乱の中から、歴史というスクリーンに映しだされるひとつのメッセージを引きださなければなりませんし、「混乱」していること自体がすでに強烈なメッセージを発しています。

次のように考えることが自然ではないでしょうか。近衛は自殺をするつもりはなかった。裁判に死力をつくすつもりだった。相当の戦いができると信じていた。自殺など慫慂されても拒んだ。しかし近衛は死んだ。死因は薬物注射。静かに数分で死ぬ。呼気の危険もない。「青酸カリ」のストーリーは無理がある。

もしこのように考えることが自然であるのならば、恐らく、強力な複数の腕力に押さえつけられての薬物注射でしょう。複数の腕の中にはGHQ(米軍)関係者のものもあったかもしれません。松本と牛場は、隣室にいて、「万一の場合をおもんぱかって、近衛氏の寝がえりの音ひとつもききもらすまいと、夜どおし、まんじりともせず、聞き耳をたててがんばってい」ました。

近衛の死後に検察が押収した近衛の「遺書」とされているもの、通隆は「メモ」と呼んだものを、通隆が近衛から直接受けとったことを松本は否定しています。きっと、通隆がいったん受け取るのではなく、「近衛自身によって枕元に置かれる」ストーリーであったからなのでしょう。そんな気がします。

ちなみに、「遺書」は筆跡鑑定がなされていないようです。近衛本人の筆跡であっても、近衛が「書かされた」可能性も考えなければなりません。用意された無難な文案のとおりに書いた可能性があります。ただし、その場合も、最後の一文の「神」はやはり近衛があえて付けくわえたものではないかと推測します。

当然、近衛の死後、状況説明に関して、家族を含め「書斎」の周囲にいたものたちの間で確認や統一がはかられたことでしょう。

けれども、仮に口裏あわせがあったとしても、「書斎」で起きたことの重大さと異常さゆえに、その後、不自然さと混乱が生じることとなったのです。

「通隆氏手記」が一番すっきりとした内容です。それゆえに他の記述には、よけいなものが多く書かれすぎ混乱をきわめている印象をいっそう強く与えます。情報操作もあるのでしょう。

実は、通隆は近衛の死の翌日、細川護貞に、死の直前に巣鴨行きをうながした際の近衛の返答は、「ああそれあ行くとも」であったと伝えているのです(『情報天皇に達せず 下巻』)。

近衛の死後、近衛の遺体にむけて日米のカメラマンによって実に多くのフラッシュがたかれました。あまりにも多くの「服毒自殺後の近衛文麿」の写真が報道され公開され、今日まで伝わっています。貴種の死に臨んで、この国にして、この扱いは誠に不自然で異様です。「静かな自殺」の印象づけの作業でしょうか。

満54歳での死は日本の首相経験者ではもっとも若い年齢です。死因が「自殺」とされている首相経験者は近衛のみです。

いずれにしても、こうして近衛文麿の我が闘争、“昭和の藤原の乱”は終わりを告げたのです。

かつて近衛の脳裏に映ったあの望月の燦然とした輝きは、ついに近衛のものとはなりませんでした。

最後に、近衛の死後、言論界の巨人徳富蘇峰が終戦後日記に記した文章を紹介します。

徳富翁は必ずしもすべての裏事情を読みきるほどの情報はもちあわせてはいなかったはずです。しかしこの文章は徳富翁が憂国のオピニオンリーダーとして、正直な魂と直感にもとづいて書いた胸うつ文章です。

近衛は真っ先にマッカーサーを訪うて、自己弁護を為し、それも一度ならず、二度であった。その他他の機関を通して自己弁護を為した事は、数うるに遑なかったであろう。しかし様子が甚だ面白くなかった為めに、あるいは支那に謝罪使として、赴かん事を運動、あるいは憲法改正の問題を提げて、自らその役を買って出で、あるいは機会あらば、新政党の首領ともなり兼ねまじき所であった。しかし彼の従来の行動は、天知る、地知る、日本人知る、アメリカ人亦たこれを知る。遂に如何なる運動も策略も、利目がなかった。而して最後が即ちこの服毒自殺であった。しかしこのまま生存して法廷に出で、余計な弁護をしたならば、更に醜態の極みとなり、国の為にも、自分の為にも、最も不利不幸であったと思う。されば最後において自決した事は、おそくはあったが、尚お賢明であったと、言わねばならぬ。

元来戦争の準備は、九分九厘まで、近衛及び近衛の内閣によって行われた。しかるに九分九厘の所で、彼は踏み留まった。かくて戦争中は、しきりに戦争反対の運動を為し続けた。当初から戦争をせぬ積りならば、その準備を九分九厘まで、するべき理由はない。した以上は、それに向かって全力を尽くすべきである。しかし、一所懸命にその準備をして、いざとなれば逃げ出すばかりでなく、その妨害をしたという事は、我等には到底了解が出来ない行動である。近衛をして弁護せしむれば、定めて何かの申訳はあるであろうが、要するに彼が戦争の原因を作ったる巨魁であり、同時にまた彼が敗戦の動機を作りたる巨魁である事は、彼の行動が、明かにこれを示しているから、二つながらその責を免がるることは出来ない。今ここにかく言うことは、死屍に鞭打つが如く、甚だ好ましからぬ事であるが、歴史家としては、かく判断するの外はない。

近衛が如何なる程度まで、ムッソリーニ、ヒットラーに私淑したるかは知らぬが、彼は確かに国民再組織、一国一政党の考案を持ち、それが種々の経緯で、大政翼賛会は出で来たのである。かかる会は、近衛の力でなければ、何人の力でも、容易に出来得べき事ではない。予は当初から国民再組織なるものに反対で、しばしばその意見を、新聞に掲げた。独逸や伊太利では、その必要もあろうが、日本では決してその必要はない。日本は本来既に、国民的組織は、出来上がっている。この上再組織をするという事は、却って国民を分離に導く事になる。いわゆる屋上屋を架するものである。しかし遂にそれが行われた。しかし近衛は、折角自分でその家をこしらえたが、やがてはそこを逃げ出し、これを他人に明け渡した(徳富蘇峰『頑蘇夢物語』)。

日曜日だからということかも知れませんが、『昭和天皇実録』は、近衛が死んだ昭和20年12月16日にはなにも記事を記していません。けれども、近衛が死んだことを知ると、昭和天皇は、「近衛は弱いなあ……」と仰せになったといいます。

近衛の葬儀は死から5日後の21日にとり行われました。近衛の墓所は京都市内の大徳寺にある近衛家廟所です。天皇は葬儀の前日に荻外荘へ勅使を遣わされています。

朝日新聞において12月20日から「日米交渉に就いて」が『近衛公手記』として11回にわたり掲載されました。開戦前の日米交渉に自身が果たした役割が語られています。これを読んだ昭和天皇は、「近衛は自分にだけ都合の良いことを言っているね」とあきれ気味に語りました。

後遺症(一部)

近衛のメジャーシナリオ、親米反共路線をしっかり継承し政権を手にいれたのは結局、吉田茂でした。鳩山一郎は意外にも公職追放となってしまいます。したがって、最後に私は吉田茂の戦後の軌跡を詳しく追ってみたいのですが、紙幅の都合があり、またすでに他の書物がこれを扱っているので、そちらに譲ることにします。

近衛のもうひとつあったシナリオ、マイナーシナリオを、近衛の裏切りにあってからも生涯追求しつづけたのが風見章です。この風見の戦後の動きについては今日ではあまり知られていませんので、この本のしめくくりに教訓めいて恐縮ですが書き記したいと思います。

戦前の日本において社会主義思想が蔓延していました。

ソ連や中国共産党の直接的な手先でなくとも、自律的なシンパが学会・マスコミ・官界などに多数存在していました。恐慌など資本主義の蹉跌を背景に、大正・昭和期、きわめて多くの日本人、特にインテリ・指導者層が社会主義を理想化していました。

風見や尾崎は完全なコミュニストです。近衛も若い頃、社会主義に理想をみて反英米を主張しました。これまで見てきたように、近衛は風見や尾崎など共産主義者たちを政権中枢に入れたのです。彼らが、支那事変から対米英戦でめざしたのは、レーニンの「革命的祖国敗北主義」、つまり「帝国主義戦争を内乱(革命)に転化せよ」というスローガンにもとづいて敗戦革命へのレールを敷くことでした。

風見は、近衛とともにコミンテルンの意向にそった動きを巧妙かつ大胆に行ったのです。世界の共産主義陣営の風見に対する評価は不動のものとなりました。彼は戦後ふたたび果敢に活動しはじめます。

風見は、終戦後いちはやく、東久邇宮内閣当時、松本重治が主宰する言論雑誌『民報』において天皇制廃止、天皇退位や天皇の役割の非政治化というテーマで松本重治、そして緒方竹虎と鼎談をしています。

風見は昭和26年にも今度は雑誌『改造』9月号で、やはり松本や緒方と鼎談をしています。このときは「政治と言論」をテーマに、松本をリード役として柳橋二葉にて行っています。署名入り記事をみますと、松本は風見を「新聞界の大先輩にしてこれからの政界になくてはならない人物」とおおいに持ちあげています。

松本と風見との親密ぶりがうかがわれます。

---後略---

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1583936b.847a7192.1583936c.2d77a722/?me_id=1213310&item_id=21019944&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F8836%2F9784898318836_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)