SDGsの不都合な真実

私もSDGsには大いに疑問を持つ立場です。

脱炭素では、日本政府は強かなEUや米国や中国に煽られて、日本の経済を危うくし亡国への道を歩ませているように思えます。

加藤康子さんは論考の中で『トヨタ自動車の豊田章男社長は日本自動車工業会(自工会)会長として行った3月11日の記者会見で、「このままでは、最大で100万人の雇用と、15兆円もの貿易黒字が失われることになりかねない」と警鐘を鳴らした。』と紹介しています。

また『幕末、工業化が遅れていた日本が維新を成し遂げ、工業立国の土台を築いていったとき、人口はわずか3300万人である。当時に比べれば日本の経済条件は恵まれており、未来予測を逆転するためにできることはたくさんある。少子高齢化の日本が、明治以来培ってきた日本の経済基盤が中国にのまれていく潮流を看過できるのか。傍観者は加害者と同じである。私たちは国家と国民の繁栄のために、国の屋台骨を支える製造業が国内でものづくりを続けられ、雇用を守り、第四次産業革命の波を乗り切ることができるよう全力で立ち向かうべきではないか。』ともお書きです。

同感です。

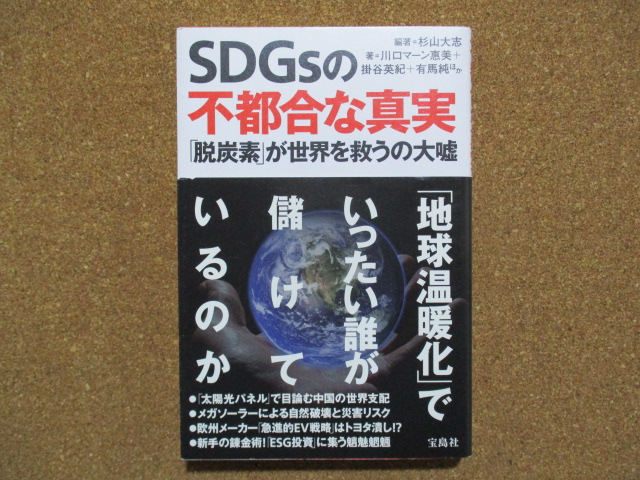

杉山大志編集による「SDGsの不都合な真実」を紹介するために、以下に目次や目を留めた項目をコピペさせていただきます。

興味が湧いて、他も読んでみたいと思ったら、本書を手にしていただければと思います。

目次

はじめに 3

第一章 「再エネ」が日本を破壊する

世界的「脱炭素」で中国が一人勝ちの構図 「環境」優先で軽視される人権問題 12

杉山大志(キャノングローバル戦略研究所研究主幹)

メガソーラーの自然破壊と災害リスク 報道されない「太陽光発電」の暗部 34

三枝玄太郎(元産経新聞記者、フリーライター)

再生可能エネルギLが普及すればするほど日本経済は低迷し、国民は貧困化する 59

山本隆三(国際環境経済研究所所長、常葉大学名誉教授)

第二章 正義なきグリーンバブル

急進的「脱エンジン」宣言は投資家のため? 欧州メーカーの「EV戦略」にトヨタが怒る理由 86

岡崎五朗(モータージャーナリスト)

過激化する欧州「脱炭素」政策の真相 環境NGOとドイツ政府の“親密な”関係 103

川ロマーン恵美(作家)

小泉純一郎元首相も騙された! 魑魅魍魎が跋扈「グリーンバブル」内幕 123

伊藤博敏(ジャーナリスト)

企業「環境・CSR担当」が告白 SDGsとESG投資の空疎な実態 143

藤枝一也(素材メーカー環境・CSR担当)

第三章 「地球温暖化」の暗部

現実を無視した「環境原理主義」は世界を不幸にする 168

有馬純(東京大学公共政策大学院特任教授)

新型コロナ起源論争でわかった「科学者の合意」ほど危ないものはない 189

掛谷英紀(筑波大学システム情報系准教授)

第四章 国民を幸せにしない脱炭素政策

日本経済の屋台骨「自動車産業」を脅かす“自壊的”脱炭素政策の愚 208

加藤康子(元内閣参謀参与、評論家)

問題山積の「水素エネルギー」を妄信 政府が推進する水素政策のナンセンス 236

松田智(元静岡大学工学部教員)

海洋プラごみ削減にはまったく無意味 「レジ袋有料化」の目的と効果を再考する 259

藤枝一也(素材メーカー環境・CSR担当)

コストも妥当、安全性は超優秀 世界で導入が進む「次世代原発」の実力 284

長辻象平(産経新聞論説委員)

著者略歴 303

はじめに

世の中、「気候危機物語」と「SDGs物語」が大流行だ。

〈CO2のせいで地球の気候は危機にある。あと10年で取返しがつかなくなる。2030年にはCO2を半分に、2050年にはゼロ、つまり脱炭素しなければならない。 これまでの経済成長は間違っており、このままではやがて破滅に至る。これからの経済成長は、「持続可能な開発目標」(Sustainable Development Goals , SDGs)を達成しなければならない―― 〉

……ということらしく、メディアでは脱炭素、気候危機、SDGsが喧伝され、企業人はSDGsバッジを胸につけ、子どもたちは学校の授業でSDGsを教え込まれている。「環境だ」「エコだ」と言われると何となく逆らえない空気がある。

けれど、なんか変じゃないか? と思うことは増える一方だ。

―― 脱炭素などというが、石油もガスも石炭も使わないなんて、そんなことできるのか?いったい、いくらかかるのか? そもそも、本当にそんな必要があるのか?

―― 環境保護もSDGsもよいことには違いない。けれど、よかれと思ったことでも、悪いことも起きる。CO2を減らそうと思って太陽光発電所を造っているが、土砂災害の原因になっていないか? ガソリン自動車を禁止して電気自動車を強制すると、貧しい人は車を買えなくなるのではないか?

―― 世の中お金は限られていて、あちらを立てればこちらが立たず、というのが鉄則だ。こんな簡単なことを大人たちが忘れているのは滑稽だ。CO2を減らすにはお金がかかる。お金がかかれば貧困の撲滅なんてできないし、台風に備えてダムを造ったりもできない。予算は限られているので、バランス感覚はどうしても大事だ。CO2をゼロにするために人々が不幸になるのでは、本末転倒ではないのか?

―― レジ袋有料化はそんなに大事なのか? ミドリガメもアメリカザリガニも外来種だから殺すのが正しいのか? かえって悪いことをしていないか?

―― そういえば子どもの頃にも、あと10年で世界が破滅するとテレビでは深刻そうに言っていた。けれど、そんなことは起きなかった。環境危機は果たして本当なのか?

変なだけではなく、何かウラがある。

SDGsだ、脱炭素だと言って、世界の政治と庶民の生活を意のままに操ろうとする人々がいる。国連、政府、御用学者、メディア、SNSなどだ。そして、それに乗じて儲けている人々がいる。政治がらみのコンサルタント、金融業者、メーカーなどだ。

人々の素朴な善意につけこんで、壮大な詐欺的行為が横行している。

この本は、SDGsと脱炭素の実態について、気鋭の著者たちがそれぞれの切り口からレポートしたものだ。持ち昧を生かして伸び伸びと書くことを優先し、相互調整は一切図っていない。したがって文責は各著者にある。

繰り返すが、環境保護運動もSDGsも、もちろんそれ自体、本来はよいことを言っている。だが現実にはさまざまな思惑が錯綜し、きわめて残念ながら多くの人々にとっては“害毒”となっている。この現状を変え、本当に人々を幸せにするにはどうすればよいか

―― 本書の著者だちと一緒に考えてほしい。

2021年9月

著者を代表して 杉山大志

有馬純さんの論考の一部

日本の一人負けに終わった京都議定書交渉

京都議定書では、「共通だが差異のある責任」原則に基づき、米国やEU、日本などの先進国のみが温室効果ガス削減義務を負う。2008~12年の5年間を第一約束期間とし、先進国は第一約束期間の年平均排出量を1990年当時の排出量から一定比率削減することを義務づけられた。その削減比率は、EUが8%減、米国が7%減、日本は6%減であり、目標が達成できない場合、2013年以降の第二約束期間において未遂成分の1.3倍の削減が義務づけられるという罰則も科せられる。一見するとEUが最も厳しい目標を負ったように見えるが、現実には、1990年という基準年のおかげで追加的努力なしに達成できる目標であった。東西ドイツが統合され、旧東ドイツの古い工場や発電所の建て替えにより、ドイツでは1990年以降、温室効果ガスが減少傾向にあった。また、英国では、1980年代に北海ガス田が発見されたことにより、石炭からガスヘの燃料転換が急速に進み、やはり温室効果ガス排出量が減少傾向にあった。EUは、1990年基準年と温室効果ガス削減努力とは無関係の「棚ぼた」を最大限利用したのである。

当時、世界最大の排出国であり、先進国の排出量の約50%を占める米国は、クリントン政権の下で京都議定書に署名したものの、2001年に誕生したブッシュ政権の下で議定書を離脱してしまった。条約の批准権限を有している上院が京都議定書採択の数力月前、「途上国が先進国と同等の義務を負わない条約には加盟しない」との決議を全会一致で採択していたからだ。京都議定書がこの基準を満たさないことは明らかであり、米国代表団を率いていたアル・ゴア副大統領(当時)は、上院で決して批准されることのない京都議定書に署名したことになる。

日本は、二度にわたる石油危機の苦い経験から、省エネを進め、先進国中、最もエネルギー効率の高い国になった。このため、追加的なCO2の削減は容易ではなく、当初は1990年比0.5%減程度の目標を念頭に交渉していたが、「京都会議を成功させるためには議長国として、もっと野心的な目標が必要だ」と迫ってきたのがゴア副大統領である。結局、日本は、森林吸収源と他国からの排出削減クレジットの購入(京都メカニズム)を目いっぱい織り込んで6%減という義務を負う羽目となった。

京都議定書交渉は日本の外交的敗北であった。EUは寝転がっても達成できる8%減目標、米国は逃げてしまい、あとに残された日本は6%減目標達成のため、海外から1兆円を超えるCO2排出削減クレジットを購入することとなった。そして、日本が購入する排出削減クレジットの市場として潤ったのが英国のロンドンであった。

グレタ・トゥーンベリの登場と環境原理主義

世界で最も有名な環境活動家、グレタ・トゥーンベリは8歳のときに気候変動問題に目覚め、15歳のときに授業を休み、スウェーデン議会の前で、たったひとりの「気候のための学校ストライキ」を始めた。彼女が世界にその存在を強く印象づけたのは2019年9月、アントニオ・グテーレス国連事務総長の招きで国連気候サミットに出席した際、怒りに顔をゆがめながら行った「人々は苦しんでいます。人々は死んでいます。生態系は崩壊しつつあります。私たちは、大量絶滅の始まりにいるのです。なのに、あなた方が話すことは、お金のことや、永遠に続く経済成長というおとぎ話ばかり。よく、そんなことが言えますね」という演説であった。

彼女は、いまや世界のメディアの寵児であり、「21世紀のジャンヌ・ダルク」と呼ぶ人すらいる。「各国の対策は生ぬるい、もっと野心的な行動をすべきだ」と言う彼女の主張自体は、これまで環境NGOが掲げてきたスローガンと変わるところはないが、温暖化の進行で被害を受ける将来世代を代表したグレタが現在世代のリーダーを糾弾するところに新奇性があったのである。グレタは、世界の環境NGOの強力な広告塔となった。

グレタが体現し、世界を席巻している環境原理主義の起源は欧州にある。環境に特化した緑の党の政治的影響力が強いのも欧州特有の現象である。ドイツの緑の党はいまや一大政治勢力であり、シュレーダー政権では、社民党とともに連立政権を形成し、再生可能エネルギー法や脱原発などの政策を推進してきた。

日本や米国に比べ、欧州ではなぜ環境原理主義的傾向が強いのであろうか。グレタの出身国であるスウェーデンを筆頭に、欧州は一人当たりの所得が高い成熟社会であり、生活レベルの向上や経済成長よりも環境などの無形の価値に関心が高いという点が挙げられる。先住民の征服と自然を切り拓いて国を形成してきた米国と異なり、自然は共生対象という意識が相対的に高いという側面もあろう。

とくにエコロジー志向が強いドイツについて、読売新聞社元ベルリン特派員の三好範英は、その著書『ドイツリスク 「夢見る政治」が引き起こす混乱』の中で「ドイツ人の自然に対する強い思い入れは18世紀末のロマン主義にさかのぼり、ドイツ青年運動、ナチズムから現代の環境保護運動や緑の党にまでつながっている。ドイツロマン主義は、自然と共感しなければ自然を知ることはできないという神秘主義を核としている。こうしたドイツ人の魂のあり方は、理性よりも感性を重んじる『夢見る人』の性向、経験論的に情報を集めて冷静に分析するよりも非合理的情動に依拠して行動を急ぐ姿勢につながる」と指摘している。 キリスト教一神教文化も影響しているだろう。欧州の環境関係者の言動からは、「自分たちこそが地球環境のことを考えており、世界を導かねばならない」という唯我独尊性を感ずることがしばしばある。かつて十字軍を派遣して異教を征伐し、キリスト教布教のために世界中に宣教師を派遣した熱意を彷彿とさせる。

掛谷英紀さんの論考の一部

科学的真理が最優先ではない現代の科学者たち

その理由を考えるヒントになる貴重な証言をしているのは、カリフォルニア大学バークレー校のリチャード・ムラー名誉教授である。以下の証言は、彼がハドソン研究所のセミナーと米国連邦議会下院の公聴会で語った内容をもとにしている。

同教授の専門は天体物理学であるが、新型コロナウイルスの起源に興味を持ち、自ら関連する論文を読み始めたそうである。もちろん、専門知識がないので、誰かの助けが必要である。そこで、自分が大学に在籍していたときの人脈を使って、生物学の専門家に助けを求めた。しかし、その一人は協力を拒否した。研究室のボスである彼は忙しいからだと思い、協力してくれる部下を誰か一人紹介してくれとムラー教授は頼んだ。すると、そのボスは「うちの研究室には誰一人協力する者はいない。もし研究所起源説を調べているとわかったら、中国の研究者と共同研究ができなくなる。そんなリスクを冒す研究者はいない」と答えた。ムラー教授はその言葉を聞いて、自由主義国であるはずの米国の研究の自由が、中国という独裁国家によってコントロールされていることに激しい恐怖を覚えたそうである。

ムラー教授は、次に別の生命科学者に同じことを頼んだ。すると、その協力者はこう答えたそうである。「研究所起源説といえば、トランプ大統領(当時)が言っていることと同じではないか。もしトランプの言っていることが正しいと証明されれば、トランプが大統領選に勝ってしまう。そんなことに協力できるわけがない」。この科学者にとっては、科学的真理が何かよりも、大統領選の結果のほうが大事だったというわけである。彼はもはや科学者というより政治活動家と呼ぶほうが相応しいであろう。

さらに、ムラー教授が下院の公聴会に出席することになったとき、彼の仲間の科学者たちは一斉にそれに反対したと公聴会で語っている。その公聴会が共和党の議員主催であることが理由だった。科学的真理を語るのに、相手がどの政党の議員かは一切関係ないはずである。ところが、米国の科学者はその程度のことも理解できないほど、本来の科学マインドを忘れ、政争に自らを埋没させてしまっているのである。

以上のことからもわかるように、現代の科学者は科学的真理を最優先する聖人では決してない。彼らにとっては、自らの立場や地位を守ること、自らの研究を継続する環境を維持すること、自分の応援する政党が勝つことのほうが、科学的真理の探究よりもはるかに重要なのである。もし、新型コロナウイルスの起源が研究所の事故による流出だとすれば、科学研究により世界で400万人以上の命が奪われたことになる。さらに、今この瞬間も、世界の研究所で危険なウイルスを新たに作り出す機能獲得研究は野放図に継続されている。たとえこのウイルスの起源が研究所でなかったとしても、機能獲得研究の規制強化に関する議論は、世界の人々の命を守るのに必要不可欠のはずである。にもかかわらず、世界の生命科学者は、数百万人の命より自分の地位や政治信条を優先している。これは非常に恐ろしいことである。

もちろん、世の中には例外もいる。WHOのアドバイザーも務める米国人のジェイミー・メッツルは、新型コロナウイルスの起源が研究所であることを初期から疑っていた人物の一人である。彼は民主党支持者であるが、最近はリベラル系のメディアにも、FOXのような保守系メディアにも両方出演している。彼はウイルス研究所流出説を語ったことで、仲間の民主党支持者から非難されたそうであるが、その彼がFOXの番組『タッカー・カールソン・トゥナイト』で語った次の言葉が印象的である。

「私はトランプの発言の95%に賛同できないが、新型コロナウイルスの起源については彼の言うことが理にかなっていると思った。どの政党の支持者であっても、それを誰が言っているのかを忘れ、データと証拠に集中して、ウイルスの起源という困難な問いに立ち向かう必要があると感じた」

彼は、米国に残された数少ない良心である。

加藤康子さんの論考の一部

脱炭素は、今までのどの政策よりも日本の経済と産業構造に決定的な打撃を与える政策である。舵取りを誤ると日本は長年培ってきた工業立国の土台を失い、多くの失業者を抱えることになる。

明治の日本にはお金がなかったが「工業を興す」という国家目標があり、その実現のために世界から人材を迎え入れる器をつくり、人を育て、産業を興し、憲法をつくり、わずか半世紀で工業立国の土台を築いた。昭和には所得倍増計画という大きな目標があり、真っ黒になって働いた市民の手があった。その手は工場、職場、家庭で、わが国の繁栄を支えた原動力であった。

令和の日本にも、1億2500万人の国民を豊かにし、国を強くする国家目標と戦略が必要である。だが政府が重要政策に位置づけているのは、経済政策ではなく、地球環境政策である。昨年(2020年)10月26日、菅義偉総理は所信表明演説で、国内の温室効果ガスの排出を2050年までに「実質ゼロ」とする方針を表明し、世間を驚かせた。いまやこのグリーン政策が菅政権の看板政策となっている。空気をきれいにすることに誰も異論はないが、東京の空はきれいである。

国益である製造業の後退

2020年の国内総生産を見ると、全体で536兆円の日本経済は、その20%以上が製造業によって支えられている。製造業は国力そのものであり、国家安全保障の源である。屋台骨を支える製造業が弱くなれば国力は弱くなり、骨太になれば、国は豊かになる。だが菅総理の施政方針演説には、グリーンやデジタル、そして農業と観光は出てきても、製造業が出てこない。政府は国民経済を支える人たちを置き去りにしている。それどころか、環境NGOが言うような急進的な地球環境政策を国策にすることで、日本のメーカーが涙ぐましい努力で培ってきた基幹産業を自らの手で壊そうとしている。

この20年、日本のものづくりは明らかに後退している。1980年代に世界を席巻していた日本の半導体メーカーは周回遅れとなり、造船業は受注をとれず、一世を風靡した日の丸家電メーカーの姿もない。イギリスの民間調査機関である経済ビジネスリサーチセンター(CEBR)は、日本経済が2030年までにインドに抜かれ4位になり、その後、日本はさらに7位か8位に転落する、と予測している。製造業競争力を表わすCIP指数では、日本はすでに韓国に追い抜かれている。

ものづくり力の劣化は企業の経営責任にとどまらず、政治に責任がある。諸外国が産業を守り、官民一体で新技術を支援するなかで、日本政府は産業支援には及び腰だ。近年、日本の製造業は、世界一高い電力料金と厳しい環境規制、膨れ上がる人件費や社会保障費と労働規制の制約のなかで懸命に闘っている。中国・韓国に限らず、欧米各国が国として戦略的に重要な産業に巨額の資金を投じるなかで、日本だけが本気で国力の増強に向き合う意志がないことが、国民にとって未来に自信がもてない理由の一つとなっている。失われた30年、日本は常に萎縮をしてきた。

日本の技術が「中国製造2025」を後押し

一方、習近平国家主席率いる中国には、明確な国家目標と戦略がある。中国は建国100年にあたる2049年までに「中華民族の偉大なる復興」を成し遂げ、経済・軍事ともに世界の覇権を握る国家目標を掲げる「中国製造2025」を発表した。そのなかで「強い製造業なしには、国家と民族の繁栄も存在し得ない」と、製造業を国家安全保障の礎に位置づけた。中国は明治日本の殖産興業政策をモデルに、ハイテク分野に集約し産業

を支援する政策を実施している。とくにハイテク製品の70%を中国製にし、製造業を質の面でも向上させ、競争力のある製造業で強国を打ち立てる計画だ。そしてそのために日本企業や有能な人材を次々と誘致している。2018年10月4日、米国のペンス副大統領(当時)は、「『中国製造2025』計画を通じて中国共産党は、世界の最も先進的な産業の90%を支配することを目標としている」と警鐘を鳴らした。

ちなみに、日本が外貨を稼いでいる輸出品のトップテン(2019年)は上位より自動車、半導体等電子部品、自動車部品、鉄鋼、原動機、半導体等製造装置、プラスチック、科学光学機器、有機化合物、電気回路機器である。―位が自動車で15.6%であり、自動車部品を入れると全体の20%を占める。自動車産業は70兆円規模の総合産業であり、部品、素材、組立、販売、整備、物流、交通、金融など、経済波及効果はその2.5倍である。脱炭素のパラダイムシフトのなかで、これらの産業が中国に生産拠点をシフトしていけば、中国はこれらの産業において覇権を握り、日本経済の中国化を後押しする。中国が国家戦略のなかで重要視している自動車産業、半導体、鉄の新素材などは、いずれも日本に技術があり、これらの生産技術の獲得が中国の国家戦略の中心にある。

小泉進次郎氏は2019年に環境大臣として、国連気候行動サミットに出席し、「気候変動のような大きな問題は楽しく、クールで、セクシーに取り組むべきだ」と発言しメディアを沸かせた。しかし自動車工場の現場で額に汗して働く人たちにとっては、これはもちろんクールでセクシーな話ではなく、「脱炭素」という経済戦争のなかで雇用と未来の生活がかかった死活問題である。前述のとおり、日本国経済はトヨタをはじめとする自動車産業によってその屋台骨を支えられているといっても過言ではない。世界で一番厳しい環境規制のなかで自動車を製造してきた日本の工場が、彼らの努力を適正に評価されず、行き場を失い、国を出ていったら、日本の地方経済は成り立たない。ひとたび海外に出ていくと、日本にその製造拠点を戻すことは容易ではない。

私は大学時代より企業城下町の調査をライフワークとして、毎年、鉱山や製鉄所、自動車組み立て工場、部品工場、造船所など世界のさまざまな製造の現場を訪れてきた。だが以前は栄えていた企業城下町で、企業が撤退し、崩壊していくのも目の当たりにしている。町工場の機械音が、作業着を着た工場の人たちの知恵や営みが、私たちの現在の生活を支えていることを忘れてはならない。

ガソリン車の販売禁止なら最大100万人の雇用減

2021年4月22~23日に開催された国連気候サミットで、菅総理は2030年度温室効果ガスの排出量を2013年度から46%削減することを宣言し、これまでの目標を20ポイントも引き上げた。米国バイテン政権が引き上げた50~52%に合わせて数字を調整したようだ。欧州もおおむね半減すると答えたが、オーストラリアなど回答を保留した国もあり、足並みはそろっていない。脱炭素政策の目玉といわれているのが、再生可能エネル

ギーと電気自動車(EV)である。その旗振り役を担っているのが、小泉進次郎環境大臣である。

小泉進次郎環境相はカーボンニュートラルの目標達成のために、ガソリン車の国内新車販売を事実上禁止する議論を展開している。現在環境省と経済産業省では、46%の二酸化炭素削減目標のうち、2%をEVの普及により実現しようと検討中である。小泉大臣は記者会見で「30年代半ばという表現は国際社会では通用しない。半ばと言うなら35年とすべきだ」と述べ、販売禁止の時期を示した。

一方、トヨタ自動車の豊田章男社長は日本自動車工業会(自工会)会長として行った3月11日の記者会見で、「このままでは、最大で100万人の雇用と、15兆円もの貿易黒字が失われることになりかねない」と警鐘を鳴らした。自動車の設計、部品の製造、組み立てから販売まで自動車関連業界で働く約550万人のうち、70万~100万人が職を失うことになりかねないというわけだ。

私はこの発言を非常に深刻に受け止めている。ガソリン車の販売を閉じることは日本経済を直撃し、雇用に影響する。EV車になれば部品の数も圧倒的に少なくなる。内燃機関とトランスミッションが、バッテリーとモーターに変わると、コストの大半はリチウムイオン電池となり、国内で電池を製造できればよいが、原材料を中国に握られている。そのうえ、もし中国製の、バッテリー頼みになるようなことになれば、日本の自動車産業は中国にその心臓部を牛耳られることになる。EV車のリチウムイオン電池は自動車のコストの4割近くを占めている。

グローバリストであることを優先し、国益を譲る日本

現在、脱炭素に反対の声を上げる人は少数である。国民こぞって、地球環境のために、次々と富の源泉である産業の鎧をはいでいく。問題はメディアの報道にある。大メディアは日本経済新聞を中心に毎日、「○○企業が脱炭素」「○○インフラが脱炭素」と脱炭素のオンパレードである。脱炭素政策が雇用を奪い国力を減じる可能性については誰一人として触れず、これが世界の潮流であり、世界経済は脱炭素に向かうという前提の議論しか見られない。米国の新聞では、脱炭素政策を実行していく際の国家安全保障上のリスクについて、大いに議論されているが、日本ではそのことに触れることすらタブーとされている。

企業は脱炭素を公言しないと金融機関の融資もついてこないので、自社の脱炭素の取り組みをメディアに発表する。現実生活へ落とし込んだ国民的議論は棚上げされ、大本営に右へ倣えと礼賛する。脱炭素の与える経済への打撃、コストやマイナス面について議論さえしない大政翼賛型の脱炭素礼賛報道は、さながら第二次世界大戦前に、ドイツの勝利を信じて突き進んでいった大日本帝国のようではないか。

なぜ日本政府は脱炭素のような地に足のついていない政策に飛びつき、国の重要産業という国益を守れないのかという率直な疑問が湧いてくるが、その背景には、日本の政治家が「グローバリストでなければ国際社会の市民権を得られない」と思っていることがある。諸外国が自国の国益を優先しているのにもかかわらず、日本だけが国益を譲り、ジャパン・ファーストの政策をとらない。国際的枠組みでは中国を縛ることができないことを知りながら、国際的枠組みを好み、諸外国の善意を信じている。自由貿易を信奉し、国の重要産業に必要な支援をしないのである。産業革命期においては、イノベーションのために、迅速な意思決定と多くの資金が必要となってくるのにもかかわらず、だ。

国民の77%が「将来に不安を感じる」

明治維新より150年の歳月を経て、わが国は世界経済の一翼を担い、米国、中国に次ぎ世界第三の経済大国となった。だが日本労働組合総連合会(連介)が行った2017年の調査では、「将来に不安を感じることはあるか?」という問いに77%の労働者が「日本の将来に不安を抱いている」と回答した。国がどんどん貧しくなっていくという予想に、暗澹たる気持ちであるが、悲観論にため息をついている場合ではない。忘れるなかれ、幕末、工業化が遅れていた日本が維新を成し遂げ、工業立国の土台を築いていったとき、人口はわずか3300万人である。当時に比べれば日本の経済条件は恵まれており、未来予測を逆転するためにできることはたくさんある。

少子高齢化の日本が、明治以来培ってきた日本の経済基盤が中国にのまれていく潮流を看過できるのか。傍観者は加害者と同じである。私たちは国家と国民の繁栄のために、国の屋台骨を支える製造業が国内でものづくりを続けられ、雇用を守り、第四次産業革命の波を乗り切ることができるよう全力で立ち向かうべきではないか。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1583936b.847a7192.1583936c.2d77a722/?me_id=1213310&item_id=20443790&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0987%2F9784299020987_1_4.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)