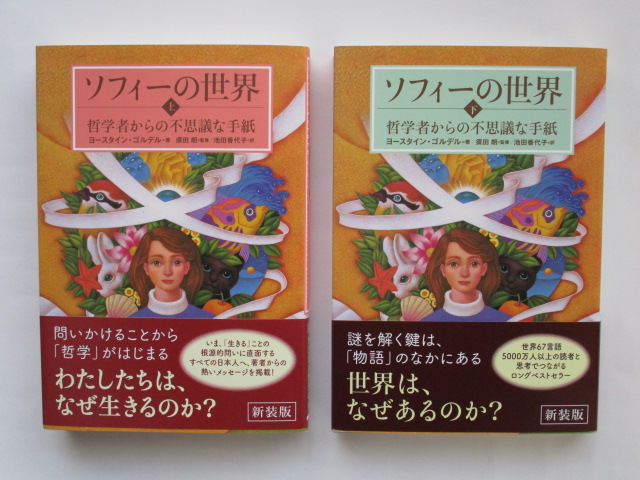

ソフィーの世界

監修の須田朗さんが解説でお書きのように、 本書はミステリー小説かつ哲学史だと思います。

一見敷居が高く感じる哲学ですが、ミステリーで引き込みながら、途中で読むのを止めようかなと思いたくなる気持ちを起こさせません。

ずいぶん前、鉄道学園で哲学の授業を受けたことがあります。

講師は井上忠教授(当時は東京大学教養学部哲学教授)でした。

興味のある科目だったので、熱心に講義を聴いたのを思い出します

終了試験の問題は「あなたにとって哲学とはなんであったか」だったと思います。試験問題は事前に公表されいました。

『哲学とは“なぜ”と思索する行為そのものであり、現在進行形であった。それぞれの哲学は直後に思想になる。試験問題の「なんであったか」が暗示するように、それぞれの哲学を言葉・文章にするには過去形で表現せざるを得ない。』というような回答を書いたと思います。(答案用紙を探したけれど見つからなかった。)

興味があった授業なので、90点もらえて嬉しかったのを思い出します。

その後哲学を意識することはほとんどなくなっていましたが、これを機会に時折触れてみようかとも考えています。

ヨースタイン・ゴルデルさんの「ソフィーの世界」を紹介するために、以下に目次等をコピペさせていただきます。

興味が湧いて、他も読んでみたいと思ったら、本書を手にしていただければと思います。

上巻をアマゾンで購入 ・ 下巻をアマゾンで購入

上巻をアマゾンで購入 ・ 下巻をアマゾンで購入

上巻目次

エデンの園 ――― とにかく、いつか何かが無から生まれたはず 9

シルクハット ――― いい哲学者になるためにたった一つ必要なのは、驚くという才能だ 20

神 話 ――― いい力と悪い力があやういバランスを 35

自然哲学者たち ――― 無からはなにも生まれない 44

デモクリトス ――― 世界一、超天才的なおもちや 61

運 命 ――― 占い師は、本来意味のないものから何かを読みとろうとする 68

ソクラテス ――― もっともかしこい人は、自分が知らないということを知っている人だ 80

アテナイ ――― そして廃墟からいくつもの建物がそびえ立ち 100

プラトン ――― 魂の本当の住まいへのあこがれ 107

少佐の小屋 ――― 鏡の少女が両目をつぶった 127

アリストテレス ――― 人間の頭のなかをきちんと整理しようとした、おそろしくきちょうめんな分類男 139

ヘレニズム ――― 炎から飛び散る火花 161

絵はがき ――― 自分にきびしく口止めをして 183

二つの文化圏 ――― それがわかってこそ、きみは空っぽの空間の根無し草ではなくなるのだから 194

中世 ――― とちゅうまでしか進まないことは、迷子になることとはちがう 213

ルネサンス ――― おお、人間の姿をした神の族よ 242

バロツク ――― 数かずの夢を生む素材 276

デカルト ――― 工事現場から古い資材をすっかりどけようとした人 297

スピノザ ――― 神は人形使いではない 313

ロツク ――― 先生が来る前の黒板のようにまっさら 325

ヒユーム ――― さあ、その本を火に投げこめ 338

バークリ ――― 燃える太陽をめぐる惑星 356

下巻目次

ビャルクリ ――― 曾祖母さんがジプシーの女の人から買った古い魔法の鏡 9

啓蒙主義 ――― 縫い針の作り方から大砲の鋳造まで 30

カント ――― わたしの頭上の星空とわたしのうちにある道徳律 55

ロマン主義 ――― 神秘の道が内面につうじ 82

ヘーゲル ――― 理性的なものだけが生きのびる 106

キルケゴール ――― ヨーロッパは破産への道をたどっている 121

マルクス ――― 妖怪がヨーロッパじゅうを歩きまわっている 138

ダーウィン ――― 遺伝子を乗せて生命の海を行く舟 161

フロイト ――― 彼女の心に兆したおぞましい、身勝手な願望 190

わたしたちの時代 ――― 自由の刑に処されて 213

ガーディンパーティ ――― 白いカラス 245

対位法 ――― 2つかそれ以上のメロディが同時にひびく 264

ビッグバン ――― わたしたちも星屑なんだ 290

解説○須田 朗

訳者あとがきO池田香代子

新装版によせて

人名さくいん

日本の読者のみなさまヘ ヨースタイン・ゴルデル

『ソフィーの世界』はノルウェイで20年前に出版されました。この本が50か国語以上に翻訳されるということを執筆中に知っていれば、東洋哲学についての章も含めていたのにとずっと思ってきました。たとえば、長い歴史をもつインドや中国の奥深い哲学、そして日本の禅仏教の背後にあるすばらしい思想などのことです。

さらに時が流れるにつれ、私は、この物語にもう少し倫理的、道徳的な哲学を盛り込めばよかったとも思うようになりました。ですから、新装版の出版を機に、こうしてささやかなまえがきを付け加える機会が与えられたことをとてもうれしく思います。

私がこの文章を書いているのは、日本のみなさんが2011年3月11日に起きた東日本大震災とそれに引き続いて起こった大きな災害によって、まだ悲しみのさなかにいるときのことです。こうして書いているあいだにも、災禍は続いており、人命を救うため、大地、大気、海の環境を救うため、迅速な行動が求められています。

「なぜ?」というのはとても根源的な人間の言葉です。人間として生きるうえで重要なことは、つねに、物事を理解しようとすることと、その理由を追い求めることです。単純なことばですが「なぜ?」は、宗教、哲学、そして科学のすべての基盤となるものです。

「なぜ巨大地震が起こり、なぜ破壊的な津波が起きたのか?」と問いかけること。

そして、もうひとつの疑問は、もちろんこうです。「たとえ今回の地震が想定をはるかに超える大きさで、想像を絶する規模の津波だったのだとしても、なぜ原子力発電所の原子炉は、このような地震や津波に耐える、環境に甚大な影響を及ぼすことのない設備でなかったのか?」このような、人間の行為に対する批判的な疑問は、技術的な進歩をさらに確実に前進させるようにはたらくかもしれません。

ある人は運命を信じ、またある人は運命など信じないと言います。いずれにせよ、私たちは、命がとても尊いものであり、しかもはかないものであるということを認識し、人間には自然の力をコントロールする力などないのだということを認めなければならないでしょう。日本のみなさんが、大きな災害を体験するさなかにあるいま、世界のすべての人々が、命に対してこれまでよりすこし謙虚になるべきでしょう。いま私たちはおそらく哲学的な問いを発しています。たとえば、「世界とは何か?」「人間とは何か?」「私は何者か?」「生きていくうえでもっとも重要で価値あるものは何か?」

このような問いに対して、ただひとりで考えこんでいるべきではありません。周囲の多くの人々と話し合うことが大事です。いつもどおりの生活をただ、淡々と送るべきではないのです。

あらゆる倫理観の根底にある重要な考え方は、黄金律、もしくは相互主義というものです。「人にしてほしいと思うことを他人にもせよ」ということです。しかし、この黄金律は今では横の人間関係、言いかえれば「私たち」と「ほかの人たち」だけに当てはまるものではありません。相互主義には縦の人間関係にも当てはまるのだということに気づかなければなりません。すなわち、「自分の前の世代の人たちがしてくれたことを次の世代の人たちにもしなければならない」ということです。

簡単に言えば、自分を愛するように隣人を愛すること。ここで言う隣人には隣の世代の人という意味も含まれるということです。私たちのあとにこの地球上に生きるすべての人たちのことです。

人類すべてが、この地球上に同時に生きることはありません。私たちの前に生きた人がいて、いまいっしょに生きている人がいて、そして私たちのあとに生きる人たちがいるのです。しかし、未来に生きる人たちも私たちの仲間です。私たちは、もし逆の立場だったらその人たちにしてほしかっただろうことを、次の世代の人たちにしなければなりません。

ルールはとてもシンプル。私たちには、自分たちが幸運にも生きることができたこの地球の価値を貶めて次世代へ受け渡す権利などないということです。魚の数が減ってしまった海、少なくなってしまった安全な飲料水、十分でなくなった食糧、小さくなってしまった雨林、減っていく珊瑚礁、種の数が減ってしまった動植物……。美しいものが減り、驚異的なものが減り、びっくりするようなことや楽しみさえも減らして次世代へ渡すなんて!

食糧供給量や地球上の生物多様性を維持しようとするなら、私たちの考え方には、コペルニクス的大転回が必要です。なにもかもが、私たちの時代を中心に回っているかのように生きることは、あらゆる天体が地球を中心に回っていると考えるくらい浅はかなことです。私たちの時代は、そのあとにくるすべての時代もそうでないのと同様、唯一中心的で重要な時代ではないのです。いまの時代を生きる私たちにとっては、この時代こそがもっとも重要な時代だと感じるのは自然なことです。しかし、私たちの時代があとに続く世代にとっても、もっとも重要な時代であるかのように生きてはいけないのです。

唯一、人類だけが宇宙観をもつことができる生物です。宇宙観とはつまり、私たちがその一部となっている、この大きな得体の知れない宇宙全体を意識するということです。そう、この星の、生命のある環境を維持するということは、たんに地球に対する責任というだけではありません。それは宇宙に対する責任なのです。

私は『ソフィーの世界』が日本ではじめて出版された1995年5年に訪日しました。それは阪神・淡路大震災の半年後のことでした。あのとき、多くの若者たちのなかに哲学的問いについての強い感受性に触れたことを覚えています。その一端には、あの大震災を経験したことが根底にあったのではないかと感じています。今回、偶然にも新装版が東日本大震災の2か月後に出版されることになりました。阪神・淡路大震災の直後に生まれた赤ちゃんが、いま15歳、まさにこの物語の主人公のソフィーと同年代になっています。読者のみなさんが『ソフィーの世界』のなかに、自分を見つめなおすためのいくつかの刺激となる問いかけや、心の糧となり、慰めとなる物事の見方を見出してくれるといいのですが。

悲観しすぎるのも、何も考えない楽観主義も世界を前進させることはありません。けれども、悲観と楽観のあいだにはいつも3番目の範疇があります。それは「希望」です。希望はよりよい方向に進むための行動と努力を生みだすのです。

2011年4月4日 オスロにて

解説 須田 朗

もしもあなたがまだこの本を一度も読んでいないなら、横着をなさらずに、まず最初のページを繙いてください。読み始めたら、とまらなくなること請け合いです。その前にこの解説を読んでも、ミステリーの謎解きは書いてありません。もしもあなたがこの本を一度読んだなら、もう一度読むことをおすすめします。最初は気付かなかったヒントが、すでに「エデンの園」の章から、様々なかたちで仕掛けられていることに驚くことでしょう。

『ソフィーの世界』はミステリー小説です。謎があり、謎解きがあります。最初は、いろいろな謎があります。しかしそれらの中心をなすのが、「ソフィー、あなたはだれ?」と、「(ソフィーが属している)世界はどこからきた?」という問いかけです。ソフィーは哲学の歴史を学びながら、この謎を少しずつ解いてゆきます。この問いについにはっきりと答えることができたとき、一連の謎はすべて氷解しますが、しかしそのとき、不思議なことが起こります。同じ問いが今やあなた自身に、突きつけられるのです。「あなたはだれ?」「あなたの生きている世界はどこからきたの?」今度はあなたがこの謎を自分で解かなければなりません。この本がミステリアスである本当の理由は、そこにあります。さあ、あなたはこの問いにどう答えますか。

「さてこまった、どうしよう!」ですって? いえいえ、全然困ることはありません。だって、あなたはもうソフィーと一緒に、この問いと悪戦苦闘した沢山の先輩たちの考え方を、学んだはずだからです。『ソフィーの世界』は、哲学史の宝石箱です。わたしたちが自分と世界の存在を考えるための様々なヒントが、ぎっしりとつまっているのです。

「でも、テツガクなんて。なんか難しそう」。まだ一度も読んでいないあなたから、そんな声が聞こ

えてきそうですが、この本は少しも難しくありません。世界で一番やさしい哲学の本といっても、いいでしょう。一般に哲学者たちは、常識やあいまいな知識を疑って、ものごとの根本に迫ろうとするため、どうしても厳密な概念や言葉を求めます。その結果、哲学の言葉はやたら難しくなります。ところがソフィーの先生は、実にうまい比喩でやさしく哲学を語ります。やさしいだけでなく、その語り口はすごく楽しいものです。素敵な詩やお馴染みのメルヘンに耳を傾けているうちに、いつのまにか哲学の世界に入ってしまいます。哲学が話題になっていない場面でも、やがて登場する哲学者の発想がさりげなく、会話のなかに織り込まれています。その手口は本当に見事というほかありません。

語り口はやさしいけれど、西洋哲学史の主要な哲学者は、古代ギリシア哲学から現代哲学まで、ほぼ網羅されています。一人ひとりの哲学者についても、かなり突っ込んだ紹介がされています。だから、14歳の女の子に向けられたこの哲学講座は、そのまま大学の一般教養の教科書に使えるくらいです。

「しかし、サルトルがあるのに、ハイデガーやヴィトゲンシュタインは、どうしてないのだ!」と哲

学の専門の先生にお叱りを受けるかもしれません。たしかにこの2人の哲学者には、ほとんど触れられていません。しかし彼らにつながる考え方は、この哲学講座にも組み込まれています。なかでも重要なのはハイデガーです。わたしは、この本の全体にハイデガーの考え方が生かされているのではないかと、ひそかに思っています。

ハイデガーは、哲学とは今も昔も、存在の意味を解明することだといっています。この哲学観はそのままソフィーの謎を読み解く手助けになります。この本では、「存在」とか、「ある」とか、「いる」といったことばが、何回も強調されて出てきます。「わたしはだれであるのか? わたしの世界は何であるのか? ヒルデはいるのか?」とソフィーは自問します。その「存在」という言葉の意味を考えることが、ソフィーの哲学だといってもいいでしょう。そしてソフィーはついに、エッセ・エスト・ペルキピによって、つまり……おっとっと、これ以上はやめておきましょう……とにかくやがてその意味を突きとめます。自分の存在に驚きその意味をたずねるソフィーの物語。わたしには、この本の根本のところに「わたしたちの時代」の最大の哲学者ハイデガーの哲学の発想があるような気がしてなりません。

むろんこれは、この本がもっている一つの側面かもしれません。ほかにも色々なモチーフが、巧みに組み込まれています。フェミニズム、国際平和へのメッセージ、北欧文学の紹介、邪教狂信の批判など、興味深いテーマはたくさん指摘できます。ひとはそれぞれの関心でこの本を読むことができるでしょう。しかし私白身を一番引きつけるのは、やはり哲学的メッセージです。「あなたが存在しているということはどういうことか?」それは、ソフィーにではなく、明らかにわたしたちおとなに向けられた問いかけなのです。わたしたちは存在しながらも、自分か存在していることの不思議をいつしか忘れてしまっているからです。著者ゴルデルは、あるインタヴューのなかで「どんな読者を念頭において書いたか」ときかれたとき、「14歳以上のおとな」と答えています。だとすれば、『ソフィーの世界』は、単なるエンターテインメントでも、子どものための哲学入門」でもなくて、兎の毛の奥底でぬくぬくと暮らしているわたしたちおとなのための、素晴らしいプレゼントだといえるでしょう。だってこのファンタジーは、わたしたちが一度は兎の毛のてっぺんにいたことを、思い出させてくれるはずだからです。

1995年6月15日

(中央大学教授)

エッセ・エスト・ペルキピ:「存在することは知覚されることである」("Esse est percipi" ラテン語 )

だそうです。

上巻をアマゾンで購入 ・ 下巻をアマゾンで購入

上巻をアマゾンで購入 ・ 下巻をアマゾンで購入

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1583936b.847a7192.1583936c.2d77a722/?me_id=1213310&item_id=14518179&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F4789%2F9784140814789.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1583936b.847a7192.1583936c.2d77a722/?me_id=1213310&item_id=14518152&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F4796%2F9784140814796.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)