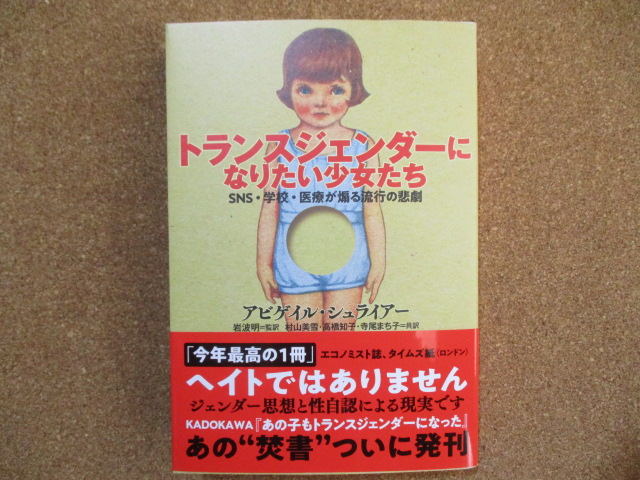

トランスジェンダーになりたい少女たち

2023年6月、わが国でLGBT法が成立しましたが、その成立過程の異常さに恐ろしさを覚えました。

何か大きな力が働いているのではないかと思われるところですが、その一端を山口敬之さんが解説していました。

アメリカ民主党政権、バイデン大統領やエマニュエル大使による、岸田文雄(山口さん曰く「忠犬フミ公」)総理への命令ということのようです。

そのアメリカの現状の一端がこの著書に書かれていること、「トランスジェンダーになりたい少女たち」です。

「トランスジェンダーになりたい少女たち」を作り出しているのは共和党側なのでしょうか、民主党側でしょうか?

一般的な日本人の感覚とは相容れないと思われるような法律がすんなり通ってしまう原因は、本書が指摘する危険と同じようなところにあるように思います。

著者は「アメリカがこうした大熱狂を生みだす肥沃な土壌となった要因は、この国の文化的弱点と切り離して考えることはできない。」と書いています。

アメリカで「文化的弱点」を作り出しているのは共和党側でしょうか、民主党側でしょうか?

日本でも文化や伝統がもろくなっています。

もっとも日本の場合、(残念ながら今だに)その大きな原因はアメリカによる占領政策にあると思いますが、一方で、世界を席巻しているとされるフランクフルト学派的思考によるところも大きいのではないでしょうか。

日本はLGBT法によって、更なる「文化的弱点」を植え付けられたのではないかと想像します。

アビゲイル・シュライアーさんの「トランスジェンダーになりたい少女たち」を紹介するために、以下に目次と「はじめに」をコピペさせていただきます。

興味が湧いて、他も読んでみたいと思ったら、本書を手にしていただければと思います。

目次

本書への賛辞 3

はじめに 伝染 9

1 少女たち 22

2 謎 56

3 インフルエンサー 77

4 学校 102

5 ママとパパ 129

6 精神科医 153

7 反対派 185

8 格上げされたもの、格下げされたもの 210

9 身体の改造 234

10 後悔 262

11 あと戻り 289

おわりに その後 313

謝辞 320

解説 岩波明 324

原注 362

参考文献 363

はじめに 伝染

ルーシーはもともと“女の子らしい女の子”だったと母親は断言した。幼い頃はふだんからハイヒールを履いてフリル付きのワンピースを着たがり、ビーニー・ベイビーズ〔アメリカで人気の動物のぬいぐるみシリーズ〕と、ウサギ、スナネズミ、インコなど可愛がっていたペットたちにかこまれた部屋で寝ていた。大好きな遊びはおめかしで、ドレスやウィッグをトランクいっぱいに詰めこんで、さまざまな登場人物に成りきっていたけれど、そのどれもが女性だったという。ルーシーが少女時代を過ごしたのは1990年代後半で、女性が主人公のディズニー映画、なかでも〈リトル・マーメイド〉をとても気に入っていたし、その後は映画〈トワイライト〉シリーズにも夢中になった。

早熟で、5歳で小学4年生向けの本を読み、のちに学区で入賞するほどの芸術的才能も早くからあらわしていた。ところが、中学校に進級するとルーシーは急に落ち着きを失い、しじゅう沈みこむようになった。裕福な両親 ―― 母親は南部では名の知られた弁護士 ―― は治療法や治療薬を求めて娘を精神科医やセラピストに診せたが、会話療法や薬では、ルーシーの学校生活のさまたげとなっていたもの、すなわち彼女を受け入れたがらないほかの少女たちからなにげなく仕掛けられる仲間入りテストを またしくじるかもしれないという不安は、克服できるはずもなかった。

ルーシーにとっては男子のほうがめんどうくさくなかったので、高校ではずっと男性の友達やボーイフレンドと過ごしていた。家庭も順風満帆ではなかった。姉が薬物中毒におちいり、大嵐に見舞われたかのように一家は打ちのめされ、両親の関心はそちらにうばわれた。浮き沈みのはげしいルーシーはついに双極Ⅱ型障害と診断された。だからといって女性の友人をつくるのが苦手なことは解決されず、気が楽になるわけではなく、心の平穏も取り戻せなかった。

昨今のご多分にもれず、北東部のリベラルアーツ・カレッジでは、みずから申請した名前、性的指向、人称代名詞の使用を認めている。ルーシーも入学時に居場所を見つけられそうな予感と今度は受け入れてもらえるかもしれないという期待をいだいて、申請登録した。その秋の終わりに不安感が増してくると、数人の友人たちとともに、自分たちの苦悩は流行中の“性別違和(ジェンダー・ディスフォリア)”が要因だと結論づけた。それから一年と経たすに、ルーシーはテストステロン〔代表的な男性ホルモン〕の投与を受けはしめた。けれどルーシーを引きこんだ、言うなればほんとうのドラッグは、新たなアイデンティティを得られるという期待だ。髪を剃りあげ、男物の服を着て、新たな名を持つのは、女性から男性へ生まれ変わる洗礼式のようなものだった。

次の段階は ―― 本人が望むなら ―― 通称“トップ手術”、すなわち両乳房の自主切除となる。

「なぜ娘さんは性別違和ではなかったと言いきれるのですか?」わたしはルーシーの母親に尋ねた。

「これまでずっとそのような兆候はいっさい見られなかったからです。娘は自分の身体を不快に感じているような言葉は一度も口にしたことかありません。初潮を迎えたのは4年生のときでとても早かったので、だいぶ戸惑ってはいましたが、身体についての不満は聞いた憶えがないんです」

母親はいったん口をつぐんで、わかりやすい例を思い起こして語ってくれた。「あの子が5歳のときにわたしがショートヘアにしてあげたら、男の子みたいに見えると言ってわんわん泣いていたくらい、いやがっていました」さらに言いそえた。「男の子とデートをしていましたし。あの子がデートをしていたのは男の子だけでした」

本書は大人のトランスジェンダーについて書いたものではないが、執筆を進めるなかで、いまは女性として、あるいは男性として生きる多くの人々からも話を聞いた。みな親切で、思慮深く、良識ある人々だ。自分の身体がまったく間違っているかのようで、嘘のようにも思えてしまう、やりきれないいらだちを語ってくれた。みな物心がついてからずっとそんな思いに悩まされていたという。

そうした違和感は決して得意な気分にさせてくれるようなものではなく、ほとんどの場合には不安と戸惑いを生みだした。その誰もが、共感しあえる相手をひとりも知らすに成長し、助言をくれる導師を見つけられるインターネットもまだ普及していない時代だった。でも、メンターを求めていたわけではなかったし、必要としてもいなかった。自分たちの感覚の正体をわかっていたからだ。異性になりさえすればもっと心地よく生きられることを。有名になりたくてそのような人生を選んだわけではない。彼らにとっては“パス”〔本人が望む性で社会的に認識されること〕すればいいだけで、ほとんどが放っておいてほしいと望んでいる。

公表の許しを得て、またはオフレコで、そうした人々から話を聞いた。誠実で勇気ある彼らにわたしは敬意をいだかずにはいられなかった。そのうちのひとりはいま友人でもある。トランスジェンダー・アクティビズムで彼らのためと主張されていることの多くは、本人たちの言いぶんではないし、本意でもない。この人々は昨今の10代の少女たちを苦しめているトランスジェンダーの大流行とはほとんど関わりがない。

この状況は17世紀のセイラム魔女裁判に重ならなくもない。18世紀の神経症や、19世紀の神経衰弱症の大流行にも同じことが言える。20世紀には、神経性無食欲症〔拒食症〕、抑圧された記憶、食欲異常亢進(過食症)、自傷行為の伝染が見られた。そこには自身の精神的苦痛を声高に広めたことで名を知らしめた先導者がいる。思春期の少女だ。

少女が苦悩しているのは事実だとしても、心理学的に必要不可欠なことより励ましや助言に左右されがちな自己診断はどうしても誤りやすい。

30年まえなら、そうした少女たちはやせ細りながらも脂肪吸引を望んでいたのかもしれない。20年まえだったら、現在トランスジェンダーだと自認する10代が、幼い頃のトラウマのせいで抑圧されていた記憶を“発掘”していたのかもしれない。このところ大流行している診断名は、悪霊の憑依ではなく、“性別違和”だ。対処法は悪魔祓いでも、浄化するための下剤でもない。男性ホルモンのテストステロンの投与と、乳房を切除する“トップ手術”だ。

アメリカ合衆国憲法の修正条項から好きなものを選ぶなんてばかばかしいことだと思われるかもしれないが、わたしなら第1条を選ぶ。わたしがトランスジェンダー政治の世界へ裏口から足を踏み入れることになったのは、言論の自由を守りたいという強い思いからだった。

2017年10月、わたしが住むカリフォルニア州で、患者が申請した人称代名詞〔heやsheやtheyなど〕の使用を拒んだ医療従事者に懲役を科す法律が制定された。ニューヨーク州でも、雇用主、家主、事業主を対象とする同様の法案が可決されている。どちらの法律についても、違憲であるのは火を見るより明らかだ。アメリカ合衆国憲法修正第1条により、政府から干渉を受けずに、不人気なことも言える権利が長らく守られてきた。政府が求める言葉の使用をわたしたちが拒む権利も保障されている。

合法かどうかの境界線上ではなく、一目瞭然に判別できる問題だ。1943年のウェストバージニア州教育委員会対バーネット裁判では、最高裁判所が、アメリカ国旗への敬礼を 児童に強制することは違憲との判断を示している。多数派意見を書いたロバート・H・ジャクソン判事は次のように宣言した。「わが国の憲法という星座に恒星があるならば、それは公務員が地位の高低にかかわらず、政治、ナショナリズム、宗教、その他の分野の意見について、なにが正当であるべきかを指図したり、市民に対してそれらに関する個人の信念をことばまたは行為を通じて明かすように強制することはできないという点である」〔『ブリタニカ国際大百科辞典 小項目電子辞書版』2011、「ウェストバージニア州教育委員会対バーネット裁判」〕

政府が児童に国旗への敬礼を強制できないのなら、医療従事者に特定の代名詞を使用するよう強いることもできないはすだ。アメリカ合衆国では、政府が人々に発言を強制できない ―― 礼儀を示すためであろうと、どのような理由であろうとも。

わたしはこの件についてウォール・ストリート・ジャーナル紙に『トランスジェンダー言語戦争』という見出しで寄稿し、ひとりの読者 ―― 南部の著名な弁護士でありルーシーの母親 ―― がその記事に希望を見出した。彼女は仮名でわたしに連絡をくれて、子供の頃には性別違和の兆候はまったく見られなかったのに、思春期になって“トランスジェンダー”だと言いだした自分の娘について書いてほしいと求めた。母親によれば、ルーシーは思春期の少女たちに新たに自認した性別へ移行する術 ―― 身なりや歩き方や話し方 ―― を指南するトランスジェンダーの導師たちが勢揃いしているインターネットを活用して、新たな自己を発見したという。どのサイトで最高のブレストバインダー(乳房を平らに締めつける下着)が売られているのか、無料で親にわかりづらい包装で送ってくれる団体はどこなのか。医師にホルモン投与をしてもらうにはどうすればいいのか。親をあざむいたり、新たな性自認(ジェンダー・アイデンティティ)を受け入れてもらえない場合にはその親と完全に決別したりする方法もインターネットで知ることができる。

テストステロンの投与の影響と、母親曰く背徳の魔力のせいで、ルーシーは無愛想で攻撃的になり、新たに自認した性別について説明したがらず、尋ねても答えようとはしなかった。母親を“門番”だとか“トランス嫌悪(フォビア)”だとなじった。「ずっとまえから違和感を覚えていた」「もともとトランスジェンダーだった」というルーシーの作り話は、インターネットからそのままそっくり引用したものだと母親はのちに気づいた。

ルーシーはひどく興奮しやすい気質に様変わりして、両親が本名で呼んでしまったり、新たな人称代名詞を間違えたりすると、激昂するようになった。あっという間に、もとのルーシーの面影は失われた。生物学的には支離滅裂としか思えないようなジェンダー思想に突如として取り憑かれてしまったかのような娘に、両親は危機感をつのらせた。ルーシーはカルト教団に入信したみたいだったと母親は言う。娘を取り戻せないのではないかと恐れていたと。

かつては性同一性障害と呼ばれていた性別違和は、自身の生物学的な性別にはげしい不快感をいだきつづけるのが特徴だ。おおむね2歳から4歳の幼少期に発現するが、思春期にとりわけ顕著に見られる場合もある。だが、その70パーセント近くは子供の頃に性別違和を認識する。そのような状態に悩まされるのは歴史的に見て全人口からするとごくわずかな人々(およそ0.01パーセント)で、ほとんどが男児だ。現に2012年までの科学論文では、11歳から21歳の女児で性別違和を発現した事例は示されていなかった。

この10年で状況は激変した。西欧諸国では、性別違和を訴えて“トランスジェンダー”を自認する思春期の少女たちが急増している。医学史上初めて、そのように自認する人々のなかに女性として生まれた少女たちが現れただけでなく、全体の大きな割合を占めるようになったのだ。

どうしてなのか。何か起こったのだろう? 性別違和に悩まされる人々のなかで常に少数派だった思春期の年代の少女たちが、なぜ多数派を形成するに至ったのか? それ以上に重要なのはおそらく、圧倒的多数だった男児に替わって思春期の少女が大半を占めるようになった男女比の逆転がどうして起こったのかということだろう。

わたしは南部の弁護士であるルーシーの母親に好感をいだき、すぐさま話に引きこまれたが、報道記者ではなく論説委員の立場だった。そこでべつのジャーナリストにその話を伝え、ルーシーの母親には信頼してまかせられる女性だからと請けあった。それからウォール・ストリート・ジャーナル紙でほかの論題の記事を書き、メールの受信箱からルーシーの母親の表示が消えてしばらく経っても、彼女から聞いた話がわたしの頭にずっとくすぶっていた。

3ヵ月後、わたしはあらためてルーシーの母親に連絡をとり、彼女が当初教えてくれていた関係者のすべてに取材を申し入れた。内分泌学者、精神科医、性自認を専門とする世界的に著名な心理学者ら医療従事者からも話を聞いた。心理療法士とも話した。それまでとは異なる性を自認することにより解放された経験者からその内面をうかがい知ろうと、思春期のトランスジェンダーと大人のトランスジェンダーにも語ってもらった。いったんはトランスジェンダーと自認したものの、その後性別移行を撤回した“ディジスター”、医療処置で外見を変えてしまったものの、後悔して、もとに戻そうとしている“ディトランジショナー”からも話を聞いた。思春期に突然トランスジェンダーを自認した人々について知るほどに、わたしはある疑問が頭から離れなくなった。この少女たちはいったい何に苦しめられているのか?

2019年1月、ウォール・ストリート・ジヤーナル紙にわたしが書いた記事が掲載された。『あなたの娘が生物学に逆らうとき』。すると千件近くのコメントが寄せられ、そうした意見にまた数百件の反響が届いた。トランスジェンダーの作家ジェニファー・フィニー・ボイランがすぐさま書いた反論は、2日後のニューヨーク・タイムズ紙の論説面に掲載された。その論説にも数百のコメントが寄せられ、それらにまた同じくらい多くの反響があった。それを機に、わが子にもわたしが書いたのとまったく同じ現象が起きていた、または子供が通う学校でそのような出来事を日撃したという読者からの電子メールがつぎつぎにわたしのもとに届くようになった。ある学校では、同じ学年の生徒たちが大挙して突然自分たちはトランスジェンダーだと主張してホルモン投与を願い出て、手術を切望しはじめたという。

ネット上でわたしに反発していたトランスジェンダー活動家たちにも、同じように話を聞かせてほしいと依頼した。それを聞き入れてくれた数人とは話をした。ディトランジショナーたちとも連絡をとりあった。わたしはTumblr(タンブラー)〔ブログとSNSの機能を持つプラットフォーム〕のアカウントを公開し、トランスジェンダーとディトランジショナーの人々に話を聞かせてほしいと呼びかけた。多くの人々が応じてくれた。Instagramでも、#testosterone'#transboy'#ftmといったハッシュタグを付けて呼びかけ、何十万人ものフォロワーとつながりを得た。この問題について言いたいことがある人はぜひ聞かせてほしいと何度も繰り返し呼びかけた。そうして得られた話をもとに本書は生まれた。

これはアメリカ人が耳を傾けなければいけない話だ。思春期の娘がいてもいなくても、わが子が昨今のトランスジェンダー旋風に巻きこまれていようがいまいが、アメリカがこうした大熱狂を生みだす肥沃な土壌となった要因は、この国の文化的弱点と切り離して考えることはできない。親の権威が失墜し、専門家まかせとなり、科学界と医学界の反対論者たちは及び腰で、言論の自由の推進がさらなる危機にさらされ、重大な影響をもたらしかねない医療法が制定されている。そして、インターセクショナル〔人種、ジェンダーなど複数の要因が交差して生じる社会構造や差別をとらえる概念〕時代の幕開けとともに、支配的なアイデンティティから逃れたい人々が被害者集団にまぎれこもうとしている。

そうした思春期の少女たちについて語るにあたって、わたしは200人近くにインタビューし、およそ50家族から話を聞いた。親たちの説明に拠るところも大きい。従来の性別違和は幼少期に発現し、身体への不快感を“長期にわたり絶えず、強烈に、一貫して”覚えつづけるのが特徴(幼児が容易に隠せるものではない)なので、親は概して、思春期の少女たちが幼い頃から性別違和を強く感じていたのかどうかをよく知る立場にある。言い換えるなら、これほど多くの10代の少女たちが苦しめられている要因が、従来の性別違和なのか、それともまったく異なる現象なのかについても、いちばんよく知りうるのは親だということだ。

思春期の少女たちがトランスジェンダーだと自認することや、新たに自認した性別での暮らしを築くことについてどのように感じているのか、親にはわかりようがないと思われている。けれど、子供たちの学業や仕事の状況、経済状況、家族関係、またはその絆の欠如、さらには友人関係や、友人がいないことまでも、事実を語ることができるのは親だ。トランスジェンダーを自認する思春期の少女たちがまだ学生生活を送っているのか、退学してしまったのか。昔からの友人たちとはまだ連絡をとりあっているのか。家族の誰とも話をしていないのか。恋人と将来設計を立てているのか。地元のコーヒーショップで働いて得られる賃金で暮らしていけるのか。

そうした思春期の少女たちの事情について、ましてやトランスジェンダーが感じていることまで自分が何もかもじゅうぶんに理解できたなどとわたしは思っていない。トランスジェンダーの成功物語はあちこちで語られ、称賛されている。その人々は人権を訴える横断幕を掲げて行進し新たな文化的境界線を越えて、またひとつ人類を分断する壁を壊すのだと宣言している。

でも、10代の少女たちに吹き荒れている現象はそれとは違う。従来の性別違和でぱなく、インターネットの動画に端を発している。ネット上の尊師たちにならって、女性の友人たちとともに手をたずさえて息をとめ、目をつむって誓いを立てる。そうした少女たちはトランスジェンダーを自認することで、しつこくさいなまれている不安から解放される。受け入れられたいという奥深い欲求が満たされ、いけないことをしているような高揚感や、魅惑的で心地よくひたれる仲間意識を得られる。

思春期のトランスジェンダーのひとり、“カイル”は、わたしにこう説明した。「カミングアウトする勇気が持てた理由の半分は間違いなくインターネット。ユーチューバーのチェイス・ロスのおかげ。12歳のときだった。彼を信じて言うとおりにした」チェイス・ロスはわたしの取材に応じ、それがどういうことなのかを説明してくれた。彼の話については第3章でご紹介する。

この本に書かれているのは、愛情深く、勤勉で、親切な、良識あるアメリカ人家庭の話だ。正しいことをしようとしているのに、いまの社会では、親はますます偏屈でだまされやすい邪魔者とみなされているのだと気づかされる。それまで違和感を覚えたことはなかったのに、学校やインターネットで過激なジェンダー思想に触れて傾倒した10代の少女たちがもてはやされている。そうした少女たちの後押しをしているのは、同世代の仲問たちのみならす、セラピスト、教師、インターネット上の著名人たちだ。だが、そんな若さゆえの暴走の代償はピアスの穴やタトゥーではない。肉体のおよそ450グラムもの切除だ。

トランスジェンダーは常に全人口のごく一部を占めている。けれどそれまで性別違和を感じたことのなかった悩める少女たちを引きよせて、ホルモン依存症や肉体を損なう手術に追いこむような昨今の熱狂が、いつまでも続きはしないだろう。これが社会的伝染なら、きっと社会がそれを食い止められる。

いわばフォロワーになっただけの思春期の少女たちに、そのような高い代償を払わせるわけにはいかない。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1583936b.847a7192.1583936c.2d77a722/?me_id=1213310&item_id=21210032&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F4349%2F9784819114349_1_3.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)