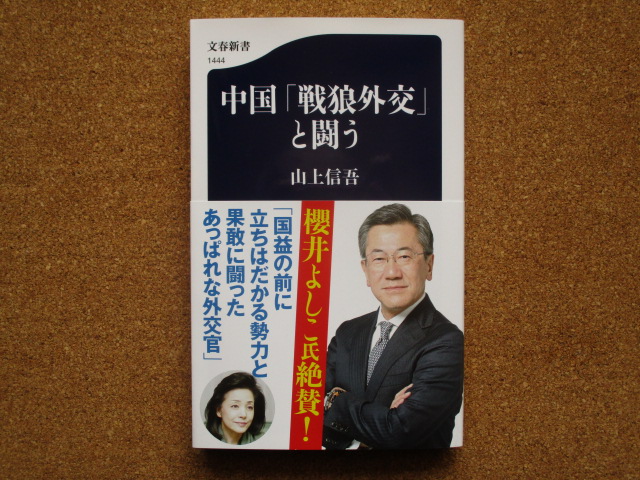

中国「戦狼外交」と闘う

山上信吾(やまがみ しんご)さんのお名前を知ったのはネット動画でした。

日本国を思いやり、毅然とした主張をしている様子を見て、素晴らしい人だと思いました。

さっそくX(旧ツイッター)でフォローさせてもらい、いくつかリプを書かせてもらったところ、相互フォローまでしていただきました。

山上さんは、日本の元外交官で、外務省国際情報統括官、外務省経済局長等を経て、2020年から2023年まで駐オーストラリア特命全権大使をお勤めになりました。退官後は外交評論活動を展開しています。

多くの大使がどのような仕事をしているのかは知らなかったけれど、「恙なく」任務を終えて自らのステップアップを中心に考えている人が多いのではないかと想像していました。しかし本書を拝読して、日本の国益を最優先に考えて、中国の戦狼外交などと戦う立派な外交官がいらっしゃることを認識しました。

山上信吾さんの『中国「戦狼外交」と闘う』を紹介するために、以下に目次や目を留めた項目をコピペさせていただきます。

興味が湧いて、他も読んでみたいと思ったら、本書を手にしていただければと思います。

アマゾンで購入

アマゾンで購入

目次

序 豪州人の対中認識の目を覚ます 3

第1章 戦狼外交とは何か 15

日本の贖罪・謝罪外交から中国の戦狼外交へ / 福島処理水を巡る中国の容喙 / 語源は人気映画 / レトリックの背後にある行動と実態 / 戦狼外交の本質とは? / 消えた外相・秦剛の素顔 / 習近平への忠誠心を競い合う

第2章 早速飛んできた牽制球 35

旧友との再会 / 元駐米大使からの横やり / 中国大使への表敬訪問 / ぎこちなかった中国大使 / 夕食への招待と峻拒

第3章 いびつな豪中関係の中での始動 49

「シークレット・シティ」 / ハリウッド映画ではあり得ない「反中」 / 2016年という分水嶺 / イスラエル大使公邸での「歴史戦」 / ナショナル・プレス・クラブ講演 / 「豪州は一人ではない」

第4章 戦狼からの攻撃 65

中国大使館の反発 / 豪州の対中認識の変化 / 対中認識硬化の原因 / 一枚岩でない対中認識 / 日本の役割

第5章 労働党への政権交代 75

野党政治家からの牽制球 / 労働党の反応 / 労働党政権への危惧 / 基本的政策の踏襲 / 岸田総理の抱擁

第6章 日豪関係の地盤固め 89

安倍元総理の急逝 / 中国大使車、現わる / アボット元首相叙勲伝達式 / 中国問題についての議論 / 台湾にもたらされた反射的利益 / 台湾の口下手 / 日豪米の外相声明 / 「台湾の次は尖閣」 / 日本の知見と経験への多大な関心 / 岸田総理の豪州訪問 / 安全保障協力共同宣言 / 日豪インテリジェンス協力

第7章 戦狼の微笑と対中宥和派の蠢動 117

中国の変化 / 透けて見えた鎧 / 「協力すべきは協力」という親中派 / 親中派に警鐘を鳴らす / 再度の牽制球 / 「野党リーダーの発言への言及」 / 反論と周囲の反響

第8章 反撃 135

オーストラリアン紙のインタビュー / タイトルは「中国の言い分の棘に気をつけよ」 / 中国大使の異例の口撃 / 歴史カードの振りかざし / 倍返し / 相手の土俵には乗らない / 反響 / 親中左翼からの執拗な人格攻撃 / 大使みずからオーストラリアン紙に寄稿する / 広報レター・SNSの活用で説得力を増す / 夫婦同伴の効用

第9章 戦狼と仲問たちからの執拗な逆襲 159

バック・トゥー・ビジネス / 自由党部会への招待 / 部会での議論 / 天皇誕生日レセプション / メナデューからの口撃 / オーストラリアン・ファイナンシャル・レビュー紙上での反論 / 心強いモラル・サポート / キャンペラ・タイムズ紙によるインタビュー

第10章 勇気あるオージーたちの奮闘 179

「スパイ・パーティー」 / マイクの気遣い / マイクの警世の句 / AUKUSの進展 / 労働党政権の対応 / キーティング元首相による口撃 / 中国が繰り広げる処理水ディスインフォメーション / AFR紙への寄稿

第11章 日豪和解と歴史カードの無力化 197

カウラ訪問 / 日豪間の和解の象徴・カウラ / 旭日旗への誤解を解く広報活動 / 自衛隊記念日レセプションでの広報を企画 / 止めに入った外務次官 / 戦狼外交に臨む日本人外交官の対応 / 小心翼々 / 「日本のウルフ・ウォリアー」?

第12章 惜別 217

「離任」をメッセージ発信に活用する / 最後のメッセージ / 今後の日豪関係への期待 / 嬉しい贈り物

第13章 日本の外交官よ、ひるむな 229

戦狼外交に効果はあったのか? / 戦狼外交をどう評価すべきか / 中国の戦略的失敗 / 中国は外交上手なのか? / 日本の外交官にとっての教訓

終わりに 243

序 豪州人の対中認識の目を覚ます

送別

2020年11月、駐豪大使として発令を受けて間もない頃、送別ランチに招待されて東京三田のオーストラリア大使公邸に赴いた。

かつての華族、蜂須賀家の屋敷跡とされ、風格と趣、そして広大なスケールを有する庭が自慢だ。東京の一等地にあまたある各国大使の公邸の中でも、屈指の環境。その美しい庭園を愛でつつ食前酒の豪州産スパークリング・ワインを共に堪能していた際、突如ホスト側から問われた。

「アンバサダーヤマガミ、なぜ日本はオーストラリアより遥かにうまく中国とやっているのですか」

一瞬、耳を疑った。中国海警局の巡視船が恒常的に尖閣諸島周辺の日本の接続水域に進出、しばしば領海侵入まで企てているのは、東京に駐在している各国の外交官にとっては周知の事実だ。外交常識や国際標準に照らせば、際だって挑発的な行動をしかけてきている。しかも、目を海から空に転じれば、日本列島には人民解放軍の戦闘機が接近するのは常態だ。何と平均して1日2回もの割合で、航空自衛隊がスクランブルをかげざるを得ない状況。加えて、何人もの日本人ビジネスマンかスパイ容疑で中国国内に拘束されたままでいる。

2022年12月に作成された新たな国家安全保障戦略か明記するとおり、中国の外交姿勢と軍事力増強は日本にとって最大の戦略的挑戦なのだ。

にもかかわらず、くだんの豪州外交官は「日本の方がうまくやっている」と言う。同時に、これからキャンベラに赴任する新任の大使を相手にしての問いかけなので、何かを期待しての「悪魔の誘いか」と思った。その後、豪州赴任後にも、何人もの豪州人から同じ質問を受ける端緒となった。

どういうことなのか?

このような発言の背景には、幾つかの要因がある。

ひとつは、豪州が過去数年間にわたって晒されてきた中国による経済敵威圧が、異様なほど広範で厳しいことだ。2010年の日本に対するレア・アースの輸出制限に始まって、ノルウェーのサーモン、フィリピンのバナナ、カナダのカノーラ(菜種)、韓国への団体観光客等、中国の不当な経済的威圧によって貿易や往来が制限されてきた「狙い撃ち」事例には事欠かない。しかしながら、今般のオーストラリアほど、様々な品目にわたって、しかも長期間、貿易制限措置に晒されてきた国はない。その苛烈さに、南半球にあって戦略的競争に慣れてこなかった豪州人が戸惑うのも無理はなかった。

もうひとつは、5Gからのファーウェイ(中国華為技術)社排除の推進、コロナ禍の原因の国際調査要求など、豪州のスコット・モリソン政権(当時)が対中強硬姿勢を声高に言明したことに対しての批判が豪州国内にはある。特に、外交当局関係者や労働党関係者の間では、そうした批判が根強い。「メガホン外交は豪州の国益に資さない」との主張が典型例である。

だからこそ、自国政府の対中政策に対する批判の裏返しとして、「日本はうまくやっている」と振れることとなる。下手に同意すれば、「日本大使も批判している」としてモリソン政権批判に使われることは必至だ。したがって、日本大使としてこうした議論に安易に与するわけにはいかない。ましてや、相手の発言を額面どおり受け止め、豪中関係に比して日中関係は上手くいっているなどと鼻の下を長くするなど論外だ。むしろ、対中外交最前線にある日本が直面している挑戦を過小評価しているとして戒めるべき筋合いなのである。

そこで、ひとこと言っておいた。

「that is bullshit !」

豪州人がよく使う表現でもある。

字義どおりに訳せば、「牛の糞」、要は、「たわけたことを言うな」だ。外交官が公の場で口にするには上品な言葉ではないが、相手の目を覚ますには最適の言葉でもあった。

手厳しく反論されたと感じたのだろうか、質問した女性外交官は呆気にとられ、赤面した。

だが、こうした場面は、私の豪州着任後、何度も繰り返されることとなる。

それだけではなかった。「中国問題に口出しするな」とまで露骨に牽制されたのは一度で済まなかった。圧力に耐え忍ぶ豪州にエールを送ろうとすれば、中国大使館の戦狼たちから「暴言」となじられ、「適切に仕事をしていない」とまで批判された。のみならず、歴史カードを振りかざされ、「日本大使は歴史を知らない」とまで「説諭」された。そんな挑発に接しても、決して口をつぐむことなく、かつ、相手と同じレベルに引きずりおろされて口角泡を飛ばすことなく、理路整然と時にユーモアを交えて反論し、豪州社会の理解と共感を得ていく。これか私の駐豪大使生活の基調となった。

中国の猛烈な反発に遭い、車のヘッドライトに照らされたカンガルーのように立ち尽くしてしまう豪州人が一部にいたことは事実だ。そうした中で、ヘナヘナと原則なき妥協に走ることは豪州にとってのみならず、日本の国益、更にはインド太平洋地域の秩序作りにとって最悪である。

そうした事態の展開を防いでいくために、必要な突っかい棒を打っていく。何よりも、日本の対中認識を冷静に説得力ある形で説明し、日豪の足並みを合わせていく。私の豪州での奮戦記の始まりだった。

日本の贖罪・謝罪外交から中国の戦狼外交へ

戦後、とりわけ1972年の国交正常化以降の日中関係の変遷は特異で奇妙なものだった。

1970年代、日本政府に台湾との外交関係を断念させて日中国交正常化を実現した中国外交官が異口同音に発した合言葉は、「日中友好」。これは日本側にも伝播し、大東亜戦争(筆者注:「太平洋戦争」とは呼称しない。当時の日本政府か採用した名称であるとともに、戦争の本質が中国を巡るものであったことを考えると、大東亜戦争の方が適切と考えるからである)の最中や戦争前の行為に対する贖罪意識に捉われた政治家、財界人、官僚の間だけにとどまらず、マスコミ、言論界を含めて広く日本社会でも暫くの間「日中友好」ムードが世の中を席巻していくこととなった。

私は、外務省にあってはいわゆる中国(チャイナ)スクールではなく、米国ニューヨークのコロンビア大学大学院で研修したアメリカンスクールだった。だか、1990年代後半には中国課の首席事務官を務めたことがある。日中関係を所掌する中国課が中国語研修のチャイナスクールだけに偏ってはならないとの昔からの配慮で、課長に次ぐ首席事務官にはチャイナスクール以外の者が就くことが多い。私もその一例だった。そして、1998年夏、中国課勤務を終えた後に香港の総領事館に派遣され、さらに2年間にわたってナンバー3の総務部長ポストを務めることとなった。

外務省のいかなる課でもそうだが、中国課にあっても首席事務官はほぼすべての決裁文書に目を通し、精査して決裁する役回りだ。当時、チャイナスクールの担当官が起案して首席事務官の決裁を求めて上がってくる総理や外務大臣の発言要領の中に、「日中友好」というセリフが何と多く盛り込まれていたことか! その適否について何ら議論することもなく、いわば条件反射的に使われていたのだ。日米関係に携わる外務官僚が「日米安保堅持」を言い募る性癖を想起させられた。むろん、文脈やその当否に照らし、似て非なる実態だが、呪文のように繰り返す有様には心底驚いた。まさに、思考停止そのものだった。

あれから、ほぼ四半世紀。状況は大きく変わった。時代が音を立てて変わったと言って過言ではないだろう。その最たるものか戦狼外交なのだ。

安倍元総理の急逝

2022年7月8日、事件の発生がメディアで報じられた途端、アボット元首相やモリソン前首相など豪州の各界要人から私の携帯に続々と電話、テキスト・メッセージが寄せられてきた。選挙応援演説中の奈良で凶弾に倒れた安倍元総理に対するお見舞いと共に、容態を気遣う照会だった。

懸命の治療もむなしく死去。まもなく、アルバニージー首相は記者会見を開き、「日本は真の愛国者、真のリーダーを失い、豪州は真の友を失った」と痛切の表情で弔意を表明した。

私には、労働党左派の首相が安倍晋三を評して「真の愛国者(true patriot)」との賛辞を使ったところが強く印象に残った。というのも、安倍政権が発足した際の欧米メディアの反応を鮮明に覚えていたからだ。特に、「夕力派」「極右」「歴史修正主義者」などとの表現を使ってさんざんに貶めていたのが、ニューヨークタイムズ、ガーディアンといった左派系メディアだった。

安倍総理が主導したクアッド(日米豪印)の誕生によって豪州の国際的地位が格段に向上したことへの恩義があったであろうことは想像に難くない。また、安倍総理のリーダーシップの下で日豪関係が飛躍的に発展したことへの高い評価と敬意もあったのだろう。保守派、中道右派のアボットやモリソンではなく、左派のアルバニージーが選択したことばが「愛国者」であったことに、党派を超えた日本重視と日豪関係の成熟ぶりを実感した。

翌週11目には、アルバニージー首相とウォン外相が連れ立ってキャンベラの日本大使公邸を来訪し、丁重に記帳してくれた。記帳受付は、世界中の在外公館で行われたものである。だが、世界広しといえども、任国の首相と外相が揃って大使館に赴いて記帳したのは豪州だけであったと認識している。

中国の変化

2022年5月末の労働党政権の誕生を受けて、明らかに発言のトーンと姿勢を変えてきたのが中国だ。

国の規模、経済の大きさによって格を決めがちなのが中国人の思考様式である。

ナショナル・プレス・クラブでの講演で「日本は世界第二位の先進経済大国」と呼称した私に対して、今や中国が世界第二位であり、日本を上回っている現実を受け入れよと反発してきたような精神構造がある。

そのような中国が、スコット・モリソン政権の予想外の強靭振りに当惑させられたことは想像に難くない。彼らにすれば、横綱によるかぶり寄りに対して、小結クラスが土俵際で粘ってうっちゃりに出てきたように見えたのではないだろうか?

中国から見れば、クアッドの日米豪印というつながりの中で、最も弱い連鎖に見えたであろう豪州。であるからこそ、露骨な圧力をかけて「膺懲」しようとした。こうした面があることは、否定できないだろう。

また、ダスティアリ連邦上院議員など要路の人間が中国勢力による介入・浸透を許すとともに、国の安全保障を損ないかねない基盤インフラヘの投資を許容してきたため、「入りやすい国」、「豪州、与しやすし」との印象を得ていたであろうことも、想像に難くない。

だからこそ、モリソン政権の強腰と粘りは、中国にとっては大きな驚きであったに違いない。そうした驚きが転じた憤りが、広範な対中輸出品目について「制裁」措置を講じた背景にあったと見ることもできる。他の国に対しては、日本のレア・アース、ノルウェーのサーモン、フィリピンのバナナ、カナダのカノーラ(菜種)、韓国への団体観光客など、制裁の対象が基本的に単品又は一つのセクターであったこととの対比が際立つ。

透けて見えた鎧

だが、今の中国には、そう簡単には戦狼外交から微笑外交に切り替えられない生硬さがつきまとっている。

良い例は、新任の中国大使の肖千だった。本省でアジア局長を務め、インドネシア大使を経てキャンベラに赴任し、中国外交部(外務省)の俊秀との評がある。口八丁のやり手との印象を与える。前任者と違って、オリーブの枝を差し出し、戦狼外交からの転換を図るつもりだったのだろう。ところが、就任後間もないナショナル・プレス・クラブでの講演で、はしなくも狼の尻尾を露わにしてしまった。

実際、講演の冒頭、原稿を読み上げている段階では、豪州との関係を「リセット」したいとの姿勢を前面に出していた。にもかかわらず、台湾問題に言及し、さらには質疑応答セッションで豪州人記者からの厳しい質問攻めにあい始めると、大使の顔色、そして会場の空気がガラッと一変した。従来の頑なで強情な姿勢が露わになったのだ。

典型は、台湾問題への言及振りだった。

「台湾は中国の一省である」との居丈高な発言をした上、台湾統一の手段について問われると、「皆さんの想像に任せる」と思わせ振りに述べ、不敵な笑みを浮かべた。武力の行使を否定することはなかったのだ。

さらに驚いたことには、統一後の台湾住民に対する「再教育」までほのめかす強面振り。聞いていた誰しもが、新疆ウイグル地区での収容所生活を想起させられた。

大一番のナショナル・プレス・クラブ講演。中国側としては豪州との関係を「リセット」し得る格好の広報機会であったはずだ。にもかかわらず、却って変わることのない強硬姿勢を要所要所でのぞかせ、改めて地金を露呈したとの印象を植え付けることとなった。講演は、到底、成功とは言えない結果に終わった。

自衛隊記念日レセプションでの広報を企画

このような展開を経験したからこそ、大使館では私の発案で一計を案じた。

それは、毎年行われている自衛隊記念日レセプションの機会を利用して、日の丸の掲揚にとどまらずに、陸海空の三自衛隊旗(実際の旗ではなく複製)の掲揚を行い、(陸上自衛隊旗、海上自衛艦旗である)旭日旗の使用を定着させていこうではないかというアイデアだった。

当初は、そこまでやるかといった感じが、自衛隊出身の大使館防衛駐在官や防衛省内局出身の参事官の間にあったと聞かされた。何のことはない、往々にして外務省以上に防衛省関係者の腰が引けているものだ。市ヶ谷にあって国内対策に追われてきた経験に呪縛されているせいかもしれない。四の五のと慎重論に終始し、アイデアの実施に明らかに足が重くなっているように見えたので、少し高圧電流を流すことにした。

大使室で議論した際に、こう言って背中を押すことにした。

「日本国の自衛隊の旗だろう。国を思う気持ちさえあれば、当然やろうということになるんじゃないだろうか」

これに対して、某館員はなぜか突如涙を流し、あっけにとられた列席の館員を前にして叫ぶように言い張った。

「自分にも国を思う気持ちがあります」

誰も愛国心の競演を求めていたわけではない。外務省への対抗心だけが先に立ったわけではなく、より高い次元、すなわち、現実に反日勢力が仕掛けてきている歴史戦への対応策として納得してくれたのだと信じたい。

私の発想は、こういうことだった。

三自衛隊のうち、陸上自衛隊の自衛隊旗(連隊旗)、海上自衛隊の自衛艦旗においては、旭日旗の意匠が用いられている。したがって、自衛隊記念日レセプションを奇貨として三自衛隊旗の掲揚を行うことを通じ、旭日旗の意匠が日本国内で長い間広く使用されてきたこと、自衛隊旗及び自衛艦旗も半世紀以上にわたり国際社会において広く受け入れられていることをしっかりと広報し、旭日旗の意匠に対する誤解を払拭していくことが必要かつ適切と考えたのである。

止めに入った外務次官

だが、この企画を、あたかも体を張らんばかりにして止めてきたのは、大使館の防衛省出身者ではなく、なんと当時の外務次官の森健良だった。

局長クラスまでは在豪州大使館の企画に正面から反対する者はいなかった。

だからこそ、部下を通じて本省の決断を督促した大使の私に対し、次官自身が直接電話をしてきて、こう言った。

「コロナ禍で多くの在外公館でレセプションができない状況下で、新たなことをやる段階にはない。これは大臣の意向でもある」

「自分が見るところ、日韓関係は微妙な状況にある。また、米国の反応も考慮に入れる必要がある」

何も日本のすべての在外公館で一律に三自衛隊旗を掲揚すべきなどと私が主張していたわけではない。むしろ、日豪間の防衛・安全保障協力が飛躍的に進展し、自衛隊の役割の重要性が認知されている豪州だからこそ、三自衛隊旗の掲揚に異論があるはずもないとの判断だった。それに対し、こちらの提案対象をすべての在外公館に広げて一般化し、潰す手法をとったとしか思えない反応だった。実際に外務大臣にどのように説明し、大臣とどのようなやりとりをしたのか? 特に、どこまで全体像を説明した上で判断を仰いだのか?

このあたりはブラックボックスに入って、まったく不詳だった。

納得していない私との緊張したぎこちない会話の締めくくりに森はこう言った。

「大きな一石を投じてくれたのは間違いない」

何とも空虚に聞こえたものである。こんなことでは、戦狼外交に対する対応はおろか、旭日旗ひとつに関する広報まで、すべて後手で受け身に回ってしまうのは必至なのである。

戦狼外交に臨む日本人外交官の対応

中国に対する弱腰外交の象徴として外務省チャイナスクールの問題が取り沙汰されてきたが、かつて国内世論の厳しい批判と指弾にさらされてきたチャイナスクールも随分と変わってきた。

1989年の大安門事件の際だった。

中国の民主化を求めて北京の天安門広場に集まった大学生たちに人民解放軍が発砲する有様を、現場から大使館を通じて東京の外務本省に報告していたチャイナスクールの日本大使館員がいた。

未曾有の修羅場に居合わせて動転したのだろうか?

「人民の味方である解放軍が学生に発砲しています」と嘆き、ついには泣きながら天安門広場から報告をしていたと聞かされた。

1995年夏、戦後50周年の機会だった。かつての「植民地支配と侵略」を認め、「心からの謝罪と反省」を表明した総理大臣談話が当時の村山富市総理大臣名で発出された。

その背景には、チャイナスクール幹部たちの「謝らなければならない」との個人的信念に基づく根強い働きかけがあったと言われている。この点は、各種評論においても、夙に指摘されてきたところだ。

時を経ること20余年。経済成長を上回る国防費の増強を年々行い、尖閣諸島近海では国際常識を打ち破る挑発的行動を重ねてきていた中国。

それにもかかわらず、公の場での発言にとどまらずに西側諸国との政策協議においても、「中国を『脅威』と呼ぶべきではない。『懸念』に留めるべき」と省内で主張して回っていた中国課長もいた。

これらはいずれも、日中関係を重要だと信じ、それに捉われすぎるがゆえに、往々にして中国の立場を代弁しているように聞こえてしまうチャイナスクール関係者の言動に他ならない。今なお頭をもたげてくるときがある。これは日本外務省だけの問題ではなく、米、英、豪といった同志国でも目の当たりにしてきた。しかしながら、中国の台頭に伴って戦狼外交の時代を迎え、攻撃的で好戦的とも言える地金がしばしば露呈されてきた結果、表立って中国の行動を弁護するような言説は、さすがに影をひそめてきた。

日本外交が直面している肝心の問題は、このような戦狼外交にしっかりと対応する体制ができているとは到底言えないことである。旭日旗の対応でもそうであったように、ことはチャイナスクールだけの問題ではないのだ。

嬉しい贈り物

離任直前の4月24日、日本大使公邸での最後の夕食会にはるばるシドニーから駆けつけてくれたオージーの一人が、トニー(アボット元首相)だった。その日の午後には、スカイテレビの人気アンカーであるピータ・クレドリン女史によるインタビューを私と二人で受けた。駐豪大使としての実績を「傑出している」(outstanding)、「輝かしい」(stellar)とまで形容してくれたことに深く感謝した。

豪州を取り巻く安全保障上の課題について辛口の批評を厭わないと同時に、豪州人が最大の徳目とするメートシップを体現するような、心根が優しく温かい政治家だった。そうしたトニーの気配りは、テレビ・インタビューでの援護射撃にとどまらなかった。

夕食会の席上、心温まる言葉を贈ってくれたトニー。いつにも増して熱い口調で日豪関係の重要性を弁じていた。その挨拶の締めくくりに、「特別な贈り物がある」として贈呈してくれたのが、綺麗に包装された腕時計だった。

聞けば、キャンベラでの当日の送別夕食会に出席できなかったジョン・ハワード元首相(別途シドニーで離任挨拶をした)、スコット・モリソン前首相(26日に行われた別の夕食会に出席)とトニーとの3人の首相経験者による共同プレゼントだという。

到底予想さえしていなかった破格の贈り物だ。大いに驚き、強く心打たれた。

くだんの時計は、セイコーの「ユーカリ」モデル。アースカラーのグリーンと暖かみのあるゴールデンイエローが繊細に組み合わさったグラデーションのダイアル。豪州のユーカリの木からなる原生林を祝し、その色合いを余すところなく表現した時計だと言う。豪州だけでの限定販売という貴重な代物であり、在勤の記念として、これ以上の素晴らしい餞はなかった。

だが、トニーの心づくしは、そこで終わらなかった。何と、時計のスティールバンドに、特注のメッセージを彫り込ませておいたと言うのだ。

「読んでごらん」とトニー。

呼びかけに応じて、メガネを外し、小さな文字を口に出して読み始めた。読み進んでいくにつれ、腰を抜かすほど驚いた。

「Three PM's tribute to japan's greatest envoy, in gratitude for your courage and intellectual leadership.」

(3人の首相から日本の最も偉大なる大使への贈り物。貴使の勇気と知的リーダーシップに感謝しつつ)

と刻み込まれていたのだ。

確実に、生まれて最初で最後の名誉だと感じ入った。

この時計を腕にするたびに、ユーカリの木、そして豪州の地、そこの友人たちを思い起こすことだろう。そう心に刻み込むと、熱く胸に込み上げてくるものを抑えきれなかった。

そして、こうした友人たち、また、同じ方向を見て、汗をかいて一緒に頑張ってくれた大使館の日本人・豪州人職員、公邸料理人を始めとする大使公邸のスタッフたちの励ましと支援があったからこそ、120パーセントの力で2年4ヶ月駆け抜けることができたと思うと、感慨が尽きることはなかった。

アマゾンで購入

アマゾンで購入

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1583936b.847a7192.1583936c.2d77a722/?me_id=1213310&item_id=21171345&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F4448%2F9784166614448_1_5.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)