南京事件 証拠写真を検証する

南京大虐殺については、「有った派」と「無かった派」の意見があると思いますが、私は無かった派です。

有った派が「日本軍はこんなに残虐な殺し方をした」というそのやり方を日本人の感覚で見ると、日本人はそのような殺し方はしないだろうと思います。

これは多くの日本人が持つ感覚ではないだろうか・・・。

過去に田中正明さんの『「南京事件」の総括 (小学館文庫)』を読みました。

そこにも、蒋介石の国民党軍によるプロパガンダが盛んであった旨の記述があったのですが、本書はそのことをより詳細に解説していて、とても参考になりました。

『南京事件 証拠写真を検証する』 を紹介するために、以下に目次と目に留まった項目をコピペさせていただきます。

興味が湧いて、他も読んでみたいと思ったら、本書を手にしていただければと思います。

目次

プロローグ「証拠写真」の源流をたどる

伝聞によるラーベの記録

「四万人殺害」削除の謎

国民党「極機密」文書は語る

143枚の「証拠写真」を検証する

証拠写真「流れ図」の概説

第一章 南京戦とは何だったのか

日本軍を大陸の奥深く引き込む

20万人の市民が「安全地帯」へ

敵前逃亡した防衛軍司令官の唐生智

捕虜となり得なかった不法戦闘員の中国兵

「陸の孤島」で減少しなかった人口

「日毎加わる親密さ」

検証なしに記された「被害報告」

第二章 初めて世に出た「証拠写真」

『日寇暴行実録』と『外人目撃中の日軍暴行』―-「証拠写真」の源流

A群写真の検証

○爆撃=日軍爆撃後の南京市? ○爆撃跡で泣き叫ぶ幼児? ○米砲艦パネ

ー号誤爆 ○斬首、生き埋め=斬首と四人の兵士? ○斬首後の頭を提げた

「兵士}? ○「わが同胞を生き埋めにする」兵士? ○南京における公開

処刑? ○死体=幼児の死体 ○池に浮かぶ中国兵の死体 ○無辜の人びとが

殺された? ○暴行および強姦=病院の患者、「蹂躙された南京の婦女」

○拉致、掠奪 ○刑にのぞむ人、孤児、逃げる親子、蹂躙された婦女

B群写真の検証

南京以外の写真の信憑性

合成、演出、ひそかな転載、キャプション改竄

第三章 趣向を凝らした追加写真

拾われた「十六枚の写貞帳」

「写真館の店員」A氏の証言

「拾得者」B氏の証言

影の長さから判明した季節の矛盾

なぜ源流写真と同じ背景なのか

秘蔵されていた「マリオン・フィッチ提供」写真「

日本兵の撮影」と暗示するために

さまざまなところから持ち寄られた写真

○晒し首 ○児童の虐殺? 〇一般市民を殺害した? ○銃剣術の練習台とな

った中国兵? ○殺人競争と刀の手入れ ○斬首の瞬間、斬首後 ○日本軍は

残酷きわまりない? ○哀れな子供たち ○日本車の戦車が民家を焼く? ○

「日本軍の放火」写真? ○上海が南京に

第四章 「撮影者判明」写真はどのように使われているのか

欧米人撮影の写真(1)ジョン・G・マギー師〔米国聖公会伝道団宣教師〕

○なぜ東京裁判に写真を提出しなかったのか ○字幕の追加で「フィルム

に活気が出る」 ○もう一つの「マギーフィルム」の出現 ○ジョン・G・マギー師」と記す意味

欧米人撮影の写真(2)アーチボールド・スティール記昔 〔『シカゴ・ディリーニューズ』紙特派員〕

欧米人撮影の写真(3)テーネスト・フォースター師〔米国聖公会伝道団宣教師〕

日本人撮影の写真(1)佐藤振壽氏〔『束京目口新聞』従軍カメラマン〕

日本人撮影の写真(2)不動健治氏〔同盟通信従軍記者〕

日本人撮影の写貞(3)松尾邦蔵氏〔大阪毎日新聞社従軍カメラマン〕

日本人撮影の写真(4)村瀬守保氏〔兵站自勤車第17中隊2等兵〕

エピローグ「証拠写真」として通用する写真は一枚もなかった

完全な検証への決め手を求めて

「親中反日」の国際世論を創出せよ

憎悪の感情の連鎖反応を断ち切るために

検証写真一覧・第一期~第五期

南京事件関連文献・映画・主要参考文献一覧

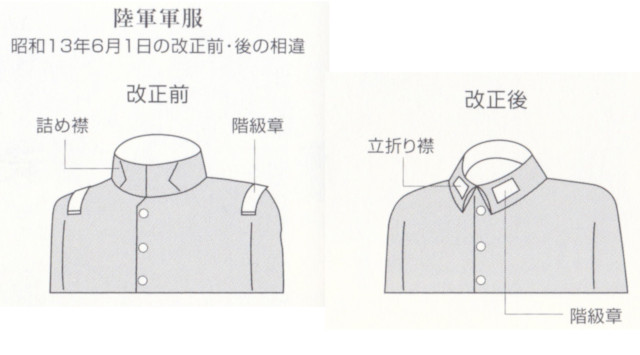

陸軍の軍服は昭和13年6月1日までは詰め襟だったが、その後は立て折り襟に変更された。

しかし変更されても、まだ使えるうちは詰め襟軍服も着用されていた。貴重な物資を無駄には出来ないし、そういう通達も出ていた。

南京攻略作戦は昭和12年12月に実施されたのだから、南京虐殺の証拠写真だとされる画像に詰め襟軍服が出ていたら、その写真は偽物だということになる。

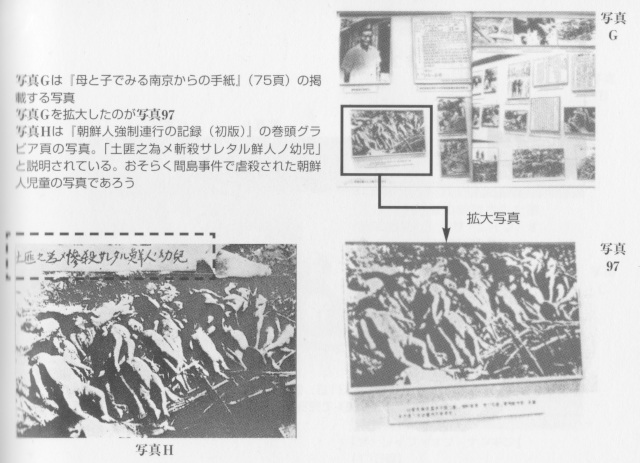

児童の虐殺?

中国南京南に南京大虐殺記念館が建設され、本書で検討した写真も含めて多くの写真を展示している。

写真G

は、早乙大勝元『母と子でみる南京からの手紙』が掲載する南京大虐殺記念館の展示物(写真97)のひとつであ

る。これを拡大して検証してみたいと思う。

多くの死体が写し出されている。南京大虐殺記念館の説明は「日本軍は南京で中国の児童を虐殺した」となっ

ている。何応欽(かおうきん)『日軍侵華八年抗戦史』も巻頭グラビア頁で「日本軍は南京で我が無辜の児童を集めて屠殺した」と説明している。

ところが、写真Hをご覧いただきたい。これは朴慶植『朝鮮人強制連行の記録』(巻頭グラビア頁。初版のみ)に載っていた写真で、写真の最上部には「土匪(どひ)のため惨殺されたる鮮人の幼児」という説明文が焼き込まれている。つまりこれは満州地方の匪賊によって虐殺された朝鮮人の幼児の写真と考えられるのである。

南京大虐殺記念館は「満州地方の匪賊」を「南京の日本軍」に、「朝鮮人の幼児」を「中国の児童」にすり替えて使用しているのである。

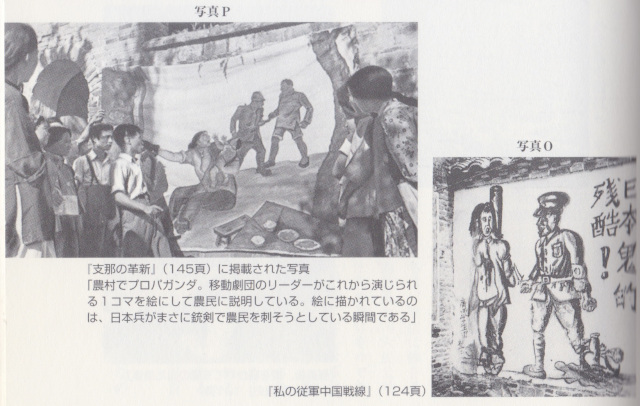

日本軍は残酷きわまりない?。(ここで紹介されている「残忍な殺し方」は、「通州事件(日本人居留民が中国人に惨殺された事件)」の現場にも当てはまる。)

写 写真Oをご覧いただきたい。これは最近まで日本の小学校の教科書に掲載されていた写真で、戦時中に中国の

「広西(こうせい)学生軍」の描いたプロパガンダ壁画である。

写真Pはリリー・アベックの『支那の革新』(145頁)に掲載されている。ついでながら南京関係の本やインターネットに出てくるこのような女性凌辱の写真としては、私たちの調べたかぎり、写真22(第二章)、『中国抗戦画史』に掲載された、南京とは特定できない写真103と写真104の三枚が存在する。はたして日本軍がこのような残酷きわまりない行為をしていたのであろうか。

写真22についてはすでに第二章で疑問点を述べた。写真103、104だが、じつに凄惨な写真である。だが、これも撮影者、撮影場所、撮影日時についてはまったく不明であり、南京と特定し得る手がかりは皆無である。

腹を裂かれたり、性器に異物を突き剌すといったやり方はむしろ中国で最近まで見られた光景であることは次のような描写からわかる。

一つは、平成5(1993)年に邦訳が出たユン・チアンの『ワイルド・スワン』である。「匪賊は、とくに女性に対して残虐だった。ある日、父の姪のひとりが死体になって町の城門のすぐ外に捨てられていた。強姦されたあとナイフで切り刻まれたらしく、腔は血まみれでぐちゃぐちゃたった。

またあるときは、若い女性同志が戦闘中に大刀隊に捕えられた…匪賊は彼女のからだにナイフを突きたてて肉の塊をえぐり取った。女性は全身バラバラに切り取られて、恐ろしい死に方をした」(上巻223頁)

「あるとき、共産党員が地主一家の女性たちを強姦したあげくに乳房を切り落とすという事件があった……殺された党員の親友で土地改革チームのリーダーをしていた青年は、逮捕された匪賊の頭目を死ぬまで殴り、復讐のために死体から心臓をえぐり出して食べた」(同223~224頁)

これらは1949(昭和24)年から50年にかけての出来事を記したものである。

毛沢東の「大躍進」政策(1960年、促進決議)が三千万人の餓死を生み出したことを論ずるジャスパー・ベッカー『餓鬼』も見てみよう。

「固始県(こしけん)黎集(れいしゅう)人民公社の大隊民兵長郭寿利(かくじゅり)は、110人の民兵を殴打し、そのうちの11人が生涯半身不随となり、6人が死亡した…幹部たちの共通したやりかたは、髪をつかんで、引きずることだった…農民たちはこの難から逃れるため、あらゆる毛を剃ったが、幹部たちは、次に、耳を切り落すのだった。息県(そくけん)防湖(ぼうこ)人民公社の生産大隊では、17人が耳を切り落とされた。人民公社婦人部長だった22歳の黄秀蓮(こうしゅうれん)は、4人の耳を切り落とし、そのうちの一人は死亡した。女性たちは、陰部に棒を差しこまれるなどの辱めを受けた…固始県七司人民公社の党書記江学中は…少なくとも20人の遺体をゆでたことが明らかになった…共同食堂に穀物がなくなると、農民は残った家畜を殺した。路文憲(ろぶんけん)は、この事態を『生産の放棄』と決めつけ……何人かは、鼻に穴をあけられて針金をとおされ、牛のように田畑で鋤を引かされた…その冬には、人間の肉を食べることがあちこちでおこなわれた。通常は遺体の肉、とくに、子供の遺体である…固始県では、1960年だけで人肉食の事件が200件あった」(163~167頁)

これが戦後の中国の1960年代の出来事の記述なのである。

右のような記述は写真O、写真P、写真22、写真103、写真104の説明として付されていても、少しも不

自然ではない。

日本軍の南京虐殺を主張する本は日本兵を好んで残酷と描写している。たとえば『ザ・レイプ・オブ・南京』

では次のような描写がある。

「日本兵は輪姦の後、妊婦の腹を切り開き、楽しみのために胎児を取り出すこともあった」(91頁)

「日本兵は中国人の内臓を取り出したり、首を斬ったり、手足を切断したり…日本兵は南京市の各所で、捕虜を板に釘付けにし、戦車で轢き、木や電柱に磔にし、体から肉片を切り取り、銃剣による刺殺練習に使った。少なくとも100人の男が、目をえぐり取られ、鼻や耳を切り取られ、その後、火をかけられた」(87頁)

「日本兵は夫の鼻に針金を突き通し、針金の他の端を木に繋いだ。それは牛を繋ぐかのようであった」(94頁)

「日本兵に強姦されたある若い女は、ビール瓶を突っ込まれ、撃たれた。強姦された別の女性は、ゴルフの棒を突っ込まれていた…日本兵は床屋の妻をおかし、陰部に爆竹を突き刺した。」(94頁)

これらの描写は、『ワイルド・スワン』や『餓鬼』の記述と酷似していると言えないだろうか。3枚の写真や

『ザ・レイプ・オブ・ナンキン』の描写は、中国で古来から行われてきた残酷行為を日本軍に投影したものではなかったのか。

同じように、中国の慣習が日本軍の行為とされている例をもう一つ指摘しておきたい。

写真105は『侵華日軍南京大屠殺暴行照片集』が初めて掲載した写真で、これ以降、南京虐殺関係の著作物

に使われている。このような首枷(くびかせ)の光景も、日本近代史においてはなかったであろう。

ところが中国ではよく見られた光景であった。写真Qは明治40(1907)年の上海の光景であり、写真Rは大正13(1924)年の北京の光景である。尾鷲達彦『図説 中国酷刑史』は次のように説明している。

枷は首、手、足にはめる刑具で、商・周の時代から用いられている。もともとは農具から考え出されたという。

官刑に採用されたのは南北朝時代の北魏以降。枷の形、大小、重さは多種多様で、刑の軽重によって使いわけられた。木製が一般的だが、宋代には鉄製の枷もつくられた」(94頁)

写真105もまた、中国の古来からの慣習を日本軍に投影したものではなかったのだろうか。

エピローグ「証拠写真」として通用する写真は一枚もなかった

完全な検証への決め手を求めて

平成14年春から南京事件研究会の写真研究分科会と

して始まった私たちの写真検証は、意外にも約3年の長

期に及んでしまった。それというのも、途中で、壁にぶ

つかってしまったからである。私たちがどれほど検証し

たとしても、それは決め手に欠ける独りよがりな検証で

はないかと言われては、水の泡になりかねないという苦境に何度もおちいったからである。

かつて『ロサンゼルス・タイムズ』が掲載した写真が

問題になったことがあった。よく見ると、一枚の写真に

同一人物が二人いることから、これは「改竄されている

のではないか」という読者からの問い合わせを受けて、『ロサンゼルス・タイムズ』が調査した結果、撮影したカメラマンはほぼ同時撮影の同じ場面の二枚の写真をパ

ソコンで一枚に合成したことを認めて、解雇された。知

らなかったとはいえ、合成写真を掲載した新聞社は謝罪広告を載せた。

もう一つ例をあげておこう。それはまだ記憶に新しいイラクの邦人3人の人質事件の映像である。そのうち1人の男性が首を絞められ、助けを求めている姿にたいして専門家は「演技を振り付けたような動き」を見つけ、「演出」ではないかと疑問を呈していた。その後解放さ

れた人質三人は強要されたことを大筋で認めた。

つまり私たちも検証のさいに「改竄されているのでは

ないか」「演出ではないか」と疑問に感じた点について

は、然るべき人に問い合わせて検証し、そうして初めて南京大虐殺の証拠写真かどうかを判断すべきであろう。そうでなければ完全な検証とはなり得ないのではないか、そう、思ったのである。

しかし、そうは言っても、ほとんどの写真は誰が撮影

したかもわからず、問い合わせる術もなかった。そこで

私たちは、その写真の初出を探し出すこと、その写真が掲載されているさまざまな書物を集めて見比べてみること、写真と同じような光景の場所を見つけて場所の特定に努めること、さらには当時の状況を物語る本をできるだけたくさん読むことで、「然るべき人」への問い合わせに代えることにした。このように多様な角度から追究することにより、私たちの検証はほぼ完全となりつつあった。

ところが、ただ一つ、どうしても次の点が確認されな

ければ、確実な検証とは言えないというもどかしさが、残ったままになっていた。それは、本書をご覧いただくとわかるように、南京大虐殺の写真としては妥当ではないという理由として、「この写真は、服装や背景などが春のころにあたるから、南京大虐殺が生じたと言われる冬にはそぐわない」と、何度も私たちは言っていた。しかしそれは、それすら状況証拠にすぎず、いまひとつ、

これという決め手に欠けていたのである。そもそも暖かい冬だったので人びとは春のような服装をしていたので

はないかという反論も、一応は成り立つからである。

そのようなとき、季節について二つのヒントが見つか

った。

一つは、本書136~138頁に紹介したように、写

真に写っている影の長さを計算して季節を判断するという手法であった。

もう一つは、おりしも発掘された国民党宣伝部の極秘文書『中央宣伝部国際宣伝処工作概要』のなかの「撮影課工作概況」に見られる次の秘密報告であった。

本処〔国際宣伝処〕の撮影事業の動機は、1938春、本処の指導する国際新聞撮影社が、すべての撮影機材や、その他の材料、取材したフィルム数千枚を、全て中央通信社撮影部へ渡し、並びに毎月手当てを出して、力を結集して、撮影功能の展開を期したことから始まる。

すなわち国民党宣伝部国際宣伝処が、プロパガンダ写真をつくるため「撮影工作」に本格的に乗り出しだのは、1938(昭和13)年春だったことがわかったのである。

このことは、『戦争とは何か』の出版作業にかんして、編者のハロルド・ティンパーリ記者がマイナー・ペイツ師に「ことに、写真代がかさみます…ゴランツ社〔「レフトブック・クラブ」というシリーズを出していたロンドンの出版社〕は、もちろんあの本に全部を使うはずはないのですが、200枚写真を要求しています」と、1938年3月14日、手紙に書いていること

とも合致する。

つまり、1938年7月に出た宣伝本、田伯烈(ティンパーリ)編『外人目撃中の日軍暴行』(『戦争とは何か』に写真を加えた漢訳版)に出てくる写真は、来るべき夏の出版に向けて、1938年春から大急ぎで収集ないしは「撮影工作」された写真であったと言えるのである。春から初夏にかけての写真がなぜ多く見られたのかという謎が、これで初めて氷解したのである。

それにしても、なぜ国民党宣伝部は南京大虐殺が生じ

たと言われる真冬の季節に注意を払わなかったのかと、読者は疑問に思われるかも知れない。その決定的な理由は、国民党宣伝部が「南京で虐殺」という認識をもちあわせておらず、ただたんに抽象的な戦争プロパガンダを展開していたということにあった。そのことについてはすでに『南京「虐殺」研究の最前線 平成15年版』や、「南京〈大虐殺〉を覆す決定的証拠を発掘した」において論じているが、詳しくは別の機会に論ずることにした

い。

ちなみに写真や、本書では取り扱わなかったが映画の、登場人物の動作が不自然だ、演出のようだと感じられた疑問についても、それが解けたことを紹介しておきたい。極秘文書は「海外向け宣伝用短編映画」の製作にかんして次のように秘密報告していた。

本処〔国際宣伝処〕は多くの米国の専門家たちに特に委託して、ストーリー編成に協力してもらった。初めての仕事なので、人力、物力に不足を感じたが、背景のセットを造ったり演技者を雇うことはできないので、ドキュメン

タリー方式で撮影製作するしかなく、大自然の環境を利用し、また一切の現実の事物をもって映画の製作をした。

例えば『建軍』の中の軍学校の学生、『怖いもの知らずの重慶』の中の冷静な大衆、『桐油(とうゆ)』の中の農民や工員などは、すべて我々の栄誉あるスターであり、『建軍』の中の各種の武器、『雲南ビルマライン』の無数の自動車は、すべて我々の道具である。

なるほど写真にも映画にも、ぎこちないシーンが出てくるが、それもこれも宣伝用映画や写真の「栄誉あるスター」となった学生や農民労働者の演技だったからではないか。そう考えれば納得がいく。今でいうエキストラを動員して、海外向け宣伝用短編映画や写真が宣伝部を中心にして作られていたのである。

「親中反日」の国際世論を創出せよ

こうして私たちの検証はかぎりなく完全な検証に近づ

いたと自負している。

検証の過程でさらに驚いたこともあった。以下は極秘文書『中央宣伝部国際宣伝処工作概要』のなかの「撮影課工作概況」における秘密報告である。

廣光社〔廣光新聞撮影通信社〕が原稿を発送するようになって、世界中の新聞雑誌に掲載された我が国〔中華民国〕のニュース

写真の95パーセントは、本社〔廣光新聞撮影通信社〕提供のものである。重慶駐在の外国人記者は常に本社から写真を購入して、本人の名義で対外的に発表すると同時に、外来の外国人記者及び名士が我が国でニュース写真を収集する時にも、ほとんど本社が供給している。

すでに述べたように、国民党宣伝部が撮影工作を中央通信社撮影部に一本化したのが1938年春であった。それから中央通信社撮影部が廣光新聞撮影通信社となっ

た。その翌年の1939(昭和14)年になると、外国人記者の「名義」で全世界の新聞雑誌に掲載された中国関係のニュース写真の95パーセントが、この彩光新聞撮影通信社の「撮影工作」した「抗戦用写真」であった

というのである。

極秘文書は宣伝部が「取材協力」した外国人特派員の名前を秘密報告している。そのなかには世界で初めて

「南京大虐殺物語」を報じた『シカゴ・デイリー・ニューズ』のアーチボルド・スティール特派員の名前や、『二ューヨーク・タイムズ』のティルマン・ダーディン特派員の名前も散見される。備考欄を見ると、彼らのために「抗戦用写真を記事作成用に選定」などと記されている。本書にもたびたび出てくる写真雑誌『ライフ』の名も極秘文書に出てくる。

抗戦用写真が外国人記者の名義で全世界の新聞雑誌に出るよう、国民党宣伝部は必死の努力をつづけていたのである。日本に反対するアメリカの中国支援こそ国民党の死活問題と見ていたからである。そのため、「アメリ

カの新聞雑誌にウソをつくこと、騙すこと…アメリカ

を説得するためなら、どんなことでもしてよい」(『歴史の探究』76頁)という政策が、「中国政府唯一の戦争戦略」(the only war strategy of the Chinese government)になっていた(76頁)、と回想するのは、後年の著名なジャーナリスト、セオドア・ホワイトである。

大学を出たばかりの彼は自修徳という名で国民党宣伝部の「顧問」となっていた。

このように国民党政府の国策がさまざまな抗戦用写真を生み出した。その走りは、上海南停車場の線路で泣き叫ぶ子供の写真(本書78頁)である。そこで、最近ようやく判明したこの写真の撮影者についても付記しておきたい。国民党宣伝部副部長董顕光(とうけんこう)の明かすところによれば、中央通信社撮影部の有名なプロカメラマン王小亭(おうしょうてい)であった。「中国唯一の大通信社」である中央通信社の蕭同茲(しょうどうじ)社長と董顕光が「合作」したものこそ、中央通信社内に新設された撮影部であり、そこの専属カメラマンとなったのが王小亭であった。

第二章でも述べたが、「H・S・ワン撮影」として『ライフ』1937年10月4日号に出たこの写真は、アメリカの世論を親中反日へと急転回させたと言われている。『ライフ』1938年1月3日号の「読者の選ぶ1937年の写真ベストテン」(13頁)では2位に選ばれている。その写真説明は「中国の戦争」であった。董顕光はこれを「傑作」と評している。

しかし、このような抗戦用写真の宣伝工作こそナチス宣伝省顔負けの、ウソを「必要不可欠」とする戦争プロパガンダではなかったのだろうか。日本も世界も、国民党宣伝部のプロパガンダ写真に惑わされ、70年前の戦争プロパガンダに今にいたるも完敗しているのである。

憎悪の感情の連鎖反応を断ち切るために

検証が終わった今、私たちは次の3点を結論とする。

一つは、日本軍が南京で6週間にわたって、大量虐殺、強姦、放火、掠奪をしたという「証拠写真」は一枚もなかったということである。誤解のないように言っておくが、私たちは「虐殺があったか、なかったか」を検証しようとしたのではない。あくまでも南京大虐殺の証拠に使われている写真が、はたして証拠写真として通用する

ものなのかどうかを検証したのである。その間、私たち

が見てきた写真はざっと見ても延べ三万枚以上になるが、南京大虐殺の「証拠写真」として通用するものは一枚もなかったということである。

二つ目は、18~19頁の「流れ図」から浮かび上がってくるように、今日流布する南京大虐殺の「証拠写真」なるものは、田伯烈(ティンパーリ)編『外人目撃中の日軍暴行』と国民政府軍事委員会政治部編『日寇暴行実録』の2冊を源流としていたということである。第二章でも述べたように、この2冊の宣伝本に少なからず出てくるのは、自国民とアメリカを反日親中に向かわせる抗戦用写真として収集、盗作ないしは撮影工作されたプロパガンダ写真であった。

三つ目は、これも「流れ図」から浮かび上がってきたように、この2冊の宣伝本をもとに、こんどは中国共産党の新たな情報戦が1970年代から始まったということである。

1970年代の共産党の政策と方針の一端は次の回想に垣間見られるので、ご参考までにご紹介しておきたい。有名な魯迅こと周作人(しゅうさくじん)の孫にあたる周令飛(しゅうれいひ)は、『北京よ、さらば』(昭58)のなかで祖父の魯迅の写真について、次のような体験談と目撃談を記している(205頁)。

1976年、中共は祖父の業績を記念するため、一組の記念写真集を出版した…祖父が何人かといっしょに写った写真も、何枚かは複製されたが、かれらはそのときには祖父といっしょに写っている人がだれであるかを前もって調べ、それが「反革命」の人物、あるいは祖父

といっしょにするには不適当だと断定した場合には、必ず修正室でその人たちを消し去るか、ほかの人と首をすげ換えるかしてから複製していた…私の父は…真実の姿を残して欲しい、と申し入れたが、中共当局は私たちの申し入れに対して全然振り向いてもくれなかった。大陸では写真の修正など日常茶飯事で、しかも大っぴらに行なわれている。私は「解放軍画報社」で仕事をしている問に、この目で何度もそれを見た。

あれは毛沢東の追悼大会のときだったが、江青、姚文元らが入場してきたので、当然彼らの姿がカメラに収められた。だが写真がまだ発表されないうちに「四人組」

が粉砕されてしまった。このニュースが伝わると、社長がアタフタと私たちのところへやって来て、写真の修正技術を利用し、あの乾板から「四人組」に関係ある者をすべて抹消するように、指示をした。

中国共産党の時代になっても写真の修正など「日常茶飯事」であり、それは現在までつづいている。平成16

(2004)年9月3日付のシンガポールの『ストレー

ツ・タイムズ』と翌日付の『産経新聞』が伝えたところによれば、江沢民主席をはさんで鄧小平と胡錦濤両氏が握手する江沢民時代の写真が、胡錦濤時代になると、江沢民を消した写真に変わったという。不都合な人物は写真から消され、不都合な写真説明は新たな写真説明に変えられていったのである。

1972(昭和47)年に出版された本多勝一 『中国の日本軍』中の掲載写真も、国民党のプロパガンダ写真に、改竄された説明を付したものをふくんでいた。

これを皮切りにして、日本中に、否、世界中に「南京

大虐殺」が広まり、いまやしっかりと定着しつつある。

しかし、南京大虐殺の証拠と称される写真、最近入館無料となって入館者で混雑するという南京大虐殺記念館の展示写真、日本で南京大虐殺写真と称して展示される写真、その他多くの本に掲載されている写真のほとんどは、本書の検証によれば南京大虐殺の証拠写真としては決して通用するものではなかった。

しかし、私たちはそこまでしか言えない。あとは写真を展示する人、それを見る人の良識と、ウソはいけないという良心に待つよりはかない。ウソを取り払おうとする努力を妨げようとする人こそ、日中関係の真の構築を妨げているのである。このウソが取り除かれなければ、ウソによって作りだされた憎悪の感情が、中国における反日と日本における嫌中の悪しき連鎖反応を生み出していく。そして、このままでは、それがどこまでもつづいていくのではないか。このウソが取り除かれるとき、はじめて真の日中友好が始まるであろう。日中間に突き刺

さった刺、私たちが書物や展示会で目にする、いわゆる南京大虐殺の「証拠写真」なる剌を引き抜くうえで、本書の検証は大いに役だつと期待している。