チャイメリカ ― 米中結託と日本の進路

本書を読んだのは2014年でした。

著者の矢吹晋氏は親中派に属する方だと思う。

TOKYO MXで放送されていたトーク番組「西部邁ゼミナール」での西部氏との対談を視聴していてそのように感じました。

本書出版当時において、矢吹氏の言う「チャイメリカ(体制)」とは「直接対話の枠組みをもつ今日の米中関係、米中協調(結託)」のことのようです。

その認識は的を射ていたと思います。西部氏との対談を見ながら、日本は両大国によってやられ放題になるのではないかと不安になったものでした・・・。

それがトランプが出て変わりつつあるように見えます。

米中結託が瓦解しかけて、希望の光が射したように思えますが、それもトランプが日本のためにやっているわけではなく、しかも状況はいつどのように変わるかは分かりません。

日本は、時間を稼ぐことが出来る今のうちに、何とかしなければならないんだと思います。

矢吹氏は『日本が普天間基地問題で揺れ、ついに鳩山政権が自壊する事態に陥っている時、「(日本の)同盟国アメリカ」は、「日本の仮想敵国・中国」に200人もの政府首脳を送り込んで、チャイメリカのさらなる発展を論じ合っていた。』と当時の状況を的確に分析しています。

その上で『日本は中国とは「戦えない」のであるから、中国を仮想敵国とした日米安保は無用であり、すみやかに条件を整えて廃止すべきだ』『日本は、アメリカとはむろんのこと、中国とも戦えない。だから戦わない。交戦という選択肢を、選べないのが日本の①地政学であり、②経済構造であり、③憲法の制約だ。憲法を変えれば、道が開けるかのごとき議論は、倒錯している。』『それゆえ、国際情勢を的確に分析し、探りうる唯一の手段である外交努力に傾注するほかない。それ以外に日本の選択肢はない。厳しい現実を直視する勇気がなによりも肝要である。』『ここで中国の軍事力に対抗するため、「日米安保をさらに強化せよ」と主張するのは、因果関係を取り違えたものだ。日米安保を見直し、東アジアの地域平和の枠組み構築を模索しつつ、中国に核廃絶を迫り、軍事費の削減を迫るのが日本の安全保障と外交の基軸でなければならない。』と主張しています。

もっともな論ですが、相手のある事・・・。

「中国に核廃絶を迫り、軍事費の削減を迫るのが日本の安全保障と外交の基軸でなければならない。」と強弁したところで中国が分かりましたと言うとは思えません。

米中結託時代では日米安保も不安ですが、今は状況が変わってきています。米中結託が瓦解しかけている今のうちに、日米安保を見直すことが出来るまでに日本自身の体制を立て直すことが必要なんだと思います。

米中結託が無かったとしても、アメリカの衰退は目に見えている(自滅するアメリカ帝国 日本よ、独立せよ 伊藤貫 著)ところであり、その点からも日本は早急に自立の道(単独でということでは無い)を歩まなければならないと思います。

矢吹晋さんの「チャイメリカ―米中結託と日本の進路」 を紹介するために、以下に目次や目を留めた項目をコピペさせていただきます。

目次

序に代えて 7

補論「官僚主義者階級」あるいは、国家官僚資本主義について 16

第Ⅰ部チャイメリカの中の日本

第1章 チャイメリカと日本 20

1「抑止力」の対象はどこの国か 20 / 2 チャイメリカは広がり深まる 25 / 3 チャイナ・アズ・ナンバー・ワン 28

/ 4 中国の外貨準備と対米ドル交換レート 31

第2章 軍事大国中国と日本の安全保障 38

第3章 深まる米中対話 48

1 アメリカの中国観 48 / 2 米中戦略対話 60 / 3 核心利益 66 / 4 米中戦略・経済対話 80 / むすび 88

第4章 日本外交を憂う ―― 日中戦略的互恵関係のために何か必要か ―― 90

1 国際公共財――公共財の意味が理解できていない前原外相 91 / 2 まちがった見通し 92 / 3 核心利益を語る理由 96 / 4 日中協調が未来を開く 103

第Ⅱ部 巨人・中国はどこへ行く

第5章 世界恐慌下の米中経済関係 108

1 米中経済関係 108 / 2 それでも基軸通貨は変わらない 113 / 3 中国の国内経済 117

第6章 中国力の光と影 121

1 中国は今 121 / 2 時代遅れの日米安保 127 / 3 米中結託へ 134 / 4 飢餓輸出と成金 138

第7章 巨人・中国はどこへ行く 145

1 建党90周年と習近平体制・獄中の劉暁波 146 / 2 第11次五ヵ年計画実績と第12次五ヵ年計画目標 150 / 3 産業構造高度化の課題 157 / 4 懸念されるインフレと従属人口の増大 163 / むすび 169

第8章 労働争議の発生と中国経済 170

第9章 中国共産党人事の行方――第18回党大会の指導部人事展望―― 176

第Ⅲ部 日中国交正常化40年――日中相互不信の原点を探る――

第10章 日中相互不信の原点を探る

――大佛次郎論壇賞・服部龍二著『日中国交正常化』の読み方―― 192

第11章 外務省高官は、いかなる国益を守ったのか 213

1 日中国交正常化交渉の問題点 216 / 2 「鳥なき里の蝙蝠」の饒舌(1)――日中国交正常化の回顧 232 / 3 「鳥なき里の蝙蝠」の饒舌(2)――新ガイドラインと台湾問題 251 / むすびに代えて 260

補章 周恩来『十九歳の東京日記』から始まる歴史のif 268

資料 外務大臣岡田克也氏への問い合わせ書簡とその返書 279

Ⅰ 矢吹から岡田外相宛て問い合わせ 279 / Ⅱ 岡田外相から矢吹宛て2010年7月5日付返信 283

あとがき 287

序に代えて

ロシア革命と中国革命の関係

20世紀前半に行なわれたロシア革命と中国革命との関係を最もわかりやすく説いたのは、毛沢東の次の一言であろう。いわく「ロシア革命の砲声が中国にマルクス・レーニン主義を送り届けてくれた」。中国は以後、ひたすら「ロシアの道」を模倣し続けた。一時、ロシアの道とは異なる中国の道を模索した。毛沢東が主唱した「大躍進政策」と「文化大革命」である。その試みは結局失敗し、2000~3000万人の餓死者さえ出た(推計方法は、拙著『図説 中国力』41~42ページ)。理想社会を目指した結果もたらされた地獄絵である。

四分の三世紀の試行錯誤を経て、マルクス・レーニン主義の先達・ソ連は、アメリカ資本主義との生産力競争に敗れて、1991年に崩壊した。スプートニクをアメリカに先立って打ち上げ成功し、一時はアメリカをしのぐかに見えたソ連は、結局はアメリカとの生産力競争に敗れ、解体し、いわゆる東欧圏は拡大EUの一角となり、東西ドイツの統合が行なわれた。

ソ連の崩壊後、中国を襲ったのは「蘇東波」というツナミである。北宋代の詩人「蘇東披(そとうば)」を一文字変えたこの表現は「ソ連東欧からの民主化の圧力」であった。ポスト冷戦期に誰もが、「次は中国の民主化」を想定したのは、中国の計画経済が基本的にソ連と同じシステムで運営されていたことを裏書するものだ。

しかしながら、中国がソ連解体の道を歩むことはなかった。その理由は、二つ挙げられよう。

一つは鄧小平が事態を先取りして、「市場経済の密輸入」にすでに着手しており、これが人々に生活向上への希望を与えていたこと、もう一つは政治支配体制の徹底的な引き締めによる「管理社会」の構築である。この政経分離体制はこれまでのところ功を奏している。すなわち中国共産党の指導下における資本主義的原蓄の発展である。

旧ソ連圏の解体以後、資本主義体制の勝利を語る声が大きくなり、一時は「アメリカの一人勝ち」を称賛する声が世界にこだまして、市場経済の勝利は磐石に見えた。だが、これを契機に加速度を増した新自由主義の暴走は止まるところを知らず、結局「アメリカの一人勝ち」は十数年しか続かず、「驕るアメリカ、久しからず」を絵に描いたようなありさまとなった。2008年のリーマン・ショックは、世界経済を大恐慌以来の危機に陥れただけでなく、3年後にはギリシャ・ソブレン危機を誘発し、それはEU全体に連鎖反応的な衝撃を与え、今日なお収束の兆候は見えない。

このような状況を踏まえて、『フォーリン・アフェアズ』(2011年11月/12月号)は、「アメリカは終わったのか?」を特集し、雑誌『ニューヨーカー』のジョージ・パッカー記者の「破られた契約 ―― 不平等とアメリカの凋落」を掲げた。これによると、1979年から2006年にかけて、アメリカ中産階級の所得は40%増えたが、最貧層では11%しか増えていない。これに対して最上位1%の所得は256%も増えて、国富の23%を占めるようになった。これまで最大であった1928年を上回るシェアだ。アメリカはすでに甚だしい階級社会と化した。まさにアメリカンドリームの終焉を意味する。格差の拡大と富裕階級の固定化がアメリカ人の夢をもはや実現不可能なものとした現実を鋭く指摘したものであった。ニューヨークのウォールストリートを占拠した失業者たちが訴えたのは、まさにこの現実であったと見てよい。

なぜこうなったのか。アメリカンドリームが存在した時代には、政府がさまざまな規制やルールを定め、所得の比較的に平等な配分を保証しようとしていた。商業銀行の資金が投資銀行に流れるのを禁止するグラス・スティーガル法はその象徴であった。この規制により投機の行き過ぎや過剰競争は規制され、社会を安定させるためのさまざまな機関・制度が存在する国 ―― これがアメリカであった。これらの機関は「公共の利益」を守るために機能した。中産階層の大国であるアメリカは、こうして守られてきた。顧みると、1978年頃のアメリカはベトナム戦費で疲弊しどん底にあったが、これは一見アフガンやイラク戦費に悩む現代と酷似する。しかし、決定的な相違点がある。それは1978年には「公共の利益」を守る規制や機関が機能し、アメリカンドリームを保証するシステムが生きていたことだ。

なぜか。大恐慌後の1933年から1966年にかけての30年間、連邦政府には消費者・労働者・投資家を守るために、11の規制機関が設立されたし、さらにその後もこの傾向は続き、1970~75年には環境保護局、職業安全健康管理局、消費者のための生産物安全委員会を含む12の規制機関が次々に設立された。

ところがこれらの規制措置や規制機関は、この30年間に「新自由主義」なる妖怪の圧力でほとんどつぶされてしまった。「公共の利益」を維持していたシステムのほとんどが大企業によって乗っ取られ、「公共の利益」の分野が、企業が利益を上げるためのビジネスの分野に変化した。かくてアメリカは、もはやアメリカンドリームが生きていた時代に戻ることは不可能だ。「アメリカは終わった」(America is over)、これがジョージ・パッカー記者の結論である。

以上を私なりに要約すれば、20世紀世界は「社会主義への希望」に明けた。1929年の世界恐慌以後とりわけ、社会主義への対抗を強く意識した資本主義世界の福祉国家を目指す経済政策によって補強され繁栄を誇ってきた。資本主義世界は社会主義システムの挑戦を見事にかわして、その生命力を誇示するかに見えた。

しかしながら挑戦者ソ連が力尽きようとした1970~80年代に、アメリカは一人勝ちを謳歌してアメリカンドリームを食いつぶす愚行を演じた。その結果、挑戦者ソ連が1991年に解体して20年経たないうちに、リーマン・ショックに襲われた。とはいえ「アメリカの終り」は、旧ソ連解体の姿とは異なり、「終りの始まり」にすぎない。そこに新たな役割を担うべく登場したのが中国である。

『フォーリン・アフェアズ』(2011年11月/12月)特集号が掲げたもう一つの論文は、「縮小の英知 ―― アメリカは前進するために縮小せよ」で、その筆者はパレントと、マクドナルドである。この論文によると、1999年から2009年にかけて、世界経済に占めるアメリカのGDPシェアは23%から20%へと3ポイント減少した。そして中国のGDPシェアは7%から13%へ、ほとんど倍増した。この発展スピードが維持されるならば、2016年には中国のGDPがアメリカを追い越す〔念のために記すが、この種の展望は世界銀行やIMFがしばしば行っており、特に楽観的な見方とはいえない〕。

論文「縮小の英知」によると、アメリカはいま覇権国家に通弊の三つの問題を抱えている。すなわち、①過剰消費、②過剰(対外)膨張、そして、③過度の楽観主義である。これに挑戦する中国は四つの矛盾を抱えている。すなわち①国内不安、②株式・不動産バブル、③汚職・腐敗、④高齢化である。

「縮小の英知」が指摘したこれらの問題点は、ほとんど常識であろう。それゆえ、論文の新味は、これらの現状分析の論理的帰結として、「縮小」以外にアメリカの選択肢はないと明快に論じたところにある。そしてここに、この『フォーリン・アフェアズ』の特集の意味があるわけだ。

中国資本主義の成功とチャイメリカ構造

19世紀後半から約一世紀の混乱を経て独立した中国の共産党政権は、計画経済という名のアウタルキー経済を指向したが、毛沢東時代の終焉とともに、国際的立ち遅れを痛感した。毛沢東の後継者・鄧小平は1978~79年に、「貧しい平等主義」路線では、政権を維持できないことを察知して、180度の政策転換を行い、改革・開放に転じた。すなわち対外的には鎖国から開放政策への転換であり、国内的には、計画経済システムを市場経済システムに改め、グローバル経済の「軌道」に、中国経済を乗り入れることを企図した。80年代初頭の「四つの経済特区」で試行された市場経済化は、沿海の主要都市に拡大され、やがて点から面へと拡大し、中国経済全体の市場経済化が進められた。

遅れてグローバル経済に参加した中国は、豊富な低賃金労働力を十分に活用して、世界の工場となり、人民元安の為替レートでひたすら外貨を蓄積した。これはほとんど飢餓輸出に似た強制貯蓄のメカニズムであった。中南海の指導部にとって90年代半ばの台湾の奇跡が実現した外貨1000億米ドルは、垂涎の的であり、彼らはほとんど外貨不足トラウマ、「米ドル物神崇拝」に陥った。1994年元旦の外貨兌換券廃止により、交換レートが実勢を反映したものになると、輸出入は黒字基調が安定し、これを好感して外資はようやく、人民元への信任を回復し、中国大陸への投資を開始した。

その後、中国は貿易黒字と直接投資の流人を極力活かして外貨準備を積み上げ、2006年に一兆ドルを超えて、日本のそれをわずかに上回った。これは鄧小平路線の成功であるとともに失敗をも意味する。「成功」とは、経済的発展だが、「失敗」とは、政治改革の失敗である。鄧小平自身は最後まで、経済的成功を踏まえたうえでの政治改革を朱鎔基抜擢等により模索したが、鄧小平の後継者・江沢民と胡錦濤はいずれも政治改革を断念し、あるいは無期延期して、官僚資本主義への道に流された。

その後米中経済関係は、発展し続けた。第二期ブッシュ政権で「責任あるステークホルダー」、オバマ政権で「戦略的確約保証」と密着度を深めた後、2010年夏の米国防総省(ペンタゴン)報告が「国際公共財」のキーワードで中国軍の役割を称賛するところまで発展した。

その直接的含意は、国連の平和維持活動、反テロ活動、災害救援活動において、中国軍がいかに国際貢献を果たしているかを繰り返し強調・称賛したものだ。すなわち中国軍が「中国の国益」を守るために活動することは当然だが、そのほかに「国際秩序を守る」ためにさまざまの活動を行っており、その役割はますます大きくなりつつあると称賛したのである。ペンタゴン報告書が中国軍に対して、このような微笑外交を送ることの遠謀深慮は明らかだ。米中協調(結託)による国際秩序維持の枠組み作りを展望するためにほかならない。

アメリカの従属国・日本がどれほど米国債を保有したとしても、まず政治問題にはなりえない。しかし中国は、場合によってはそれを売却することで対米圧力をかける可能性をもつ。ここで中国が失うのは、さしあたりは一兆数千億ドルだ。アメリカが失うのは、「基軸通貨国としての地位」である。どちらがより多くのものを失うか。いくつかの見方が可能だが、アメリカとしては中国がそのような敵対的行為に走らないように、米中協調のシステムを構築することが喫緊の課題であり、この同床異夢が米中政府当局によって明確に認識され、その努力が続けられた。

このようにして成立した直接対話の枠組みをもつ今日の米中関係を、私は仮に「チャイメリカ(体制)」と呼ぶことにしたい。このチャイメリカは、かつての米ソ冷戦体制と似て非なるものである。すなわち米ソ冷戦体制下では、米ソが二つの陣営に分かれて対峙し、陣営間の貿易等経済関係は、極度に制約を受けていた。しかし今日のグローバル経済下のチャイメリカ構造においては、米中貿易はきわめて活発であるばかりでなく、低賃金と安い人民元レートを用いて、いわば飢餓輸出にも似た政策によって大量に貯め込んだ米ドルの過半部分が米国債等の買いつけに当てられている。

こうして米中関係は、一方ではかつての米ソ関係のように軍事的対立を含みながら、他方経済では、「過剰消費の米国経済」を「過剰貯蓄の中国経済」が支える相互補完関係がこれまでになく深まっている。これがチャイメリカ構造の核心であり、今日の米中関係は、軍事・経済双方の要素についてバランスのとれた観察を行なわなければ、理解できない構造になっている。

中国官僚資本主義のゆくえ

では中国経済は、米国にとって、世界経済にとって頼りになるか。中国がさまざまの強さとともに弱点をもつ経済であることは、ほとんど常識であろう。とはいえ、中国経済は成長率が多少鈍化するとはいえ、今後少なくとも10~20年程度は高度成長を維持するであろう。中国経済において、最も重要な論点は、おそらく生産力の量的発展ではなく、その帰結として成立した特殊な国家資本主義、すなわち官僚資本主義体制ではないか。所得格差の拡大という量的な問題ではなく、すでに「官僚主義者階級」(毛沢東の表現)と呼ばれる階級が成立し、経済政策の中心がこれらの人々の階級的利害によって左右されていることが問題の核心ではないのか。その結果は「労働分配率の激減」や「ジニ係数の極端な悪化」に示されている通りである。

2011年7月1日、中国共産党は建党90周年を祝賀したが、祝賀ムードから透けて見えるのは、社会の治安維持のために全力をあげる方針を繰り返す姿である。そのキーワードは、「社会管理」の四文字だ。中国の直面する重大な社会問題群、たとえば①流動人口、②インターネット言論の活発化、③都市・農村境界付近の社会治安問題、④犯罪者の管理、⑤NGO・NPO等社会組織などに対して、「ただ管理あるのみ」の政治姿勢である。

市場経済システムの導入のもとで、経済活動に関するかぎり一定の自由化が進展したが、その背後で着実に進展してきたのは「管理社会」の構築にほかならない。これはほとんどジョージ・オーウェルが1948年に描いた未来図『1984年』に酷似する世界である。毛沢東は1964年5月に「官僚主義者階級と労働者・貧農・下層中農とは鋭く対立した二つの階級である」、「資本主義の道を歩むこれらの指導者は労働者階級の血を吸うブルジョア分子にすでに変わってしまったか、あるいは今まさに変わりつつある」と断言して、文化大革命を発動した。

文革が失敗した後、ポスト毛沢東期に行なわれた、中途半端な市場経済への移行政策によって、ノーメンクラツーラと呼ばれる特権階級によって事実上の私物化(制度的な民営化ではない)が行なわれ、「官僚主義者階級」が生まれた。この階級は、アメリカの1%の富裕階級よりも、より巧みに組織された支配階級に成長しつつある。高度成長の過程において労働分配率の激減をもたらし、ジニ係数を悪化させたのは、これら支配階級が経済政策を左右してきたことの帰結にほかならない。中国はいまや「アメリカ以上に所得格差の大きい」国と化しつつある。この文脈では、現存のチャイメリカ経済構造とは、「相互に所得不平等を競う体制」でもある。これが21世紀初頭の現実である。20世紀初頭には、人類進歩への希望が存在した。21世紀初頭の今日、失望・絶望という世紀末的状況が継続し、再生への光はまだ見えない。

補論「官僚主義者階級」あるいは、国家官僚資本主義について

(1) トロツキーは『裏切られた革命』(1937年)で、「官僚制が生産手段を統制している」事実は認めたが、「特定の所有形態を欠いている」との理由によって、支配「階級」を構成しているとはいえないと考えた。したがってソ連にとって必要なのは、「十月革命のような社会革命」ではなく、「官僚制の排除を目的とした政治革命である」と結論した。

(2) その後、イタリアのブルーノ・リッツィは『世界の官僚制化』(1939年)において、官僚制はみずからに高い給料を支払うことによって、プロレタリアートの剰余価値を所有するようになった以上、ソ連では「新しい階級が発生した」と論じた。ただリッツィは官僚制の技能を高く評価し、官僚と労働者階級との間のギャップが最小に至るべく労働者生活の物質的条件を高めるうえで官僚制が有効であると考えていた。

(3) リッツィに代表される「新しい階級」論をさらに徹底させたのは、ミロバン・ジラス(ユーゴスラビアの理論家、元大統領補佐)の『新しい階級』(1957年)であった。ジラスは「社会主義国家は政党によって運営されており、政党は官僚制である」「官僚制は国有財産を使用、処分する権限をもつがゆえに一つの階級である」「この官僚制は、権力とイデオロギー的独断主義という二つの重要な要素に依拠している」「これは過渡的な現象ではなく、国家制度の特殊類型の一つである」と主張した。

(4) その後、社会主義における官僚制の問題に対して、最も大胆な主張を展開したのが毛沢東であり、1964年5月にこう断定した。「現在のソ連はブルジョア独裁、大ブルジョア独裁、ナチスのファシズム独裁、ヒトラー流の独裁である。彼らはゴロツキ集団であり、ドゴールよりもはるかに悪い」(拙編訳『毛沢東社会主義建設を語る』256ページ所収)。

ソ連の現実の姿のなかに、中国の明日を垣間見た毛沢東は同年、こう敷衍(ふえん)した。「官僚主義者階級

と労働者・貧農・下層中農とは鋭く対立した二つの階級である」「資本主義の道を歩むこれらの指導者〔走資派あるいは実権派〕は労働者階級の血を吸うブルジョア分子にすでに変わってしまったか、あるいは今まさに変わりつつある」。

「社会主義における官僚制論」の系譜を考察してくると、21世紀初頭における中国の現実こそが、まさに「官僚主義者階級」が生産手段を所有し、名実ともにみずからの階級を再生産の条件を整え、中国国家資本主義が官僚資本主義として自立し始めたことを示している。

毛沢東は条件が整う前に誤った戦闘を挑むことによって、戦闘の「主体と組織」、そして「希望」までつぶしてしまったように見える。現代中国の「労働者・貧農・下層中農」は、「血を吸うブルジョア分子」に闘いを挑むイデオロギーも組織もともに欠いている。権力の腐敗は、広がり深まりつつあるが、これに挑み、倒す者がなければ、権力がひとりでに倒れることはありえない。これが中国共産党成立90年後の現実である。

1「抑止力」の対象はどこの国か

鳩山由紀夫元首相は偉大な反面教師であった。普天間基地の辺野古移転騒動を通じて、日米安全保障体制の虚飾を完膚なきまでに暴露してくれた。その功績は、疑いなく歴史に残るであろう。

まず第一は、沖縄密約の暴露である。これによって、歴代政府の詭弁、外務省高官の虚言が白日の下にさらされた。これだけでも政権交代の意味があったと評価できよう。

第二は、2010年5月末の基地移転締切り近くに突如飛び出した「抑止論」である。日本の安全保障の危機への「抑止力」として、沖縄の米海兵隊が必要だとする議論である。世論が「抑止論」に凝り固まったように見受けられた前後、私は数人の識者に問いを投げかけた。「抑止」というのは、「どこからの攻撃に対する抑止なのか」と。

まさか北朝鮮ではないでしょうね。彼らは異口同音に否と答えた。では、どこか。彼らは黙して答えない。表情は、明らかに中国である。なぜそんな自明のことを聞くのか。「あえて中国の名を口に出さないのが曖昧戦略だ」という答であった。仮想敵の曖昧な安全保障戦略はありうるか。これは素直にいえば、冷戦下のような「ソ連」という敵が消滅して、新しい敵はまだ発見できないということではないか。

敵を想定した安全保障の枠組み自体を再検討すべき時に、それを怠り、無理に敵を作ろうとするから、奇怪な議論になるのではないか。私の立場は、もし中国が仮想敵国ならば、日米安保はまるで役に立たない、という認識である。

例えば南アジア問題は、2010年5月24~25日に北京で開かれた「第二回米中戦略・経済対話」でもテーマの一つとなった。この時、クリントン国務長官は、中国に5日間(5月21~25日)も滞在したのに日本には3時間余しか滞在しなかったことは記憶に新しい。米国は中国に対し、朝鮮半島からインド、アフガニスタン、ネパール、ミャンマーの安定化まで幅広くやらせているのだから、クリントンが中国に何日も滞在するのは当然なのだ。経済対話の内容は後で紹介するが、その基調は、米中運命共同体がすでに現実化しつつあることを改めて確認するのに十分であった。その前に、中国主敵論の論理が成り立つか、点検してみよう。

(1) 「日本の仮想敵は中国である」と前提した場合、ここでアメリカについて

(1-1)中国という「敵の敵」ならば、それは論理的に「味方」である。

(1-2)中国という「敵の味方」ならば、それは「敵」である。

(2) 上の命題において、抑止力の対象を中国と見る者は、すべて(1-1)の観点に立っている。

ここで私の判断は、(1-2)である。識者の錯覚とは異なり、アメリカはじつは、中国という「敵の味方」なのだ。中国という「敵の味方」役を演じるアメリカは、日本にとっての敵なのだ。それゆえ「中国を敵視しながら、アメリカに救いを求める」のは、「木に縁って魚を求む」類の愚行になる。繰り返すが、日本にとって「中国が敵である」とき、「アメリカは決して味方にならない」という認識が最も重要だ。

なぜか。アメリカは「中国か、日本か」という二者択一を迫られたならば、間違いなく中国を選ぶはずだ。それが国益だからだ。そこを錯覚しているのが日米安保のぬるま湯で頭脳朦朧状態に陥った人々の思考法なのだ。

(3) では、なぜアメリカを「中国という敵」の「敵」である(1-1)と誤解する者が多いのか。戦後ぼけの一語に尽きる。冷戦トラウマから、解放されていないのだ。

そもそも日米安保は、米ソ冷戦体制の下で築かれた。1991年12月に旧ソ連が解体した時に、再検討が必要であった。日本の為政者は、東西ドイツの統合、ハンガリー、チェコ、ポーランドなどのEU統合を単に眺めるだけで、東アジアにおける平和への努力を何一つ行なわなかった。それが自民党政権の末路だ。そのような政権が自壊したのは、当然である。それから約20年間、なんとかして仮想敵をでっち上げようと空しい努力を重ねた。ある時は、台湾独立論者を守ることを大義名分に掲げ、周辺事態法なる奇怪な法律(周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律、1999年5月法律第60号)を作った。ある時は、北朝鮮のテポドンや核実験を標的とし、空襲警報発令もどきのパフォーマンスを演じた(2006年7月)。これらがほとんど日米安保を必要とするような敵にはなりにくいことを踏まえて、遂に登場したのが、本命・中国仮想敵論ではないのか。

(4) 中国脅威論や、その裏返しとしての中国解体論は、中国の改革・開放とともに始まり、およそ30年続いている。その集約点が中国仮想敵論であるから、これは日中二人の首脳(中国嫌いの小泉純一郎と日本嫌いの江沢民)が助け合って作り上げた構造だ。

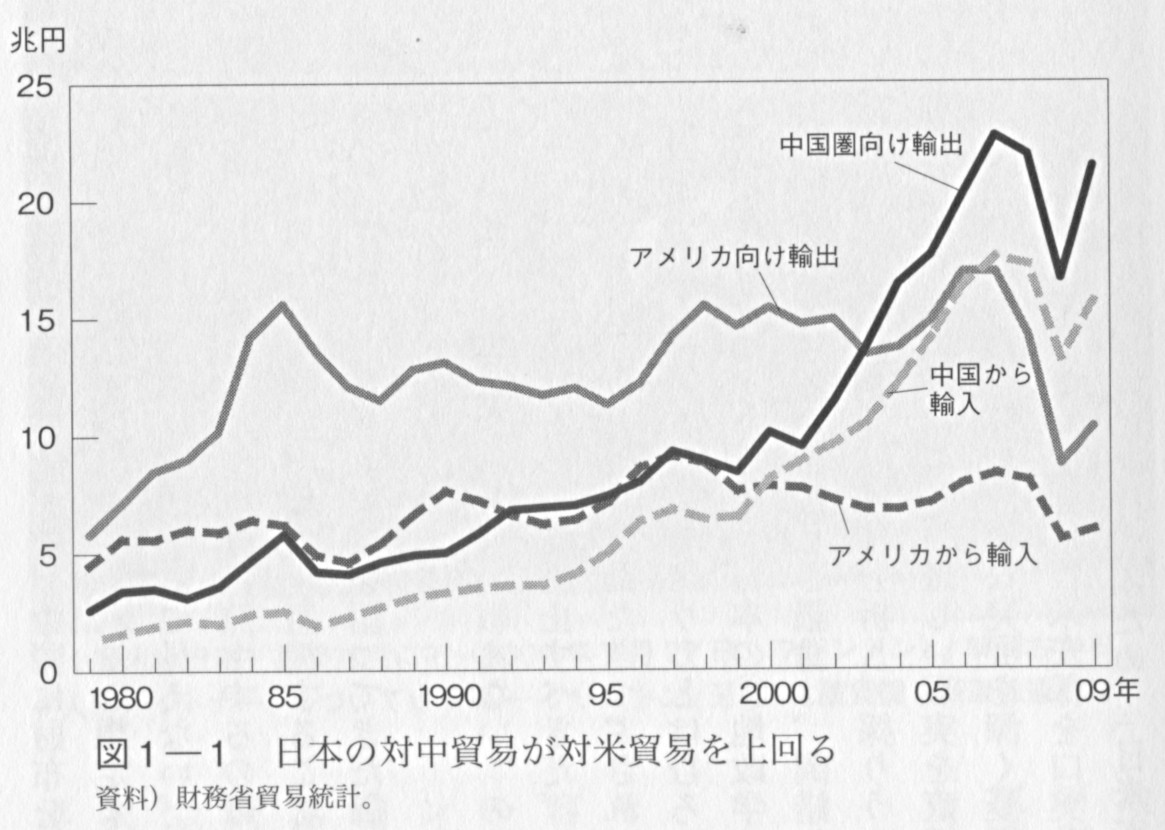

(5) 問題の核心は、本当にいま中国を仮想敵扱いできるのか否かであろう。ほとんど不可能な幻想だ(図1-1)。日本経済がどれだけ中国経済に依存しているかは、東京証券取引所の日経平均株価がどれだけ「中国ファクター」で浮き沈みしているかを見れば、一目瞭然だ。仮に、中国がほんとうに敵国になったとしよう。そのときに米軍はどれほど頼りになるか。米軍はそもそも中国とは戦えない。中国が保有する米国債を売りに出す、と言明しただけで、米国経済は確実に破産する。中国に財布を握られているアメリカが、日本を守るために、日米安保条約における義務を履行してくれると想定するのは、とんでもない白日夢なのだ。いわゆる安全保障の専門家には、この現実がまるで見えない。見ざる、聞かざる、言わざる。このような奇怪なスタンスの上にしか成立しない議論に熱中するのは、専門バカというほかない。

(6) 日米中三角関係の現実を直視することがいまほど喫緊の課題となっているときはない。内閣機密費のおこぼれで現体制維持を語ってきた御用評論家や日本の主流メディアの論説は、いまや完全に有害無益の存在になりつつある。

(7) 結論。日本は中国とは「戦えない」のであるから、中国を仮想敵国とした日米安保は無用であり、すみやかに条件を整えて廃止すべきだ。では、廃止後のアメリカとはどのような関係をもつべきか。かつてアメリカと戦ってたたきつぶされ、いまだに占領国状態である。アメリカとも戦えない。これも自明である。日本は、アメリカとはむろんのこと、中国とも戦えない。だから戦わない。交戦という選択肢を、選べないのが日本の①地政学であり、②経済構造であり、③憲法の制約だ。憲法を変えれば、道が開けるかのごとき議論は、倒錯している。

それゆえ、国際情勢を的確に分析し、探りうる唯一の手段である外交努力に傾注するほかない。それ以外に日本の選択肢はない。厳しい現実を直視する勇気がなによりも肝要である。

私は中国の産軍複合体の急速な発展を深く憂慮している。中国の軍事大国化を最も力強く支えてきたのは日米安保である。中国は日米安保を口実として軍国主義化を進めてきた。

ここで中国の軍事力に対抗するため、「日米安保をさらに強化せよ」と主張するのは、因果関係を取り違えたものだ。日米安保を見直し、東アジアの地域平和の枠組み構築を模索しつつ、中国に核廃絶を迫り、軍事費の削減を迫るのが日本の安全保障と外交の基軸でなければならない。

2 チャイメリカは広がり深まる

「まるでホワイトハウスが、ワシントンから北京にごそっと引っ越してきたかのような賑やかな2日間」と形容された第2回米中戦略・経済対話(S&ED)が2010年5月、北京で行われ、ガイトナー財務長官、クリントン国務長官ら8人の閣僚級VIPを含む、総勢200人のアメリカ政府要人が訪中した。米中戦略・経済対話は「米中双方が関心を持つあらゆることについて二国間で話し合う」目的で行われるものだが、いまや「G8」(主要先進国サミット)と「G20」(主要国サミット)に次ぐ「G2」(米中サミット)と呼ばれるほどの会議に昇格して、ますます上り坂である。

2010年対話の話題は、①貿易不均衡、②人民元の為替レート、③IMF改革、④ギリシャ破綻以後のヨーロッパ経済危機、⑤新型エネルギー、⑥食品安全、⑦北朝鮮、等々、米中二国間およびグローバル諸問題のほとんどすべてを網羅し、テーブルに載せた。楊潔篪外相は、「キーワードは『率直』(原文=坦率)と『深入』」の四文字で総括した。日本語ならば、「腹を割って、腹蔵なく語り合う」といったところか。

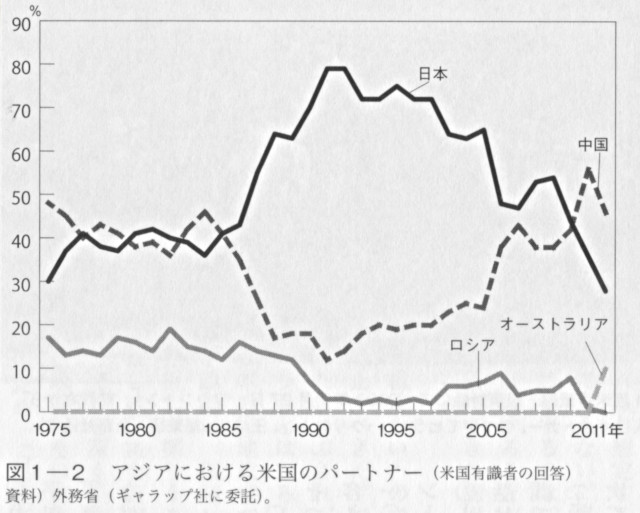

いまや米中関係はそこまで深まったのだ。日本外務省がギャロップ社に委託して行った米有識者を対象とした世論調査の核心は、図1-2の衝撃的グラフである。アメリカが日本を重要なパートナーと見たのは、1990年代だけである。この時、日本の親米派はアメリカを頼りにしていたが、2010年春、アメリカ人の対中、対日感情は劇的な変化を遂げた。アジアにおけるアメリカのパートナーとして中国をあげた人が46%、他方、日本をあげた人は28%にすぎない。

辺野古を決定して鳩山内閣が自滅する前後に、オバマが北京で、「率直で深い」戦略対話を行っていたのは、あまりにも象徴的だ。2001年にブッシュ政権が発足した時、アメリカから見て中国は、「準敵対国」だった。ボブ・ウッドワード記者の一連の著作には、北朝鮮・イラク・イラン並みの「悪の枢軸」に近い中国の姿が描かれている。だが、この10年間に米中関係は決定的に変貌した。

読者に想起してほしい事実がある。ブッシュ大統領は、選挙演説の第一声で、クリントン対中媚態外交を批判し、共和党は対中政策を変えると宣言した。ところが二期ブッシュ政権で、対中認識は様変わりした。すなわち2006年秋、対中外交担当のゼーリック国務副長官は「アメリカにとって中国は、ステークホルダーである」と宣言するに至った。ステークホルダーとは、「同じ利益を共有する者」という意味であり、「米中の経済的利益が一致した」と確認したのだ。

〔補足〕 習近平副主席が2012年2月13~17日訪米した。その際に、米ギャラップ社は、2011年12月に行った対中イメージについての世論調査を発表した。米市民は、同盟国13%、同盟国ではないが友好国63%、計76%が、中国に好感を抱いている。米識者(オピニオンリーダー)は、同盟国6%、同盟国ではないが友好国69%、計75%が、好感を抱いている。この数字は、尖閣諸島事件を経て中国嫌いが8割を占めるにいたった日本世論と鮮やかな対比をなす。

さて共和党と交代した民主党オバマ政権のスタインバーグ国務副長官は、2009年9月、「米中両国は、戦略的確約保証(Strategic Reassurance)関係だ」と述べた。11月に訪中したオバマ大統領は「中国が発展し、アジア域内の超大国となること」を承認する。ただし中国は「アメリカの利権を侵さないこと」を望む。米中両国は「敵でも味方でもない」「互いに戦略的に確約し保証しあう関係」になった旨を語った。

これに先立ち、第一回米中戦略・経済対話(S&ED)(2009年7月)でアメリカ側か要求していた①対中投資認可の「審査時間短縮と透明性確保」を中国は約束し、②アメリカ産大豆の対中輸出の検疫方法は、次回の対話で結論を出すことになった。③保険・金融分野における協力も約束された。こうした実務レベルでの交渉が一つ一つ進展している。これが米中経済の現実であり、これを人々は、怪獣キメラを脳裏に想定しつつ、「チャイメリカ」(Chimerica)と呼ぶ。

繰り返す。日本が普天間基地問題で揺れ、ついに鳩山政権が自壊する事態に陥っている時、「(日本の)同盟国アメリカ」は、「日本の仮想敵国・中国」に200人もの政府首脳を送り込んで、チャイメリカのさらなる発展を論じ合っていた。これは、ほとんどマンガみたいな図柄ではないのか。この現実に目を閉じるのが、いわゆる現実主義者たちであり、日米安保万能論者である。その現実的基盤が失われていることを認識できないのは、戦後ぼけ、冷戦ぼけ、利権ぼけである。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1583936b.847a7192.1583936c.2d77a722/?me_id=1213310&item_id=15891700&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F6354%2F9784763406354.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F6354%2F9784763406354.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)