| 熊野那智大社(くまのなちたいしゃ)は那智勝浦町にある神社で熊野三山の一つです。 その境内に隣接して、西国三十三所第一番札所である青岸渡寺(せいがんとじ)の境内が続いています。 ご詠歌は「補陀洛(ふだらく)や 岸うつ波は 三熊野(みくまの)の 那智のお山に ひびく滝津瀬(たきつせ)」です。 (2011年6月25日訪問) |

- 「日本の風景」ホーム

- 和歌山県

- 現在のページ

| 13:07頃、一の鳥居に続く石段前です。 |

| 13:12頃、一の鳥居です。 画像の石柱にあるように、ここを右に進んでも青岸渡寺(せいがんとじ)に行けますが、左に向かいます。 |

| 一の鳥居の下から、二の鳥居方向です。 |

| 二の鳥居です。 |

| 季節がら、茅の輪が用意されていました。 6月の晦日(新暦では6月30日)は夏越の祓(なごしのはらえ)で、多くの神社で「茅の輪潜り(ちのわくぐり)」が行われます。 |

| 茅の輪をくぐって拝殿方向まで、映しました。 八の字にはくぐりませんでしたが・・・。 |

| 上ってきた石段方向を、境内側から写しました。 |

| 二の鳥居の所から、拝殿方向です。 |

| 上の画像を写した場所で、右回りにぐるっと映しました。 |

| 拝殿です。 |

| 拝殿の(向かって)左側にある、八社殿です。 |

| 別角度で、拝殿と八社殿です。 |

| 境内から見た、一の鳥居方向です。 |

| 社殿の案内板です。 |

| 宝物館側から写した八社殿です。 |

| 上の画像を写した場所で、カメラを少し右に振って写した、拝殿です。 |

| 拝殿の(向かって)右側付近にありました。 |

| 古木の樟(くすのき)に開いた洞を社に見立てているようです。 |

| 那智大社の境内から、青岸渡寺(せいがんとじ)の境内に向かいます。 |

| 13:26頃、青岸渡寺(せいがんとじ)の本堂です。 |

| 那智大社の本殿は、青岸渡寺本堂(画像右側に写っている屋根)に隣接しています。 この画像左端に写っているのは、2つ上の画像に写っている門です。 |

| 青岸渡寺の境内から、別角度で那智大社の本殿です。 |

| 青岸渡寺の境内です。 |

|

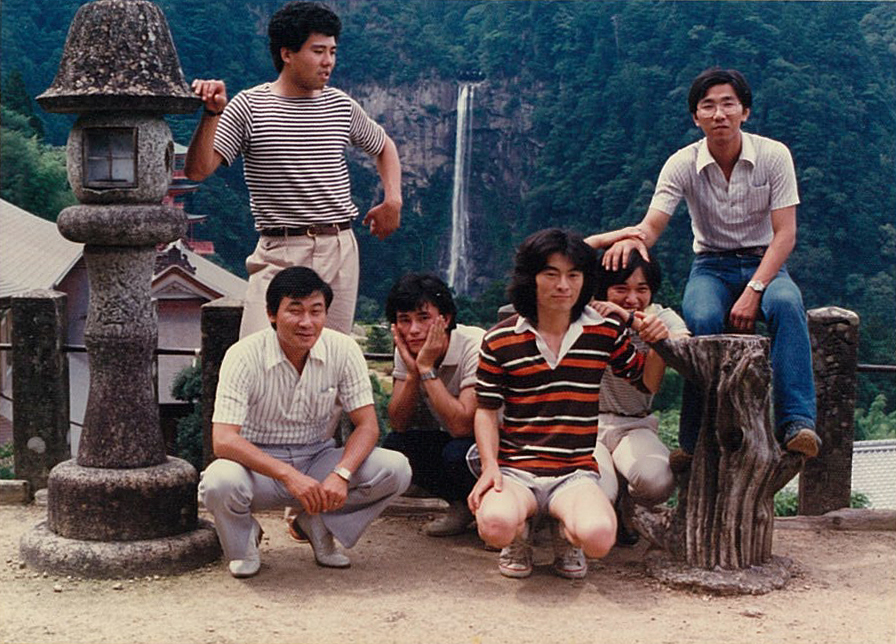

| この画像は特別公開です。 ずーっと昔に、この場所を訪れた時に写した写真です。 |

| 青岸渡寺の境内から見た那智滝です。 三重塔の相輪も写っています。 |

| ズームです。 |

| 国指定重要文化財の「宝篋印塔(ほうきょういんとう)」には、元亨二年(1322年)の銘があるそうです。 |

| 別角度で、青岸渡寺本堂です。 |

| 13:39頃、三重塔の所に来ました。 |

| 上の画像を写した場所の、反対側に移動しました。 三重塔と那智滝です。 |

| 太地町ひいては日本叩きをしている「シーシェパード」のメンバー、ニコール・マックラレン (オーストラリア人)が、日本文化を侮辱するために、この布袋様の上に寝そべって写真を写したのですね。 怒りがこみ上げてきます。 |

| 三重塔から、那智大社の一の鳥居に戻る途中、青岸渡寺へ続く石段です。 山門も朱色で特徴的です。 |

| 上の画像の石段の上り口。 |

| 13:53頃、那智大社の石段を降りて歩いていると、「熊野古道大門坂」の看板が見えました。 この画像左方向に続く坂道を下ってみます。 |

| 上の画像の場所から100mほど進んだところです。 ここを右に進むと、 |

| この案内板があり、 |

| この道に続いていました。 |

| 2つ上の案内板があった付近から、上の画像の道を背にして写しました。 案内板はこの画像右手側で、3つ上の画像は、この画像の右上側です。 |

- 「日本の風景」ホーム

- 和歌山県

- 現在のページ